Der 150. Geburtstag Franz Schmidts, der im vergangenen Jahr begangen wurde, bot den Anlass zu einer Anzahl höchst erfreulicher CD-Veröffentlichungen. Neben der bereits Ende 2023 erschienenen Gesamteinspielung der Symphonien durch das BBC National Orchestra of Wales unter Jonathan Berman (siehe dazu auch unser Interview mit dem Dirigenten) und der erstmals auf CD herausgekommenen Aufnahme der Oper Fredigundis sind hier besonders die Leistungen zweier Musiker hervorzuheben, die sich auf den Tasten von Klavier und Orgel für Franz Schmidt eingesetzt haben: Andreas Jetter, der die zwei ersten Folgen seiner Gesamtaufnahme der Schmidtschen Orgelwerke vorlegte, und Karl-Andreas Kolly, der dem Komponisten ein Klavieralbum widmete.

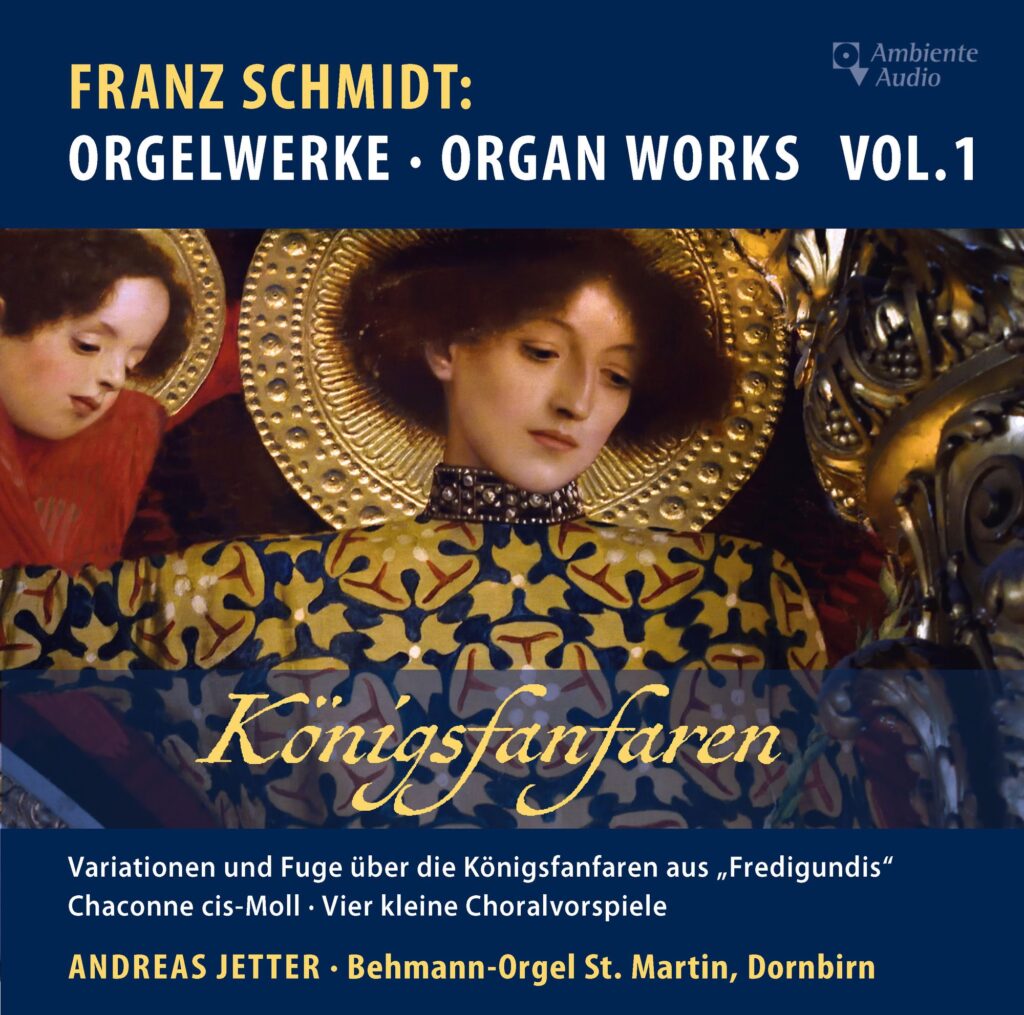

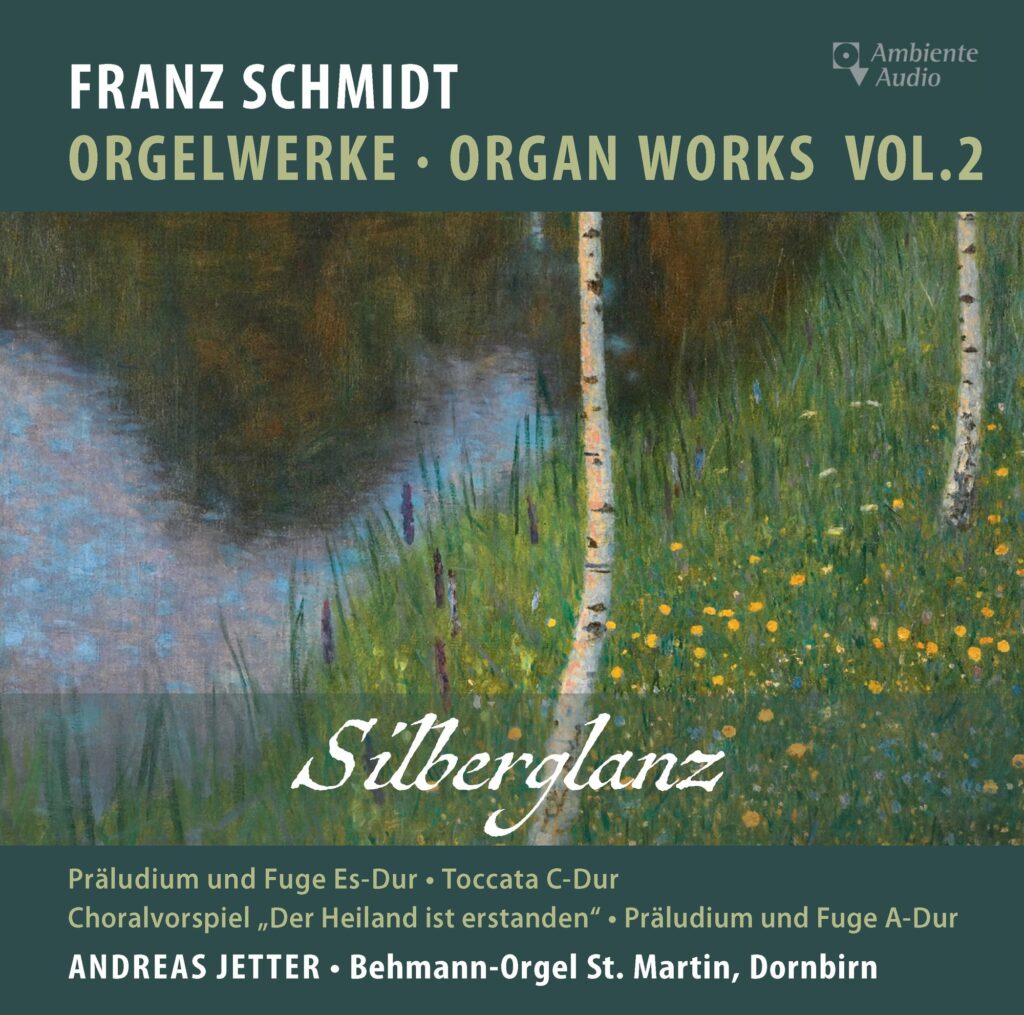

Andreas Jetter: Königsfanfaren und Silberglanz

Vol. 1 Königsfanfaren

Ambiente Audio, ACD-2047; EAN: 4029897020478

Vol. 2 Silberglanz

Ambiente Audio, ACD-2049; EAN: 4029897020492

Als Orgelkomponist ist Schmidt wiederholt missverstanden worden, da man ihn aufgrund seiner Kritik an bestimmten Tendenzen des damaligen Orgelbaus – er lehnte beispielsweise eine „Überladung“ mit Registern ebenso ab wie Jalousieschweller zur Erzeugung stufenloser Crescendi und berief sich auf Silbermann als Ideal – für einen Parteigänger der „Orgelbewegung“ hielt. So hat es Organisten gegeben, die seinen Werken ein dünnes, hartes Klangbild verliehen und beim Vortrag betont zackig artikulierten – sprich: die Musik „antiromantisch“ auffassten. Nun steckt in Schmidt tatsächlich mehr von einem „barocken“ Komponisten als in vielen seiner Zeitgenossen. Äußerlich schlägt sich das bereits an seiner Vorliebe für Fugen nieder, zu welchen sich innerhalb der Orgelwerke verschiedene weitere Formen barocken Ursprungs – Chaconne, Toccata, Choralvorspiel – hinzugesellen. Auch lässt sich bei ihm eine starke emotionale Ausgeglichenheit feststellen, die namentlich in seiner vorletzten Schaffensphase Ende der 1920er Jahre zu einer Musik führt, von der man mit Conrad Ferdinand Meyer sagen kann: Sie „strömt und ruht“. Diese geistige Verwandtschaft mit der vorromantischen Musik – die er mit Zeitgenossen wie Felix Draeseke, Felix Woyrsch und Gerhard Strecke teilt – sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schmidts Klangvorstellungen sich deutlich von den asketischen Idealen neobarocker Antiromantiker abhoben. Er selbst, der viele Jahre als Cellist bei den Wiener Philharmonikern mitspielte, sagte einmal, dass er in seinem Inneren stets symphonische Musik höre. Und das Instrument, auf dem die meisten seiner Orgelwerke mit ausdrücklicher Billigung des Komponisten uraufgeführt wurden, war die Rieger-Orgel des Musikvereinssaals in Wien. Es liegt also keinesfalls fern, Schmidts Orgelmusik auf Instrumenten wiederzugeben, die eine orchestral anmutende Klangfülle verbreiten. Freilich darf die Orgel kein „brüllendes Ungeheuer“ (Schmidt) sein, sollte auf die speziellen Forderungen, die Schmidt an seine Spieler stellt – er hat sie in verschiedenen Texten dargelegt – , Rücksicht genommen werden.

Andreas Jetter hat für seine Einspielungen der Orgelwerke Schmidts mit der 1927/28 errichteten Behmann-Orgel der Kirche St. Martin in Dornbirn ein Instrument gewählt, dass man zur Wiedergabe dieser Musik als geradezu ideal bezeichnen kann. Es handelt sich um eine romantisch-symphonische Orgel, deren Disposition allerdings deutliche Einflüsse der Elsässer Orgelreform zeigt, mit welcher Schmidts Ansichten im Bezug auf den Orgelbau im Wesentlichen übereinstimmten. Sie gestattet einen opulenten, warmen, vielfältig abgestuften Klang durch trennscharf voneinander abgehobene Register, was der Darstellung der Schmidtschen Polyphonie mit ihrer mitunter komplizierten Chromatik sehr zugute kommt.

Mit seiner Gesamtaufnahme der Orgelkompositionen Schmidts, die bei Ambiente Audio erscheint, ist Jetter jetzt bei der Hälfte angekommen. Die beiden vorliegenden Alben Königsfanfaren und Silberglanz geben jeweils eine gute Vorstellung von der Vielseitigkeit des Komponisten. Königsfanfaren kombiniert die beiden großen Variationswerke, die Variationen und Fuge über ein eigenes Thema D-Dur (über die Königsfanfaren aus der Oper Fredigundis) und die Chaconne cis-Moll, mit den kürzesten Orgelstücken Schmidts, den Vier kleinen Choralvorspielen. Silberglanz (der Titel spielt auf die Orgel des Franziskanerklosters in Preßburg/Bratislava an, die Schmidts Klangideal nachhaltig beeinflusste) vereint die in Ausmaß und Charakter sehr unterschiedlichen Präludien und Fugen in Es-Dur und A-Dur mit der Toccata C-Dur und dem großen Choralvorspiel über Der Heiland ist erstanden.

Einige dieser Werke stellen bereits durch ihre gewaltige Ausdehnung immense Ansprüche an die Organisten. So sind Präludium und Fuge Es-Dur mit 36 Minuten Aufführungsdauer etwa anderthalbmal so lang wie die längsten entsprechenden Werke Max Regers und knapp dreimal so lang wie diejenigen Johann Sebastian Bachs. Davon entfallen 20 Minuten auf die Fuge allein. Das Präludium ist ein symphonisches Allegro, vergleichbar dem Kopfsatz von Schmidts Zweiter Symphonie. Die halbstündige Chaconne gliedert sich in vier große Abschnitte, die jeweils in einer Kirchentonart stehen (äolisch, lydisch, dorisch und ionisch), stellt also eine Art Orgelsymphonie in Variationenform dar. Der Choral Der Heiland ist erstanden wird im entsprechenden Choralvorspiel nicht nur einmal präsentiert, sondern erscheint in dorischem Modus, in „normalem“ Moll, schließlich in Dur, dabei auf verschiedene Weise kontrapunktisch bearbeitet: in asketischer Zweistimmigkeit, als Versettenfuge, in dialogischem Satz zwischen Oberstimme und Pedal, imitatorisch im Pedal unter rauschenden Figurationen der Manuale…

Gerade in diesen groß dimensionierten Kompositionen zeigt sich Jetters Meisterschaft im Umgang mit Schmidts Musik. Seine Aufführungen entwickelt er aus den Gegebenheiten des Raumes. Er musiziert mit der Akustik der Kirche, nicht gegen sie, und erzeugt durch kluge Nutzung des Nachhalls spannungsvolle, „sprechende“ Generalpausen, welche sich besonders in der zerklüfteten Struktur des Es-Dur-Präludiums bewähren. Mit den Besonderheiten der Harmonik Schmidts, die oft das Ergebnis des Gegeneinanders chromatischer Linien ist, ist er wohlvertraut, sodass er die großen Spannungsbögen der Musik optimal nachvollziehen und gestalten kann. Hervorheben möchte ich namentlich die introvertierten Abschnitte, wenn sich die Musik immer mehr in die Stille zurückzuziehen scheint. Jetter nimmt seine Hörer bis in die verborgensten Winkel des Schmidtschen Kosmos mit, behält aber bei allem Sinn für die schönen Einzelheiten stets die Übersicht über das Ganze und zeigt, wie kurzweilig und vielschichtig diese monumental ausladenden Werke sind.

Jetters Kunst, den gewaltigen Gebläseapparat einer Orgel durch geschmeidige Artikulation wirklich zum Singen bringen, ist natürlich dort besonders am Platze, wo ausdrücklich ein vokaler Tonfall erwartet wird, nämlich in den Choralvorspielen, aber auch dem weihnachtlich getönten A-Dur-Präludium mit seiner pastoral wiegenden Melodik. Die C-Dur-Toccata ist unter seinen Händen weniger ein flottes Virtuosenstück als viel mehr ein in kraftvollen Wogen dahinfließender, silbrig glänzender Klangstrom.

Karl-Andreas Kolly: Franz Schmidt. The Piano Album

Capriccio, C5526; EAN: 845221055268

Mehr als drei Viertel der Spielzeit von Karl-Andreas Kollys bei Capriccio erschienener CD Franz Schmidt. The Piano Album entfallen auf Werke, die auch auf Jetters Königsfanfaren zu hören sind. Der Grund liegt schlicht und einfach darin, dass Franz Schmidt, obwohl als einer der großen Pianisten seiner Zeit anerkannt, nur sehr wenige Originalkompositionen für Klavier hinterlassen hat. Für ihn, der von der Orgel fasziniert war und innerlich immer ein Orchester hörte, besaß der sich rasch verflüchtigende Klavierklang wenig Reiz. Dass Schmidt überhaupt für das Instrument komponierte (und das auf dem von ihm gewohnten hohen Niveau!), lag vor allem an seiner Bekanntschaft mit dem Pianisten Paul Wittgenstein, der wiederholt Werke bei ihm bestellte: zwei konzertante Kompositionen mit Orchester, drei Kammermusikwerke in Quintettbesetzung und schließlich, kurz vor Schmidts Tod, eine Solo-Toccata, die wie ein Gruß über die Jahrhunderte hinweg an Altmeister Sweelinck klingt. Da Wittgenstein durch eine Verwundung im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, sind alle diese Werke Schmidts der linken Hand allein zugedacht. Die einzige originale Komposition, die Schmidt für Klavier zu zwei Händen schrieb, ist eine vierminütige Romanze, die als privates Geschenk für seinen Trauzeugen zu Lebzeiten unveröffentlicht blieb: ein kleines Juwel, das Schmidts harmonische Kunstfertigkeit auf wenigen Takten zusammenfasst und in den Glockenklängen des Mittelteils den französischen Impressionisten auffallend nahekommt. Aufgrund dieser in quantitativer Hinsicht mageren Ausbeute, entschied sich Karl-Andreas Kolly, der bereits Schmidts Klavierkonzerte eingespielt hat, drei Orgelwerke des Komponisten für Klavier zu bearbeiten, um ihm zum 150. Geburtstag ein Solo-Album widmen zu können. So wird der Großteil der CD von den Transkriptionen der Chaconne, der Fredigundis-Variationen und des Choralvorspiels über O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen eingenommen.

Ich frage mich, was Schmidt wohl dazu gesagt hätte, hätte er Kollys Darbietungen seiner Orgelmusik auf dem Klavier hören können. Meines Erachtens hat der Pianist die selbstgestellte Aufgabe glänzend gelöst und es geschafft, die Werke den Bedingungen des Klaviers optimal anzupassen. Namentlich die Chaconne klingt, als wäre sie nie für ein anderes Instrument geschrieben gewesen. Die fehlende Möglichkeit der Registrierung kompensiert Kolly mit sehr abwechslungsreicher Artikulation und feiner Abstufung der Dynamik. Das rasche Entschwinden des Klavierklangs lässt ihn deutlich schnellere Tempi wählen als Andreas Jetter: Mit der Chaconne ist er in gut 23 Minuten, mit den Variationen über die Königsfanfaren in knapp 20 Minuten fertig. Auf der Orgel der Dornbirner Kirche wären das überhetzte Zeitmaße, für die Darbietung auf dem Klavier sind sie jedoch genau richtig, um den feierlichen, würdevollen Grundcharakter der Kompositionen hervortreten zu lassen. In der Nachzeichnung der melodischen Linien, der sorgfältigen Phrasierung und dem Streben, dem Tasteninstrument größtmögliche Kantabilität zu verleihen, überzeugt Kolly nicht minder als Jetter, sodass es ein Vergnügen ist, die betreffenden Werke in den Aufnahmen beider Musiker vergleichend anzuhören.

Zwei wahre Meister sind hier für Franz Schmidt auf den Tasten tätig gewesen, deren Einspielungen uneingeschränkt zu empfehlen sind. Im Falle Andreas Jetters darf man auf die noch ausstehenden Folgen seiner Gesamtaufnahme gespannt sein.

[Norbert Florian Schuck, Mai 2025]