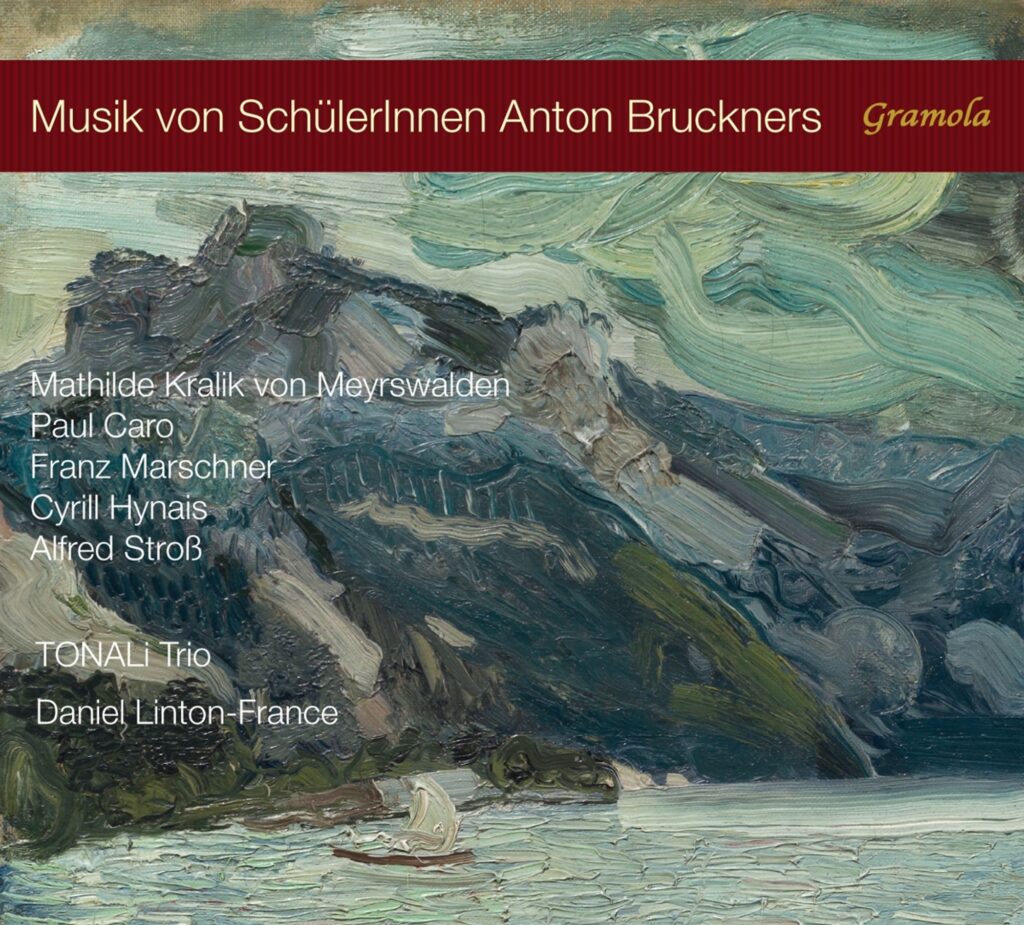

Gramola, 99295; EAN: 9003643992955

Das TONALi Trio und der Pianist Daniel Linton-France präsentieren Klaviertrios und Solostücke aus Anton Bruckners Schülerkreis. Das bei Gramola erschienene Album enthält Kompositionen von Mathilde Kralik von Meyrswalden, Paul Caro, Franz Marschner, Cyrill Hynais und Alfred Stross.

Anton Bruckners Leben wurde wesentlich durch seine Tätigkeit als Pädagoge bestimmt. Als Schulmeistersohn war ihm der Lehrerberuf sozusagen „in die Wiege gelegt“ worden, und er ging ihm jahrelang gewissenhaft nach. Erst mit 31 Jahren, als sich ihm die Möglichkeit bot, Domorganist in Linz zu werden, konnte er sich entschließen, die Laufbahn eines Berufsmusikers einzuschlagen. Als er 1868 in Wien die Nachfolge seines Lehrmeisters Simon Sechter antrat, war damit auch eine Rückkehr zum Lehrerdasein verbunden, nun allerdings in Form einer Konservatoriumsprofessur für Kontrapunkt und Generalbass, der sich später noch eine eigens für ihn eingerichtete Stelle als Lektor für Harmonielehre und Kontrapunkt an der Wiener Universität anschloss. Daneben erteilte Bruckner regelmäßig Privatunterricht. In den rund zweieinhalb Jahrzehnten als Musiklehrer in Wien gab er seine Kenntnisse an eine stattliche Anzahl von Schülern weiter, von denen nicht wenige später namhafte Persönlichkeiten des Musiklebens wurden.

Der heute wohl bekannteste Komponist unter den Schülern Bruckners dürfte allerdings ein Künstler sein, der zu Lebzeiten besonders stark unter Misserfolgen zu leiden hatte: Hans Rott. Nicht zuletzt wegen seiner Vorbildfunktion für Gustav Mahler, der selbst nicht bei Bruckner studiert hatte, ist Rotts Leben mittlerweile gut erforscht, sein Schaffen ausführlich auf Tonträgern dokumentiert. Bei den meisten anderen Bruckner-Schülern sieht es diesbezüglich wesentlich schlechter aus. So ist jede Initiative zu begrüßen, die dazu beiträgt, unsere Kenntnisse über diese Komponisten zu erweitern und zu vertiefen. Das Bruckner-Jubiläumsjahr 2024 hat einiges dazu beigetragen. Namentlich auf kammermusikalischem Gebiet gab es interessante CD-Veröffentlichungen.

In Bruckners eigenem Schaffen spielt Kammermusik nur eine untergeordnete Rolle. Wenn man von dem großartigen Streichquintett absieht, handelt es sich bei seinen wenigen Werken auf diesem Gebiet um Gelegenheits- oder Studienarbeiten, die er nicht für die Öffentlichkeit bestimmte. Unter seinen Schülern finden sich dagegen zahlreiche Komponisten, die die Kammermusik ausgiebig pflegten. Die ausgeprägte Fixierung ihres Lehrers auf die Gattung der Symphonie hat sich anscheinend auf keinen von ihnen vererbt. Dass es von Bruckner-Schülern manch ambitioniertes Instrumentalwerk in Gattungen gibt, denen sich Bruckner gar nicht gewidmet hat, belegt eindrucksvoll eine bei Gramola erschienene Doppel-CDs des TONALi Trios und des Pianisten Daniel Linton-France, auf denen sich drei Klaviertrios und zwei Werke für Solo-Klavier finden.

Das älteste der Trios stammt von Mathilde Kralik von Meyrswalden (1857–1944), einer Oberösterreicherin die seit 1876 bei Bruckner studiert und sich 1878 mit Gustav Mahler den 1. Preis beim Kompositionswettbewerb des Konservatoriums geteilt hatte. 1880 im Bösendorfer-Saal uraufgeführt, hat es die Wiener Musikkritik gehörig aufgemischt, wie mehrere im Beiheft ausführlich zitierte Rezensionen belegen. Das Thema, das die Herren von der Presse der jungen Komponistin in verschiedenen Variationen zu lesen gaben, lautete, es gehe in dem Werk, dem man Begabung nicht absprechen könne, „noch zu wüst und regellos zu“ – „Natürlichkeit und Einfachheit“ sei anzustreben. Die deutlichste Ablehnung kam von Max Kalbeck, einem der ärgsten Widersacher Bruckners, der meinte, Wagner und Liszt hätten dem Trio „ihren verhängnisvollsten Segen“ gegeben… Mit knapp eineinhalb Jahrhunderten Abstand wird man Kraliks Trio gewiss kein revolutionäres Neutönertum mehr attestieren, nicht einmal im Sinne Wagners und Liszts, deren Einfluss sich meines Erachtens in engen Grenzen hält. Aber die Keckheit, mit der die Komponistin ihren Gedanken Ausdruck verleiht, wirkt nach wie vor fesselnd. Äußerlich konventionell gehalten, enthalten die vier Sätze des F-Dur-Trios zahlreiche originelle Einzelheiten. Dem klassischem Ebenmaß, das ihre Kritiker einforderten, geht Kralik geradezu freudig aus dem Weg. Bereits in der Exposition des Kopfsatzes lässt sie die Musik durch geschickte Verwandlungen des Hauptmotivs und Wechsel der Satztechnik mehrfach plötzlich Haken schlagen. In den Ecksätzen, wie im harmonisch besonders reichen langsamen Satz, werden die Themen bei ihrer Verarbeitung in einer Weise verfremdet, die an ähnliche Prozeduren in den (erst Jahre später entstandenen) Symphonien Gustav Mahlers erinnert. Das rastlose Scherzo hat keinen eigenen Schluss, sondern geht direkt in das kräftig einher schreitende Finale über. Dass die Musik bei allem jugendlichen Drang nie weitschweifig wird, ist ein weiterer Vorzug dieses erfrischenden Werkes.

Viel klassizistischer gibt sich das sechs Jahre jüngere Trio in E-Dur des Schlesiers Paul Caro (1859–1914), der von 1880 bis 1885 bei Bruckner studierte und ihm nach Abschluss seiner Studien ein Exemplar dieses Werkes zueignete. Im Gegensatz zu Kralik setzt Caro auf innerlich einheitlich gestaltete, deutlich voneinander abgehobene Themengruppen und eine geradlinige Verarbeitung seiner Gedanken, die teils an die Wiener Klassiker gemahnen, teils von einer starken Neigung zur Folklore zeugen, namentlich zum Ländler. Caros Stärken liegen, abgesehen von seinem grundsoliden kontrapunktischen Handwerk und seiner vornehmen Melodik, vor allem im Klanglichen: Im Adagio, mit gut 10 Minuten der bei weitem längste Satz des knapp halbstündigen Werkes, erzeugt er mit den drei Instrumenten einen vollen, warmen, nahezu orchestralen Ton; dem Scherzo stellt er eine kurze Einleitung voran, in der das Klavier glockenspielartige Töne erzeugt.

Der dritte Trio-Komponist des Albums ist der aus Böhmen stammende Franz Marschner (1855–1932), Bruckner-Schüler von 1882 bis 1885, ein vielseitiger Mann, der neben seiner kompositorischen Tätigkeit den Brotberuf eines Schullehrers ausübte und mehrere philosophische Schriften verfasste. Im Gegensatz zu den viersätzigen Trios Kraliks und Caros besteht sein Werk nur aus drei Sätzen, doch ist es mit etwa 40 Minuten deutlich länger. Seine wesentlich spätere Entstehungszeit, um 1902, merkt man ihm nicht an, da es stilistisch in vergleichbaren Bahnen wandelt. Charakterlich unterscheidet es sich von beiden anderen Trios deutlich. Man denke bei der Haupttonart c-Moll nicht an Beethoven! Marschner vermeidet rasante Tempi und lässt sich zur Entwicklung seiner breit ausgesponnenen Gedanken viel Zeit, sodass man als geistigen Ahnherrn dieser Musik Franz Schubert wohl bezeichnen kann. Auch die gesangliche Melodik, die farbige Harmonik und die namentlich im Finale durchschlagende Neigung zu Wanderschritt-Rhythmen deuten in dessen Richtung. Sehr glücklich verknüpft Marschner in diesem Trio sein großes kontrapunktisches Können mit einem ausgeprägten Gespür für Klangfarbe und Klangfülle. Gerade der breit ausgeführte langsame Satz gewinnt dadurch symphonische Größe. Im Mittelteil des Finales verarbeitet Marschner eine Variante des Kopfsatz-Hauptthemas zu einem skurrilen Fugato, das mit seiner schwerfällig torkelnden Rhythmik und chromatischen Melodik eine Heurigen-Szene nachzubilden scheint.

Johanna Ruppert, Violine, Christoph Heesch, Violoncello, und Alexander Vorontsov, Klavier, die sich zum TONALi Trio zusammengefunden haben, widmen sich hingebungsvoll der Aufgabe, die drei Trios zu neuem Leben zu erwecken. Die charakterlich sehr verschiedenen Werke werden nicht über einen Kamm geschoren und keine unangenehmen Manierismen in die Musik hineingetragen. Die Musiker lassen sich auf den jeweiligen Personalstil ein und zeigen sich den geruhsamen Fortschreitungen Marschners nicht minder gewachsen als den abrupten Richtungswechseln Kraliks. In jeder Situation wissen sie den Überblick zu behalten und ihrem Vortrag jene Richtigkeit zu verleihen, die Kohärenz schafft und die Spannung über das ganze Werk aufrecht erhält.

Die Trios werden durch zwei kürzere, charakterlich stark miteinander kontrastierende Klavierwerke ergänzt: den Liebessang von Cyrill Hynais (1862–1913) und die Variationen a-Moll von Alfred Stross (1858–1912). Hynais verband mit Bruckner nicht nur das Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern auch künstlerische Zusammenarbeit: Er erstellte Klavierbearbeitungen bzw. -auszüge mehrerer Werke Bruckners und betreute die Erstdrucke der Ersten, Zweiten und Sechsten Symphonie. Sein Liebessang erinnert stark an die Klavierdichtungen Franz Liszts. Das mäßig bewegte Stück beginnt dunkel, nach einer Tonart suchend, blüht aber bald in schwärmerischer, weit ausladender Melodik und sehnsuchtsvoll umherschweifenden Harmonien auf. Gewisse melodische Wendungen verraten, dass es sich um das Stück eines Wiener Komponisten handelt: Dem geraden Takt zum Trotz hört man gelegentlich Walzeranklänge, und Franz Schuberts Lindenbaum steht, wie ein punktiertes Motiv anzeigt, nicht weit weg.

Die Biographie von Alfred Stross ist neben derjenigen Hans Rotts wohl die traurigste unter allen Bruckner-Schülern. Wie der gleichaltrige Rott versank Stross in geistige Umnachtung und starb in einer psychiatrischen Anstalt. Im Gegensatz zu den verhältnismäßig zahlreichen Orchesterwerken, die von Rott überliefert sind, sind die Strossschen Symphonien, die es nachweislich gegeben hat, verschollen. Eine Anzahl seiner Klavierwerke erschien jedoch zu seinen Lebzeiten im Druck. Den Variationen op. 15 liegt ein eigenes Thema zugrunde, ähnlich düster gestimmt wie das entsprechende Thema aus Schuberts d-Moll-Streichquartett, das ebenfalls mit einem daktylischen Rhythmus anhebt. Im Verlauf der Variationen wird die Musik zunehmend unruhig, es entspinnt sich ein soghaftes, rastloses Kreisen um sich selbst, das nur von einer Dur-Variation in der Mitte des Stückes unterbrochen wird. Das Ende spiegelt die Stimmung des Anfangs.

Die Aufführungen der Solostücke durch Daniel Linton-France stehen nicht ganz auf der Höhe der Darbietungen des TONALi Trios. Den weniger günstigen Eindruck machen die Stross-Variationen, die zu wenig vorausschauend gespielt werden. Es klingt, als vollziehe der Pianist die harmonischen Vorgänge erst im Moment des Spielens nach. Mehrfache leichte Verschleppungen des Tempos erscheinen nicht aus der Musik heraus motiviert. Besser gelingt ihm der Hynaissche Liebessang mit seinen weiten Bögen, die dem Eindruck der Kleinteiligkeit, wie er in den Variationen aufkommt, entgegenwirken. Aber auch dieses Stück hätte durch intensiveres Fernhören an Wirkung dazugewonnen.

Zum Schluss bleibt noch die Frage: Was haben all diese Werke der Bruckner-Schüler mit Bruckner zu tun? Gewiss: Die Art wie Caro seinen Kopfsatz gestaltet, nämlich zweiteilig mit einem Durchführung und Reprise verschmelzenden zweiten Teil, deckt sich mit entsprechenden musiktheoretischen Aufzeichnungen Bruckners und dessen eigenen Kompositionen seit der Sechsten Symphonie. Marschner bezieht thematisch Kopf- und Finalsatz aufeinander und lässt sein Finale mit dem Hauptthema des Kopfsatzes in der Dur-Variante enden, was nun wirklich ein typisch Brucknerscher Kunstgriff ist… Aber klingen diese Werke und die anderen tatsächlich besonders stark nach Bruckner? Hört man ihnen an, dass ihre Komponisten beim selben Lehrer studierten? Ich meine: nein! Außer den erwähnten formalen Äußerlichkeiten wird man vielleicht noch einzelne Wendungen finden, denen man eine Nähe zu Bruckner attestieren kann, aber im Großen und Ganzen zeigen diese durchweg hörenswerten und wertvollen Kompositionen paradoxerweise, dass der Musikpädagoge Anton Bruckner keine Schule im engeren Sinne herangebildet hat. Er verhalf seinen Schülern zu handwerklicher Souveränität, aber er drängte ihnen seinen eigenen Stil nicht auf. Wenn sie auch gelegentlich auf das eine oder andere von Bruckner selbst angewendete Kunstmittel zurückgriffen, so folgten die Schüler doch in der Regel anderen Vorbildern und Traditionen. Entsprechend wird durch die Werke seiner Schüler erst recht deutlich, wie einzigartig Bruckner als Künstlerpersönlichkeit in seiner Zeit dastand.

[Norbert Florian Schuck, Juli 2025]