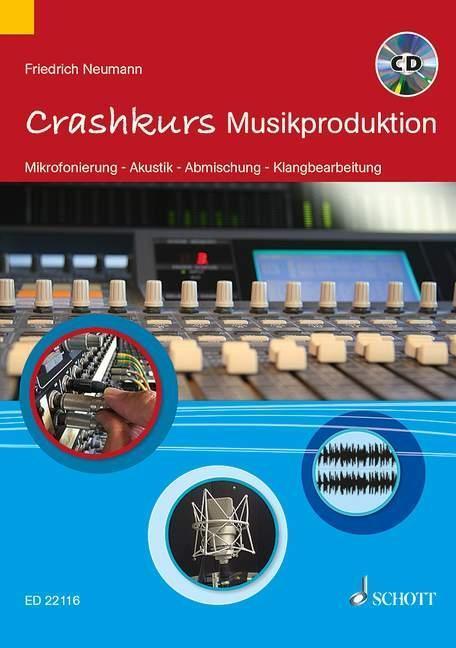

Schott; ED 22116; ISBN: 978-3-7957-0872-6

In seinem Einführungswerk „Crashkurs Musikproduktion“ bringt uns Friedrich Neumann einem Gebiet näher, dass vor allem von klassischen Musikern weitgehend gemieden wird: Aufnahmetechnik. Was für einen Pop- oder Rockmusiker zumindest zu einem gewissen Teil als Alltag erscheint und dem Jazzer immerhin teilweise vertraut wirkt, mag klassische Musiker schon beim ersten Anblick abschrecken: verschiedenartige Kabel, Knöpfe, Anschlüsse, Geräte, diffizile Software und viel zu viele technische Möglichkeiten der Klangbearbeitung. Dabei will man doch nur den Instrumenten- oder Stimmklang so natürlich wie möglich festhalten! Doch dass man gerade dafür vielseitiges Wissen braucht, erklärt sich wohl von selbst. Und Friedrich Neumanns Buch darf als glänzende Möglichkeit angesehen werden, die Ängste vor diesem Gebiet zu überwinden und das Interesse an Aufnahmetechnik zu wecken.

Egal, ob man sich selbst ins Studio stellen will, oder einfach nur eine Übersicht über die gängigsten Prozesse der Musikproduktion erhalten will, dieses Büchlein stellt einen idealen Einstieg dar. Wir werden bewahrt vor einer Flut an für den Laien überflüssigen Informationen, die wir nicht verwerten könnten, sondern lesen ausschließlich über das, was für den Beginn von Nöten ist. Natürlich ersetzt der Crashkurs keine entsprechende Ausbildung in dem Bereich und gibt auch keinen Einblick in die tatsächliche Studioarbeit mit konkreten Programmen oder Geräten – doch wie Friedrich Neumann dazu schreibt: Soft- wie Hardware entwickeln sich so schnell weiter, dass das Buch veraltet wäre, bevor es überhaupt erscheinen kann. Entsprechend bleibt er bei einem generellen Überblick und schematisiert vor allem die Softwareoberflächen allgemeinverständlich, was man später in der Praxis gut auf die jeweiligen Programme übertragen kann.

Das Wissen wird kompakt und gut gegliedert vermittelt: Jedes Kapitel erhält eine andere Grundfarbe als Schema, so dass man auf den ersten Blick das Gesuchte findet. Eine Audio-CD mit einer Laufzeit von knapp fünfzehn Minuten zeigt praktisch, was theoretisch beschrieben wird. Schaubilder und schematische Darstellungen verbildlichen jeden Abschnitt, so dass eine vielseitige Informationsaufnahme gewährleistet wird. Auch als technikunerfahrener Leser versteht man jeden Schritt und jede der beschriebenen Funktionen; man muss erstaunlich wenig lesen, sondern kann vieles den Abbildungen entnehmen. Allgemein ist das Buch sehr aufwändig und wohlproportioniert gestaltet, wirkt mit einem Ladenpreis von 15,50 € im Shop von Schott gar als Schnäppchen.

Das Buch beginnt mit einem verknappten Einblick in die Aufnahmegeschichte vom Phonographen und dem Grammophon bis hin zu heutigen digitalen Medien; dabei konzentriert sich Neumann auf die wichtigen, marktführenden Apparaturen und lässt einige Versuche auf der Seite, die sich weniger etablieren konnten. Von dort steigen wir ohne Umwege in die Musikproduktion selbst ein, wobei Schritt für Schritt von der Aufnahme zum fertigen Mix vorgegangen wird. Deshalb fängt der Crashkurs mit der Mikrofonisierung an, stellt zunächst unterschiedliche Typen von Mikrofonen mit deren Eigenschaften sowie Vor- und Nachteilen vor, und widmet ein weiteres Kapitel den verschiedenartigen Aufstellungsmöglichkeiten, macht dabei vor allem auf geläufige Fehler aufmerksam. An dieser Stelle hätte ich mir noch ein paar CD-Beispiele gewünscht, auf dem Begleitmedium hören wir nur je zwei Möglichkeiten der Mikrofonisierung bei Gitarre und Kontrabass (Steg und Schallloch). Für besonders wichtig halte ich die vorgestellten Techniken zur Aufnahme mehrerer Musiker, die auch den Laien sofort vermeiden lässt, einen Teil des Klangkörpers im Schallschatten aufzustellen. Auch für gesprochenen Text lernen wir unter anderem die richtige Manuskriptaufstellung, die ansonsten wohl kaum bedacht werden würde.

Weiter geht es mit der Leitungstechnik. Wer einmal in einem Rockstudio war oder auch den Aufbau eines Stagesets beobachten konnte, weiß, wie viele unterschiedliche Kabel, Verlängerungen und Stecker es gibt. Nach nur vier Seiten dieses Buchs sind alle Rätsel diesbezüglich gelöst, wir kennen alle wichtigen Klinken und Kabeltypen, wissen sogar, welche Kabel gegen möglichen Datenverlust eine gewisse Länge nicht übersteigen dürfen.

Die Fakten über Akustik im Raum dürften wohl den meisten Musikern bekannt sein, schließlich muss der eigene Probenraum ja zumindest über ein paar der akustischen Eigenschaften verfügen, die den Klang lebendig werden lassen; dennoch inspiriert die Zusammenstellung der schnell umsetzbaren Kniffe für bessere Akustik, das Probenzimmer noch umzugestalten.

Nun verlassen wir die greifbare Ebene, denn die Signale werden an dieser Stelle digital umgewandelt, was besonders in Bezug auf das Audio-Interface besonders umfassend besprochen wird. Für sämtliche Anschlüsse wird die Leitungstechnik wiederholt, was einen sehr willkommenen Rückblick darstellt und zugleich einer praktischen Anleitung entspricht. Dem Abhören wird ein eigenes Kapitel gewidmet, wo auch auf Kopfhörertypen und die Aufstellung der Boxen im Abhörraum eingegangen wird: eine Bereicherung für jeden, der Musik hört und den Genuss durch optimierte Klangqualität erhöhen will.

Das digitale Aufnehmen von Tonspuren funktioniert über die sogenannte Digital Audio Workstation, der Friedrich Neumann das längste Kapitel zueignete. Wir lernen von den wichtigsten Bedienelementen, dem Loopen durch Kopier- und Einfügefunktionen (für die Popmusik unerlässlich), den Funktionen einer Audiospur wie Aussteuerung, Volumen, Panorama und aktuellen Status im Gesamtbild (Solo, Mute, Record). Anschließend bespricht Neumann das Midi-Recording, wobei vor allem das Quantisieren praxisrelevant erscheint, aber entsprechend einen großen Pool an Fehlerquellen bietet. Quantisieren bedeutet, dass man Midispuren automatisch den Takteinheiten anpassen kann, so dass feinste Ungenauigkeiten des Spiels (welche die Darbietung klassischer Musik und besonders das Musizieren in größeren Ensembles und Orchestern erst definiert) ausgebügelt werden und sogar eine genau taktgetreue Widergabe entstehen kann. In gewissem Maße angewandt ein großartiges Tool, bei welchem man sich jedoch vor Übertreibungen bewahren sollte. Abschnitte über den richtigen Schnitt bei einer digitalen Audiospur und über verschiedene Arten des Ein-, Aus- und Überblendens runden das Kapitel ab.

Besonders aufschlussreich fand ich das Kapitel über Abmischung. Gerne hält man diese für rein technische Spielerei, doch steckt viel mehr dahinter und selbst perfekt zusammenwirkende Bands oder Ensembles sind hierauf angewiesen, was die beigefügten Klangbeispiele unter Beweis stellen. Das Problem bei Aufnahmen ist, dass sich die Frequenzzentren der einzelnen Instrumente überlappen, wodurch gerade die gut hörbaren Bereiche überlagert werden und so vieles vom Klang verloren geht. Mit Hilfe des Equalizers werden unnötige Nebengeräusche herausgeschnitten und der Klang in den gut hörbaren Frequenzen beschränkt, so dass die einzelnen Stimmen entzerrt werden, somit besser herauszuhören sind und der Gesamteindruck erst ausgewogen erscheint. Ein weiteres Augenmerk legt Friedrich Neumann auf verschiedene Filtertypen sowie deren Anwendungsweisen vor allem zur Beseitigung unterschiedlicher Fehlerquellen wie Pfeiftöne und Netzbrummen.

Das letzte Kapitel widmet sich Signalprozessoren, also Effektgeräten, die zur Optimierung von einzelnen Klangspuren oder ganzen Aufnahmen dienen. Zunächst beschäftigt sich Friedrich Neumann mit Regelverstärkern, namentlich Kompressoren und Limitern. Der Kompressor dient dazu, die Gesamtspur in den besonders lauten Bereichen dynamisch einzudämmen, um schließlich die Gesamtlautstärke aus dem schwer hörbaren Bereich heraus anzuheben. Limiter wirken dem ersten Schritt ähnlich, nur beschneiden sie den zu lauten, übersteuernden Bereich vollkommen. Zuletzt werden Zeitprozessoren thematisiert, also Echo und Hall sowie die künstliche Version des Delays (Verzögerung). Auf der CD hören wir hierzu den gleichen Ausschnitt eines Musikstücks mit Hall aus unterschiedlichen Räumen: Einem Wohnzimmer mit etwa 0,4 Sekunden Nachhall, der Semperoper mit 1,6 und der Berliner Philharmonie mit 2 Sekunden sowie schließlich dem Kölner Dom mit 13 Sekunden Nachhall. Während die erste Aufnahme klar und deutlich klingt, wirkt das Instrument in den größeren Räumen recht verloren; im Gotteshaus schließlich versinkt die zu hörende Gitarre vollkommen im Nachhall.

So lernen wir nicht nur über die Aufnahme- und Umwandlungsprozesse, sondern auch über die Notwendigkeit verschiedener Nachbearbeitungsmethoden, die den allgemeinen Eigenschaften der digitalen Aufnahme geschuldet sind.

[Oliver Fraenzke, März 2021]