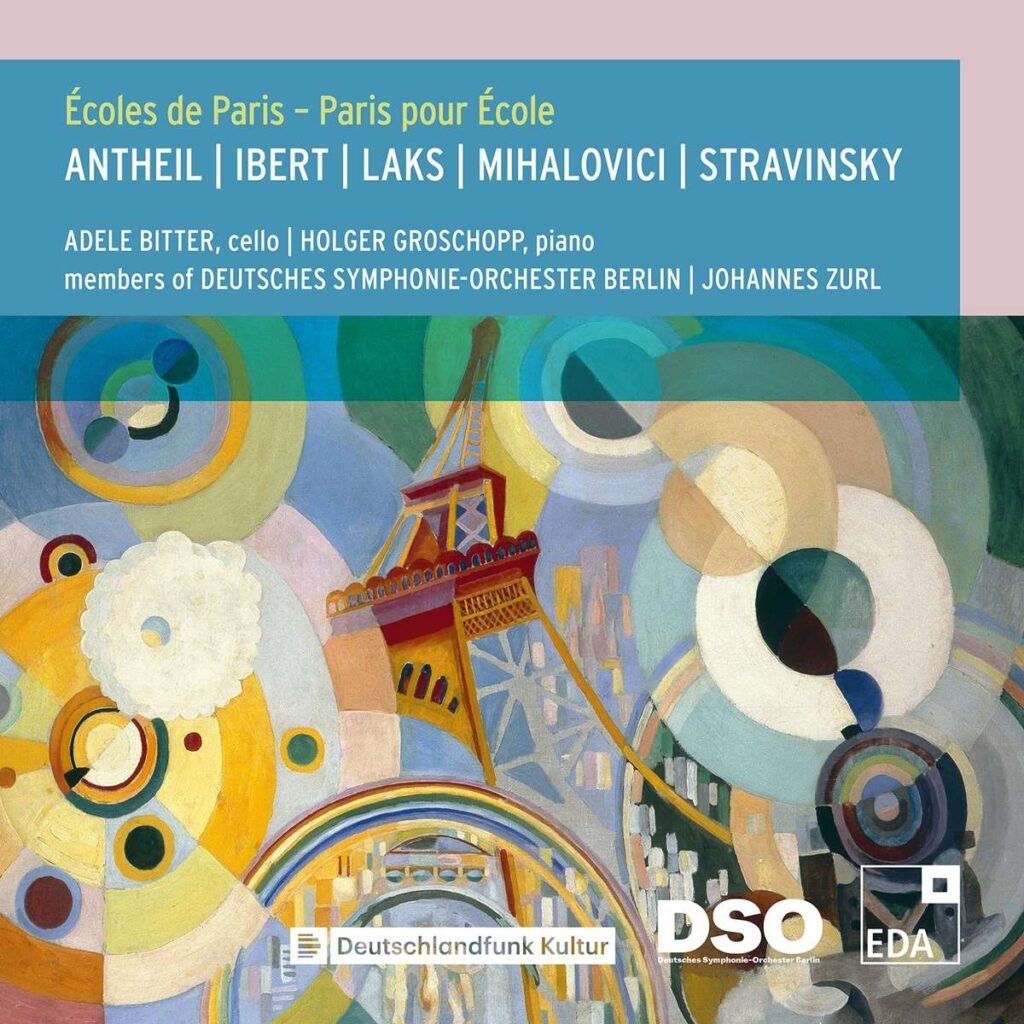

EDA Records, EDA 048; EAN: 8 403087 10048

Das Album Écoles de Paris – Paris pour École vereint Werke vierer Komponisten, die wesentlich vom Paris der 1920er Jahre geprägt worden sind: George Antheil, Jacques Ibert, Simon Laks und Marcel Mihalovici. Es spielen Mitglieder des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin unter Leitung von Johannes Zurl. Als Solisten sind Adele Bitter (Violoncello) und Holger Groschopp (Klavier) zu hören.

Frank Harders-Wuthenow wirkt seit Jahrzehnten nicht nur im Musikverlagsgeschäft, sondern ist auch einer der beschlagensten und kenntnisreichsten Musikforscher weltweit. Hauptfeld seiner Erkundungen ist gleichermaßen die verfemte wie überhaupt die unterschätzte und vernachlässigte Musik des 20. Jahrhunderts, wo er ein sehr gutes Gespür hat, wie die Spreu vom Weizen zu trennen ist. Außerdem hat er eine ausgesprochene Gabe für die dramatisch schlüssige Zusammenstellung von Programmen, und schon alleine von daher gehört er zu denjenigen, wie weniger Wert auf enzyklopädische Vollständigkeit und Übersichtlichkeit legen als auf eine künstlerisch anregende Gesamtgestaltung. Also ist es keine Überraschung, wenn eine CD mit erlesenstem gemischten Programm der klassischen Moderne auf seinem Label EDA Records erscheint – die übrigens mit tollen Überraschungen aufwartet.

Gleich vorweg: das Album weist einen hervorragend einstimmenden und informierenden, recht umfangreichen Begleittext aus der Feder des Produzenten auf. Es handelt sich allesamt um Komponisten, die im Paris der 1920er Jahre heranreiften und es mitgeprägt haben. Natürlich könnten – gerade auch von den vielen Migranten – auch ganz andere dabei sein, wie Alexandre Tansman, Tibor Harsányi, Gösta Nystroem, Arthur Lourié, Bohuslav Martinu, Conrad Beck, Filip Lazar, Knudåge Riisager oder Uuno Klami, um nur einige wenige zu nennen. Aus dieser immensen Vielfalt sind drei Meister herausgegriffen, mit deren Werk die Welt nur sehr randständig bis überhaupt nicht vertraut ist, die in Kombination mit einem französischen Meister vorgestellt werden.

Den Anfang macht der einzige Franzose, Jacques Ibert – am besten durch seine Konzerte für Flöte und für Saxophon sowie durch seine Bläsermusik bekannt –, mit seinem so kurzweiligen wie knapp geformten dreisätzigen Konzert für Cello und Bläserdezett (doppeltes Holz sowie je ein Horn und eine Trompete) von 1925. Die Musik sprüht von trocken artikuliertem Witz, weist eine größere Nähe zu Strawinsky aus als spätere Werke Iberts und auch jene beinahe trivialen, zum Mitpfeifen einladenden Motive, wie wir sie beispielsweise aus seinen köstlichen Trois pièces brèves für Bläserquintett kennen. Alles funkelt, alles blitzt, und Solistin Adele Bitter gewinnt aus der heiklen Aufgabe, mit dem dominant kompakten Klang des Bläserensembles zu konzertieren, ein veritables Fest des unvorhersehbaren Dialogs. Natürlich ist das ‚Neoklassizismus‘, mit einer einleitenden Pastorale und einer finalen Gigue, die eine skurrile ‚Romance‘, die sich so gar nicht schwelgerisch gibt, umrahmen. Diese Romance gleicht einer unnahbar flunkernden Dame, mindestens mit Sonnenbrille, aber so was Anzügliches darf ich heute vielleicht nicht sagen.

Darauf folgt das Hauptwerk, die horrend herausfordernde Étude en deux parties für konzertantes Klavier, Bläser, Celesta und Schlagzeug von 1951. Mihalovici, rumänischer Jude und Pariser Weltbürger, engster Vertrauter George Enescus und vielleicht sein bedeutendster Nachfolger (ihm hat Enescu die Vollendung seiner späten Symphonie de Chambre, jenes grandios einsätzigen Meisterwerks, anvertraut), geht in seiner gereiften Tonsprache selbstverständlich davon aus, dass die Musiker in der Lage sein müssen, eine hohe Komplexität zu entschlüsseln und zu bewältigen. Es folgt hier auf einen langsamen Satz von mysteriös vorbereitendem Charakter in durchbrochener Faktur ein zügiger Satz mit jazzigen und rumänischen Anteilen, die auf sehr organische und unaufdringliche Weise ins anspruchsvolle Gewebe eingewoben sind. Dies ist absolut keine gefällige Musik, man muss die ständig kräftige Dissonanz-Würzung schon mögen, um Zugang zu finden, wird aber dann sehr reich belohnt. Die Energie wird lange unterschwellig gehalten, bevor sie sich gegen Ende exaltierter manifestieren darf. Zwar ist die Instrumentation sehr abwechslungsreich, wobei Mihalovici es liebt, die Klanggruppen einander opponieren zu lassen, doch ist er vor allem ein symphonischer Architekt, der alles von Anfang an auf den Schluss hin berechnet. Und ein bisschen Mysterium darf ja auch dann noch bleiben.

George Antheil hat mich mit seinem humorvoll draufgängerischen Concerto for Chamber Orchestra (für Bläseroktett, wie Strawinsky) in einem Satz von 1932 überrascht. Nicht das Freche, Frische, Grelle, Schlagkräftige, das ist ja für seine frühe Musik selbstverständlich; sondern die gelassene Souveränität seiner Provokation! Es ist äußerst präzise und treffsicher geschrieben und verdankt natürlich unendlich viel dem neusachlichen Strawinsky. Und zugleich ist es eben ein amerikanischer Strawinsky, so amerikanisch, wie selbst der Großmeister der Chamäleon-Possen es nie sein sollte. Diese Musik ist unmittelbar verständlich und hat das Zeug, mit poppiger Direktheit die Zuhörer zu gewinnen.

Auch das abschließende dreisätzige Concerto da camera für Klavier, Bläser und Schlagzeug von 1963, geschrieben vom polnischen Juden und KZ-Überlebenden Simon (Szymon) Laks, ist leicht zugänglich, und überdies von einer idyllischen Fröhlichkeit (also mehr naturhaft als die großstädtische Musik Antheils) mit einem ganz wunderbar den Problemen und Forderungen der Welt entrückten langsamen Mittelsatz. Das ist musikantische Musik im besten Sinne, für den Klaviersolisten sehr dankbar, gerade auch in der an Bach’sche Inventionen gemahnenden Kontrapunktik (Finale!) – ein zeitloses Werk, das genau so auch hätte dreißig Jahre früher oder sechzig Jahre später (=heute) entstehen können. Diesem Schaffen liegt eine autonome Haltung zugrunde, die die Parteifragen der Gegenwart (fortschrittlich oder rückständig und dergleichen) vollkommen transzendiert hat. Es war Laks offensichtlich gleichgültig, wie die Fachwelt urteilte, und er hatte Schlimmeres überlebt als deren Ignoranz – und stimmte, als unmittelbar Betroffener, offenkundig nicht Adorno zu, der ja proklamiert hat, nach Auschwitz könne man kein Gedicht (bei Laks: Lied) mehr schreiben. („… nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben…“ – viele haben aus diesem dystopischen Giftbecher getrunken.) Denn Laks lebte mehr im Jetzt – und in sich – als all jene, die bis heute Vergeltung, Wiedergutmachung oder Verweigerung fordern. Die Aufführungen dieser insbesondere hinsichtlich Balance und Rhythmus sehr heiklen Werke sind durchgehend von überdurchschnittlich seriöser Qualität, und herausragend ist das Klavierspiel Holger Groschopps, der sich gleichzeitig als feiner Kammermusiker und echter Virtuose vorstellt – also ganz so, wie es die somnambul verschattete, katakombisch klaustrophobische Faktur Mihalovicis unbedingt einfordert und auch der Indian-Summer-Ausgelassenheit des abgeklärten Laks entspricht.

In seiner feinziselierten Buntheit kann dieses vortrefflich zusammengestellte Album nur empfohlen werden. Strawinskys Bläser-Oktett übrigens ist nicht enthalten, wie das Cover suggerieren mag, sondern nur online zu hören – was aber keine Rolle spielt, denn dieses Werk ist ja schon viel öfter aufgenommen worden als alle vier anderen Werke dieses Programms zusammen.

[Christoph Schlüren, Februar 2024]