TYXart TXA21160 EAN: 4 250702 801603

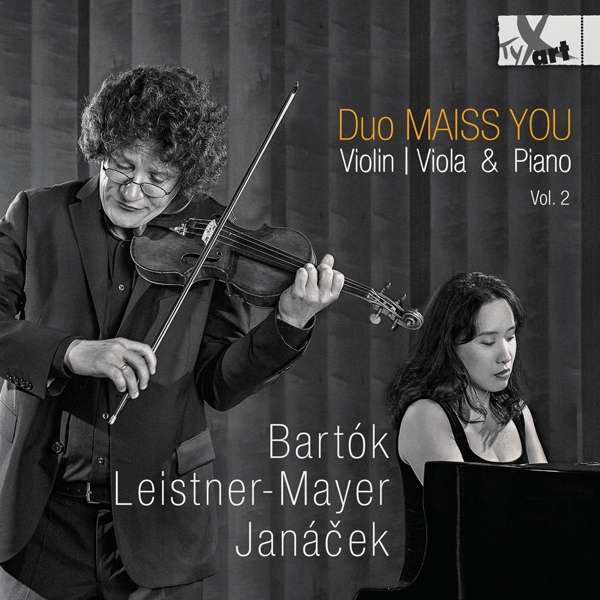

Sechs Zyklen, bestehend aus insgesamt 51 Miniaturen, vereint die Kammermusik-CD „Essais musicaux“ mit Musik des in Hamburg lebenden Komponisten Steffen Wolf (Jahrgang 1971): Die titelgebenden Essais musicaux I(„To quiet the mind“) und II („Abbaye Saint-Philibert“) für Violine bzw. Klarinette und Klavier, „Im Zeichen der Kastanie“ (Violine solo), „Kreise“ (Klarinette solo) sowie die Klavierzyklen „Als Kind“ und „So listen to my lullaby, you knights and ladies fine“ (zu vier Händen). Die Interpreten sind Ewelina Nowicka (Violine), Pamela Coats (Klarinette), Jennifer Hymer und Michi Komoto (Klavier) sowie der Komponist als Sprecher.

Der wohl im südlichen Niedersachsen (?) aufgewachsene, nun in Hamburg ansässige Sänger und Komponist Steffen Wolf (*1971), hält sich mit Informationen über seine Vita erstaunlich bedeckt, selbst auf seiner eigenen Website: überall stets die fast im Wortlaut identischen, mehr als spärlichen Angaben. Offenkundig interessiert ihn beim Komponieren mehr als nur die reine Musik, vielmehr eine Verbindung zu Malerei, Architektur, Literatur und Philosophie, was auch in den vorliegenden sechs Zyklen mit insgesamt 51 Miniaturen seinen Niederschlag erfährt. Die Besetzung geht von solistischen Werken – Im Zeichen der Kastanie (Violine), Kreise (Klarinette) sowie dem Klavierzyklus Als Kind – über So listen to my lullaby, you knights and ladies fine (Klavier vierhändig) bis zu den für die CD titelgebenden Essai musical I („To quiet the mind“) und Essai musical II („Abbaye Saint-Philibert“) für Violine bzw. Klarinette und Klavier.

Die kurzen, emotional fein dosierten Stücke wollen nicht die jeweiligen Inspirationsquellen „übersetzen“ oder gar illustrieren; es sind die inneren Bewegungsmomente des Komponisten bei diesen Kunstbegegnungen, die dem Hörer vermittelt werden. So vergleicht man den durch eine alte Fotografie – des Komponisten? – angeregten Zyklus Als Kind unweigerlich mit von der äußerlichen Anlage ähnlich scheinenden Werken, natürlich insbesondere Schumanns Kinderszenen. Gemeinsam mit diesen werden auch hier eben nicht konkrete Kindheitssituationen gleichsam geschildert, sondern eben aus der Sicht des Erwachsenen in die Gegenwart zurückgeholt und reflektiert. Jedoch ist Wolfs Rhetorik vorsichtiger und dabei noch reduzierter. Da Wolfs Harmonik nie tonal fundiert ist – sie schwankt zwischen eher weicher Atonalität und Polytonalität mit teils mehreren Zentraltönen – wirken die kurzen Blicke dieser Musik recht spontan, nicht „gewollt“ oder gar konstruiert. Das soll nicht heißen, dass es hier keine inneren musikalischen Zusammenhänge gäbe; dies aufzudecken bedürfte eingehenderer Analysen anhand des Notentexts. Michi Komoto spielt makellos, die schnelleren Abschnitte kommen teils etwas aufgesetzt herüber.

Wie diese oft zauberhafte, durchgehend sehr intime Musik – die daher überhaupt nicht in große Konzertsäle passt – wirkt, ist schwer zu beschreiben. Gemessen an der Kammermusik und den Liedern des frühen, expressionistischen Anton Webern mangelt es ihr an Direktheit, sie ist dafür deutlich zugänglicher. Dem vielleicht großartigsten lebenden Verfasser musikalischer Miniaturen, György Kurtág, ähnelt Wolfs Herangehensweise ebenso nur bedingt, da hier nicht ständig musikgeschichtliche Querverweise von der stillen Ausdruckskraft ablenken. Am gelungensten erscheinen dem Rezensenten in der Tat die beiden Essais musicaux: To quiet the mind nimmt Bezug auf einen Bilderzyklus von Carmen Hillers, Wolfs Gattin. Die den 7 Sätzen zugeordneten Kunstwerke sind im Booklet abgebildet. Die exzellente Violinistin Ewelina Nowicka – sie glänzte erst kürzlich auf einer fabelhaften CD mit konzertanten Werken verfolgter polnischer Komponisten – gestaltet die recht freien Assoziationen überzeugend empathisch und wird von Jennifer Hymer minutiös begleitet. Im Zeichen der Kastanie – hier wechseln ruhige und erregtere Abschnitte einander ab – bringt Nowicka kongenial auf den Punkt. Die kammermusikalisch sehr umtriebige Klarinettistin Pamela Coats spielt Abbaye Saint-Philibert – mit eingebauten Glockenassoziationen sowie einem Zitat Hildegard von Bingens – klanglich und dynamisch differenziert, aber setzt mehrfach auf einen leicht gockelhaften Klarinettensound, der Wolfs intimen Ansatz stellenweise konterkariert. In Kreise – die kurzen Haikus Kobayashi Issas werden vom Komponisten selbst mit etwas zu viel Hall dazu gesprochen – wirken die Tierschilderungen (Frosch und Hund) geradezu lächerlich.

Merkwürdig ist die Klangverteilung – die Mittellage des Flügels erscheint unterrepräsentiert – der beiden Spielerinnen in So listen to my lullaby, you knights and ladies fine, in der sich Steffen Wolf einmal mehr Christoph Martin Wielands Versdichtung Der Vogelsang widmet. Da, wo der Satz dichter wird, erreicht der Komponist beinahe ungewohnt orchestrale Fülle. Jedoch wirken gerade in den von der Faktur eher schlichteren Abschnitten Primo und Secondo eher als Antipoden als klanglich zu verschmelzen, was sich nicht nach Absicht anhört. Aufnahmetechnisch hat man offenkundig versucht, diesem Manko (?) mit Hall entgegenzuwirken, sonst vermögen die Einspielungen den intimen Charakter von Wolfs Musik durchaus zu transportieren. Insgesamt eine außergewöhnliche Hörerfahrung, auf die sich einzulassen lohnt, wenn man dafür tunlichst immer nur einen der sechs Zyklen konzentriert genießt, keinesfalls die komplette CD am Stück.

[Martin Blaumeiser, Juni 2024]