Der folgende Bericht über die Richard-Strauss-Tage in Garmisch-Partenkirchen beschäftigt sich mit vier Konzerten:

8. Juni: Symphoniekonzert (Richard Strauss: Guntram-Vorspiel zum 2. Akt; Heinrich G. Noren: Kaleidoskop; Richard Strauss: Ein Heldenleben), Pilsener Philharmonie, Rémy Ballot

9. Juni: Matinéekonzert (Richard Wagner: Ouvertüre zu Tannhäuser; Richard Strauss: Don Juan, Gesänge op. 51, Träumerei am Kamin aus Intermezzo, Schlussmonolog aus Die schweigsame Frau), Günther Groissböck, Pilsener Philharmonie, Rémy Ballot

9. Juni: Oper (Richard Strauss: Ariadne auf Naxos, konzertante Aufführung), Department für Oper und Musiktheater der Universität Mozarteum Salzburg, Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker, Kai Röhrig

11. Juni: Kammerkonzert (Klaviertrios von Richard Strauss und Heinrich G. Noren), Phaeton Piano Trio

Am 11. Juni 2024, dem 160. Geburtstag von Richard Strauss, endeten die diesjährigen Richard-Strauss-Tage mit einem Kammerkonzert des Phaeton Piano Trios. Florian Uhlig, Klavier, Friedemann Eichhorn, Violine, und Peter Hörr, Violoncello, spielten sämtliche Werke, die der Jubilar für die Besetzung ihres Ensembles hinterlassen hat: die beiden Klaviertrios, die er als 13-Jähriger Ende 1877 und Anfang 1878 komponierte, und die drei an Vorbilder Couperins angelehnten Tänze, die in der letzten, 1942 uraufgeführten Oper Capriccio als Bühnenmusik dienen. Das Schlusswort erhielt allerdings ein anderer Komponist, der in Folge seiner Parteinahme für Strauss 1908 in einen Urheberrechtsstreit verwickelt wurde, dessen Ergebnis den Strauss-Gegnern zu einem schallenden Lacherfolg verhalf: Heinrich Gottlieb Noren (1861–1928). Norens Musik bildete einen der Schwerpunkte des Festprogramms. Mit dem Klaviertrio d-Moll op. 28, das im abschließenden Kammerkonzert zu hören war, und dem Orchesterwerk Kaleidoskop – Variationen und Doppelfuge über ein eigenes Thema op. 30, das durch die Pilsener Philharmonie unter der Leitung von Rémy Ballot Seite an Seite mit Straussens ihm eng verbundener Tondichtung Ein Heldenleben erklang, gelangten erstmals seit sehr langer Zeit (im Falle des Kaleidoskops seit mehr als einem Jahrhundert) wieder zwei Hauptwerke des Komponisten zur Aufführung.

Bekanntlich wurde in den letzten drei Jahrzehnten eine Vielzahl sogenannter vergessener Komponisten durch CD-Einspielungen, teils in Verbindung mit Konzertaufführungen und Rundfunksendungen, ins Gedächtnis der Musikwelt zurückgerufen – darunter auch zahlreiche Zeitgenossen von Richard Strauss. So haben wir heute wieder eine gute Vorstellung von Künstlerpersönlichkeiten wie Ludwig Thuille, Max von Schillings, Emil Nikolaus von Reznicek und Siegmund von Hausegger, um nur einige besonders wichtige Weggefährten des Garmischer Meisters zu nennen. Auch sein einziger Kompositionsschüler Hermann Bischoff ist durch Aufnahmen seiner Symphonien wieder mehr als nur ein bloßer Name in musikgeschichtlichen Darstellungen. Aber der hervorragenden Arbeit einer Reihe rühriger Musikproduktionen zum Trotz klaffen immer noch große Lücken in unserem Bild von der deutschen Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Dass im Jahre 2024 keine einzige Aufnahme eines Werkes von Heinrich G. Noren vorliegt, darf als für diesen Zustand bezeichnend gelten, denn Noren war zu seinen Lebzeiten keineswegs ein Unbekannter. Gut ein Jahrzehnt lang gehörte er gar zu den prominentesten Komponisten seiner Generation im deutschsprachigen Raum. Nachdem er 1907 schlagartig bekannt geworden war, erklangen seine Werke bis zum Ende des Ersten Weltkriegs regelmäßig in deutschen Konzertsälen und wurden auch in anderen europäischen Ländern sowie in den Vereinigten Staaten gespielt (noch 1917, kurz vor dem Kriegseintritt der USA, führte Carl Muck in New York Norens Symphonie Vita auf). Erst in den 1920er Jahren verliert sich diese Erfolgsspur, gewiss zum Teil bedingt durch die neu aufgekommenen, gänzlich anders gearteten Stilrichtungen, aber auch, weil der Komponist – ähnlich wie Hausegger, Schillings und Bischoff – nicht mehr mit neuen großen Werken vor die Öffentlichkeit trat.

Der Verfasser dieser Zeilen war nur in der Absicht nach Garmisch gereist, sich dort als Rezensent zu betätigen. Unerwartet wurde er anderthalb Stunden vor dem Symphoniekonzert von Christoph Schlüren und Frank Harders-Wuthenow, denen die Konzerteinführung oblag, eingeladen, sich an derselben zu beteiligen, da er bereits Nachforschungen in Sachen Noren unternommen habe. Tatsächlich habe ich dies getan, und gern nahm ich die Einladung an. Allerdings bin ich weit davon entfernt ein „Noren-Experte“ zu sein. Was wissen wir eigentlich über Noren? Die Eckdaten seiner Biographie sind bekannt: Er hieß eigentlich Heinrich Suso Johannes Gottlieb und wurde 1861 in Graz als Sohn des Chemikers Johann Gottlieb geboren. Er bildete sich zuerst bei Henri Vieuxtemps in Brüssel, dann bei Lambert Massart in Paris zu einem hervorragenden Geiger aus und kam anschließend weit in Europa herum. Nachdem er als Konzertmeister in Belgien, Spanien, Russland und Deutschland gewirkt hatte, ließ er sich in Krefeld nieder, wo er 1896 ein Konservatorium gründete. Nach einem kurzen Intermezzo in Düsseldorf ging er 1902 ans Stern’sche Konservatorium nach Berlin, 1907 ans Dresdner Konservatorium. 1911 finden wir ihn wieder in Berlin, 1915 schließlich am Tegernsee, zuerst in Rottach-Egern, dann in Kreuth-Oberhof, wo er 1928 starb. Zunächst vor allem als ausführender Musiker und Pädagoge tätig, war der Schüler Friedrich Gernsheims, Ludwig Busslers und Otto Klauwells als Komponist ein Spätentwickler. Erst mit über 30 Jahren trat er mit eigenen Werken öffentlich in Erscheinung.

Über den Menschen Noren ist bislang kaum etwas bekannt. So wissen wir auch nicht, warum sich Heinrich Gottlieb das Pseudonym „Noren“ zulegte und wie er auf diesen Namen kam. Die Angabe im Österreichischen Biographischen Lexikon, er habe seit 1916 „Noren“ geheißen, bezieht sich nicht auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Namensänderung, sondern auf deren nachträgliche Legitimierung durch die k.k. Steiermärkische Statthalterei vom 12. November 1916 (siehe MGG2). Nicholas Slonimsky schrieb in Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, der Komponist habe den Namen seiner Ehefrau angenommen. Nachweislich war Noren mit einer norwegischen Sängerin namens Signe Giertsen (oder Gjertsen) verheiratet, die noch 1955 in Bergen lebte. Sie findet sich in den Musikzeitschriften der Zeit auch als „Signe Giertsen-Noren“ verzeichnet, allerdings nicht vor 1913. Damals führte ihr Ehemann den Namen bereits seit vielen Jahren. Sie hat diesen also mit der Heirat, die um 1912/13 stattgefunden haben dürfte, von ihm übernommen, nicht umgekehrt. Ob der Komponist zuvor bereits einmal verheiratet war, ist bislang nicht bekannt. Weiterhin ist möglich, dass Heinrich Gottlieb seine Herkunft verschleiert hat, da sein Vater jüdischer Abstammung war (Johann Gottlieb findet sich im Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert verzeichnet). Solange keine intensiveren Forschungen zur Biographie des Komponisten konkrete Ergebnisse zu Tage fördern, bleibt freilich alles in diesem Punkt Spekulation. Auffällig ist jedenfalls, dass er im Laufe der Jahre die Formulierung seines Künstlernamens abwandelte. So taucht der eigentliche Familienname „Gottlieb“ teils als Vorname, teils als Nachname („Gottlieb-Noren“) auf und verschwindet schließlich hinter dem Mittelinitial („Heinrich G. Noren“).

Noren gehörte nicht zum engeren Kreis um Richard Strauss, dennoch war sein Aufstieg zu größerer Bekanntheit eng mit dem Namen des drei Jahre jüngeren Kollegen verbunden. Zu jener Zeit war in der deutschen Musikpresse ein großer Streit um den richtigen Fortschritt in der Musik losgebrochen. Felix Draeseke, der damals wohl angesehenste unter den lebenden deutschen Komponisten der älteren Generation und keineswegs ein Brahmsianer, hatte 1906 unter dem Titel Die Konfusion in der Musik ein Pamphlet veröffentlicht, in welchem er Richard Strauss scharf kritisierte: Der namentlich nicht Genannte, „von Haus aus in ungewöhnlicher Weise für die Musik befähigt, als Schöpfer sehr kühner, aber höchst interessanter Kunstwerke zu bezeichnen“ – Draeseke hatte einst den Don Juan ausdrücklich begrüßt –, sei vom Verismus ergriffen und von diesem dazu getrieben worden, „sich dem Kultus des Häßlichen zu ergeben und der Kunst in bis dahin unerhörter Weise Gewalt anzutun.“ Der Aufsatz löste eine Flut von Artikeln aus, in welchen sich eine Vielzahl namhafter Musiker pro oder contra Strauss äußerte. Die teils mit Witz, teils mit erbitterter Heftigkeit geführte Debatte zog sich über Jahre hin und verlor sich erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. (Die wichtigsten Texte erschienen gesammelt in Band 4 der Mitteilungen der Internationalen Draeseke-Gesellschaft: Die Konfusion in der Musik. Felix Draesekes Kampfschrift und ihre Folgen, Bonn: Gudrun Schröder Verlag, 1990.) Strauss selbst betrachtete den Pressekrach mit Gelassenheit und dürfte wohl manches Mal an „Des Helden Widersacher“ aus seiner Tondichtung Ein Heldenleben gedacht haben. Als sich die Kontroverse auf ihrem Höhepunkt befand, gelangten 1907 im Rahmen der Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Dresden Norens Kaleidoskop-Variationen zur Uraufführung. Das Werk lässt sich kaum ohne die Vorgeschichte der „Konfusions-Debatte“ denken, da seine letzten beiden Abschnitte überdeutlich darauf anspielen. Noren zitiert (nicht ganz notengetreu, aber deutlich erkennbar) in der letzten Variation, die er ausdrücklich mit der Widmung „An einen berühmten Zeitgenossen“ überschreibt, die Themen des Helden und der Widersacher aus dem Heldenleben. Das Widersacher-Thema wird anschließend zum Ausgangspunkt der Doppelfuge, in welcher das originale Thema der Variationen als Gegensatz wiederkehrt. Kann man das alles anders deuten, als dass Noren dem Strausschen Helden auf dessen Walstatt zu Hilfe eilt und sich den gleichen Widersachern entgegen wirft? Was die Haltung zu letzteren betrifft, zeigt sich Noren optimistischer als Strauss. Besteht im Heldenleben zwischen dem Helden und den Widersachern bis zum Schluss eine unüberbrückbare Kluft – der weltflüchtig Gewordene hört sie von Ferne wieder missgünstig Knurren –, so lässt Noren im Kaleidoskop sein Variationsthema als Choral triumphieren, in den das erste Fugenthema, das seinen Charakter gänzlich gewandelt hat, begleitend einstimmt: Die Widersacher konnten hier offensichtlich zu Unterstützern gemacht werden.

Noren hatte sich für die Zitate aus dem Heldenleben die Genehmigung von Strauss eingeholt. Nichtsdestoweniger wurde er vom Verlag Leuckart, der die Straussche Tondichtung herausgebracht hatte, wegen Verletzung des Urheberrechts angeklagt. Der Prozess vor dem Königlichen Landgericht in Dresden endete 1908 mit einer Niederlage Leuckarts. Noren wurde mit der Begründung freigesprochen, es handle sich bei den beiden zitierten Themen nicht um Melodien, und nur diese seien geschützt. „Die Benutzung von Motiven und Themen fremder Musikstücke bleibt dagegen unter der Voraussetzung künstlerischer Verarbeitung und Neugestaltung nach § 13 Absatz 1 auch weiter freigegeben“, so das Urteil. Im nächsten Jahr erschien eine Faschingsausgabe der Zeitschrift Die Musik, auf deren Titelblatt das Anfangsthema des Heldenlebens mit folgendem Text unterlegt wurde: „Strauss ist ein großes Genie, aber ganz ohne Melodie. O, so hört Franz Lehár an, das ist doch noch ein ganz andrer Mann!“ …

Auch abgesehen vom Wert des Norenschen Variationszyklus als Zeitdokument handelt es sich um ein höchst bemerkenswertes Werk, zumal Noren keineswegs Straussens Stil zu imitieren sucht. So hebt das Thema der Variationen denkbar unstraussisch als eine schlichte Englischhornmelodie in modal getöntem e-Moll an, die ungefähr zwischen einem slawischem Volkslied und einem protestantischen Choral die Mitte hält. Von einem „Thema“ kann eigentlich nur in erweitertem Sinn gesprochen werden, denn der Komponist belässt es nicht bei dieser Melodie, sondern verarbeitet sie imitatorisch und modulierend, sodass ein in sich geschlossenes kurzes Charakterstück entsteht. Die anschließenden Variationen folgen dann nicht der klassischen Praxis, Ausmaße und Form des Themas im wesentlichen beizubehalten, wie dies auch noch Brahms tat, sondern greifen nur seine Motive auf und entwickeln daraus in freier Abwandlung völlig neue Gebilde. „Kaleidoskop“ ist genau der richtige Name für diese Art der Variationskomposition. In den einzelnen Variationen sprüht es nur so vor Einfällen! Noren zeigt sich als ein unbekümmert musikantischer Komponist, dem tänzerische Rhythmen im Blut liegen. Slawisches Temperament tritt immer wieder zutage, nicht nur in der explizit als „Slawischer Tanz“ bezeichneten Variation. Unter Verwendung üppigster nachwagnerischer Harmonik erschafft Noren aus dem Material seines Themas einen kontrastreichen Bilderbogen. Die Ausmaße einiger Variationen gestatten es durchaus, von ihnen als kleinen Tondichtungen zu sprechen, zumal sie charakterisierende Titel tragen, die teils ins Programmmusikalische hinüberspielen („Im Dom“, „Aus fernen Tagen“). Im Gegensatz zu Straussens Don Quixote sind sie aber nicht als Teile einer übergreifenden Handlung gedacht, das Ganze mithin nicht als Programmmusik im engeren Sinne anzusprechen. Die das Werk prägende Tendenz zum Symphonisch-Expansiven – außer in der Schlussfuge besonders spürbar in der „Dom“-Variation und im gewaltig auftrumpfenden zentralen Trauermarsch – zeigt sich auch darin, dass Noren dem Thema eine langsame Einleitung voranstellt, in welcher dessen Motive angedeutet werden, und den die Fuge krönenden Choral in eine leise Coda auslaufen lässt, die mit der Einleitung korrespondiert. Norens Instrumentation steht an Farbenpracht und Brillanz der Strausschen nicht nach. Auffällig ist seine Vorliebe für Schlaginstrumente, die in einigen Abschnitten des Werkes geradezu eine eigenständige Orchesterebene bilden.

Man muss dem künstlerischen Leiter der Richard-Strauss-Tage, Dominik Šedivý, für die Aufnahme dieses Meisterwerkes ins Festprogramm herzlich dankbar sein, wie man überhaupt die kluge Zusammenstellung der Garmischer Konzertprogramme loben muss. Die Koppelung des Kaleidoskops mit dem Heldenleben, die ja aufgrund der thematischen Bezüge auf der Hand liegt, mag aufgrund der Ausdehnung beider Werke und der großen Ansprüche, die sie an die Musiker stellen, in normalen Konzerten schwierig sein. Im Rahmen der Strauss-Tage war sie genau am richtigen Platz. Norens Werk kam dadurch außerdem in den Genuss einer Wiederbelebung in Form einer erstrangigen Aufführung – etwas, das viele großartige Kompositionen, die zuvor lange Zeit nicht gespielt worden sind, leider entbehren mussten und allzuoft noch müssen. Die Pilserner Philharmonie übertraf ihre Leistung vom letzten Jahr, als sie unter Rémy Ballot u. a. den Macbeth spielte, deutlich – und schon damals war das Ergebnis eine hervorragende Aufführung. Dieses Jahr erschien das Orchester allerdings noch um einiges agiler und motivierter – ideale Bedingungen also für einen so umsichtigen Gestalter wie Ballot, die großen Werke von Strauss und Noren – am 8. Juni im Festsaal Werdenfels des Kongresshauses Garmisch-Partenkirchen – zum Klingen zu bringen.

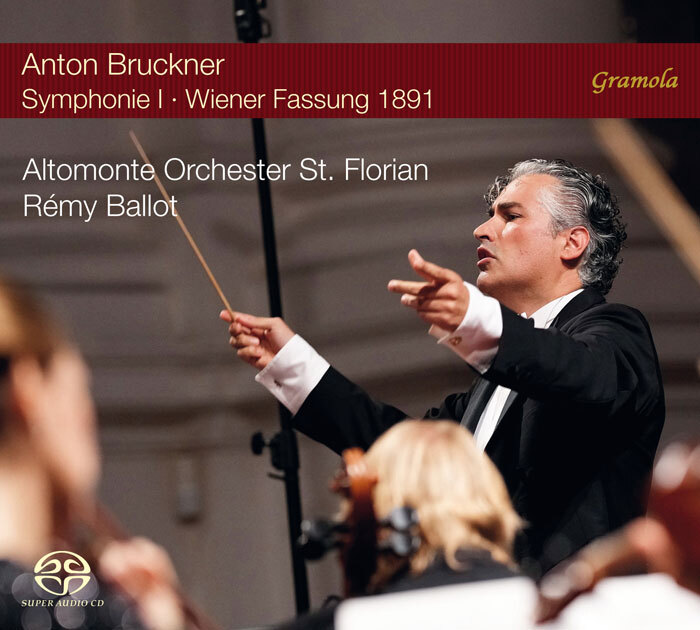

Als der Zwölftonkomponist Joseph Matthias Hauer einmal anmerkte, Beethoven habe doch sein Leben lang nur Kadenzen geschrieben, konterte Wilhelm Furtwängler: „Ja, aber was für Kadenzen!“ Rémy Ballots Aufführung des Heldenlebens machte erlebbar, „was für Kadenzen“ Richard Strauss geschrieben hat. Strauss macht es mit seiner Liebe zum Ornament, mit seinen durch alle Orchestergruppen flutenden Klangwogen, mit einem Notenbild, von dem sich Ferruccio Busoni einst an den New Yorker Straßenverkehr erinnert fühlte, den Dirigenten oft nicht leicht, in seinen Werken die roten Fäden zu finden. Freilich, diese sind da, und wenn sie erfasst und zur Geltung gebracht werden, dann zeigt sich, dass Strauss eben mehr war als bloß ein brillanter Orchestrationsvirtuose und dass in seinen Stücken die polyphone Kunst mannigfaltig blüht. Rémy Ballot hat als Bruckner-Dirigent hinreichend bewiesen, dass er weitestgespannte musikalische Verläufe zu realisieren in der Lage ist (siehe seinen kürzlich bei Gramola herausgekommenen Bruckner-Zyklus aus St. Florian). Er versteht es, den Musikern zu vermitteln, welche Bedeutung ihre Stimme im Zusammenhang des Ganzen besitzt. So vermag er auch, als wäre es das Selbstverständlichste, in der ganz anders gearteten Musik Straussens, jeden Winkel auszuleuchten. Wo es bei manch anderem Dirigenten nur blitzt und blendet, findet er Gegenstimmen, Kontrapunkte, Feinheiten des Tonsatzes und lässt diese in Interaktion miteinander geraten. So wird das Gefälle der Harmonien zum Erlebnis, die symphonische Handlung entsteht wie von selbst daraus – „Des Helden Walstatt“ ist kein konfuses Geplänkel und kein Schlagzeugkonzert, sondern Musikdrama im schönsten Sinne – und man kann mit Furtwängler feststellen: „Was für Kadenzen!“ Nirgendwo wurde das deutlicher als in jenem Abschnitt, bei dem ich mich nie ganz des Gedankens erwehren kann, Strauss habe ihn geschrieben, um die Geduld seiner Hörer zu testen, nämlich dem lang ausgesponnenen Dialog zwischen Solovioline und Orchester zu Beginn von „Des Helden Gefährtin“, welcher durch Ballots Weitsicht – und die hervorragende Leistung der Pilsener Konzertmeisterin – auffallend kurzweilig geriet. Den beiden großen Werken des Abends war, gleichsam als Ouvertüre, das Vorspiel zum zweiten Akt der Strausschen Erstlingsoper Guntram vorangestellt. Angesichts solch prächtiger Musik, wie sie in diesem knappen, schwungvollen Stück enthalten ist, würde es sich gewiss lohnen, den selten aufgeführten Guntram einmal wieder in Gänze vorzustellen – gern auch konzertant.

Das Matineekonzert der Richard-Strauss-Tage, das am Tag nach dem Symphoniekonzert dem festlichen Empfang des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vorangeht, litt im letzten Jahr an einer zu kurzen Probenzeit, sodass es die Höhe des damaligen Symphoniekonzerts nicht halten konnte. Umso erfreulicher gestaltete sich dagegen die diesjährige Matinee, denn das Orchester war, gewiss vom Erfolg am Abend zuvor noch zusätzlich bestärkt, bestens disponiert. Das Programm umfasste ausschließlich Kompositionen, in denen Liebesbeziehungen thematisiert werden, meist ohne glücklichen Ausgang: Richard Wagner hat den Gegensatz zwischen irdischer und himmlischer Liebe, der seiner Oper Tannhäuser zugrunde liegt, bereits im Aufbau der Ouvertüre zum Ausdruck gebracht; Strauss schickt in seiner Tondichtung Don Juan den Titelhelden von einem Liebesabenteuer zum anderen, bevor er ihn zum Schluss ausgebrannt zusammenbrechen lässt; die Texte seiner Zwei Gesänge op. 51 handeln vom Verlust der Liebe; in den beiden Opern Intermezzo und Die Schweigsame Frau, aus welchen Auszüge zu hören waren, kommen Komplikationen des ehelichen Zusammenlebens zur Sprache.

An den Darbietungen der Tannhäuser-Ouvertüre und des Don Juan fesselte ungemein, wie zwanglos sich das musikalische Geschehen entfaltete. Das hymnische Thema zu Beginn der Ouvertüre erklang sehr sorgsam phrasiert. Die harmonischen Schwer- und Leichtpunkte der Melodie wurden von den Musikern wirklich empfunden, sodass die Musik in ein ganz natürliches Ein- und Ausatmen geriet. Willkürliche Zergliederung konnte dadurch genauso wenig aufkommen wie übertriebene Theatralik. Hier wurden keine Posen eingenommen, sondern es wurde Musik innig erlebt und beseelt wiedergegeben. Noch deutlicher als anhand der Werke Straussens und Norens zeigte sich bei Wagners breiten Melodiebögen, dass Rémy Ballot ein Musiker ist, der aus tiefster innerer Ruhe heraus schafft und gerade deswegen fähig ist, die Musik sich so großartig steigern zu lassen und ihren Verlauf so sicher auf den Punkt gebracht zu gestalten. Eben deshalb wirkte auch Don Juan so ungeheuer profund. Das lebhafte Gebärdenspiel, das dieses kapriziöse Werk auszeichnet, hatte nichts Oberflächliches oder Erzwungenes an sich, sondern klang wie frei vom Herzen weg gesprochen, als ganz selbstverständlicher Ausdruck einer extravertiert-sinnenfreudig disponierten Persönlichkeit. Die Extreme, in die sich Straussens Held stürzt, kommen nicht zu kurz. Dass er das Schwelgen liebt und das Abenteuer sucht, glaubt man ihm in jeder Note. Ballots sicherer Überblick über das Geschehen verhinderte alles Übereilen, das vorzeitige Verschießen des Pulvers. Auch behielt die Musik in den langsamen Abschnitten durchweg ihren Fluss, verlor sich nirgends im bloß Momenthaften. Das feine Auskosten der Einzelheiten, ebenso wie der überlegte Aufbau der Steigerungen förderten dabei eine Vornehmheit zutage, wie sie sich bei weniger guten Aufführungen des Stückes schlicht nicht einstellt. Ballot fand den inneren Adel der Musik, sodass man tatsächlich Don Juan agieren hörte.

In den Gesängen op. 51 trat der Bassbariton Günther Groissböck zum Orchester hinzu. Beide Stücke sind in Zwielicht getaucht: Das Thal bietet vordergründig eine Idylle (mit Alphorn-Anklängen), über die sich aber immer wieder Schatten lagern, dagegen herrscht in Der Einsame Dunkelheit vor, in welche wiederholt Lichtstrahlen durchbrechen. Groissböcks ließ seine Stimme schwer und dunkel klingen, was sehr gut zum Charakter der Stücke passte. Die fein abgestuften Farbenspiele in Harmonik und Instrumentation kamen durch Ballots Dirigat wunderbar zur Geltung. Seine sorgsame Ausrichtung der Entwicklung auf den jeweiligen Höhepunkt hin, ließ deutlich werden, dass die beiden Lieder nicht nur bloße Stimmungsbilder, sondern symphonische Dichtungen im Kleinen sind. Dasselbe lässt sich auch vom Orchesterzwischenspiel Träumerei am Kamin aus der Oper Intermezzo sagen, einem beinahe kammermusikalisch anmutenden Stück, das hier in seiner ganzen raffiniert polyphonen Zartheit erblühen konnte. Das Schlusswort der Matinee gehörte Günther Groissböck, der für den Monolog des Sir Morosus, der Die Schweigsame Frau beschließt, deutlich sanftere Töne fand als für die beiden Gesänge. Die darin enthaltenen Worte „Wie schön ist doch die Musik, aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!“ möchte ich für das dargebotene Konzert jedenfalls nicht unterschreiben.

(Zur Fortsetzung siehe hier)

[Norbert Florian Schuck, Juni 2024]

[Korrektur: Im obigen Text wird als Quelle zu Norens Namensänderung die MGG2 genannt. Dies geschah in der Annahme, es finde sich dort ein Artikel über den Komponisten, da die Online-Ausgabe des Lexikons einen solchen enthält. Tatsächlich wird Noren in der ersten Auflage der MGG noch mit einem Artikel bedacht (dieser steht im Netz), die MGG2 erwähnt ihn dagegen nicht mehr. NF Schuck]