Im heutigen Beitrag widmet sich Karin Coper vier Veröffentlichungen, die thematisch eng miteinander verknüpft sind und einander als gegenseitige Ergänzungen dienen können. Im Mittelpunkt der zwei Bücher und zwei Platteneditionen stehen Musiker, meist jüdischer Herkunft, die Repressionen und Verfolgungen ausgesetzt waren. Michael Haas zeichnet in seinem Buch Die Musik der Fremde Lebenswege verschiedener Komponisten nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland flohen oder sich in die „innere Emigration“ zurückzogen. Äneas Humm und Renate Rohlfing widmen sich in ihrem Album Sehnsucht Kunstliedern jüdischer Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Wien und Amsterdam. Die 5 CDs umfassende Sammlung From Jewish Life vereint Kammermusikwerke und Lieder von Komponisten der Neuen Jüdischen Schule. Schließlich macht der von Dieter Koller und Sebastian Wogenstein herausgegebene Band Dos gezang fun vilner geto mit originaler jüdischer Volksmusik bekannt, die unter schwierigsten Bedingungen während des Zweiten Weltkriegs im Wilnaer Ghetto gepflegt wurde. Er basiert auf Sammlungen des Schriftstellers Shmerke Kaczerginski, dem 1943 die Flucht vor den Nationalsozialisten gelang. (D. Red.)

Michael Haas: Die Musik der Fremde

Reclam-Verlag, ISBN 973-3-15-011501-5

„Wenn ich komponiere, bin ich wieder in Wien“. So beantwortete der 1920 geborene Robert Fürstenthal die Frage, warum seine Werke stilistisch von Hugo Wolf, Gustav Mahler und anderen österreichischen Spätromantikern geprägt waren. Fürstenthal, der ursprünglich Musik studieren wollte, war 1938 aufgrund seiner jüdischen Herkunft nach Amerika geflohen und arbeitete dort als Rechnungsprüfer. Seinem Traum aber blieb er treu. Mitte der 1970er Jahre entstanden die ersten Werke des Autodidakten, der bis ins hohe Alter produktiv blieb und rund 200 Kammermusiken und Lieder schuf. In ihnen imaginierte er sich zurück in eine „heile Heimat“, die es real so nicht gegeben hatte. Fürstenthal ist einer jener Tonschöpfer, denen sich Michael Haas in seiner neuesten Publikation Die Musik der Fremde widmet. Damit knüpft der Exilforscher und Musikhistoriker an sein 2013 veröffentlichtes Buch Forbidden Music – The Jewish Composers Banned by the Nazis an. Auch die Neuerscheinung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit jüdischen Komponisten, doch der Fokus liegt darauf, wie das „Exil“ deren musikalische Entwicklung beeinflusste. Dabei schöpft Haas, der als Plattenproduzent und Aufnahmeleiter die Reihe Entartete Musik bei Decca initiierte und Mitbegründer des Wiener Exilarte Zentrums ist, aus einem enormen Wissensfundus. Er untersucht in neun Kapiteln verschiedene Formen des künstlerischen Exils und stützt sich dabei auf eine beeindruckende Anzahl von Biographien und Analysen vieler Werke im Kontext zum politischen Hintergrund.

„Musik der Integration“ heißt ein Abschnitt, in dessen Zentrum Kurt Weill steht. Er arrangierte sich mit seinem Zufluchtsort New York und eignete sich den amerikanischen Stil an. Seine für den Broadway komponierten Musicals, wie Lady in the dark oder Love Life, von Weill selbst als Studie über eine Durchschnittsfamilie in den USA bezeichnet, sind wirklichkeitsnahe Abbilder des „American way of Life“. Ähnlich flexibel reagierte Erich Wolfgang Korngold auf die neuen Herausforderungen, etablierte sich im Filmgeschäft. Von ihm stammt die Aussage: „Hitler hat uns zu Juden gemacht.“ Sie bezieht sich auf jene teilweise konvertierten Musiker, die sich nicht mit dem Judentum und dessen Traditionen identifizierten. Auf die als erzwungen erlebte Identität reagierten etliche von ihnen mit Vertonungen religiöser Stoffe oder liturgischer Musik. Beispielsweise Schönberg, der sich in der Emigration zum jüdischen Glauben bekannte und nach dem Krieg so radikale Werke wie Ein Überlebender aus Warschau oder Moses und Aron schuf. Weitere Kapitel befassen sich mit „Musik des Widerstands“, etwa von Hanns Eisler und dem im Untergrund schöpferisch tätigen Wilhelm Rettich und mit Künstlern, die in fernste Orte, nach Shanghai (Wolfgang Fraenkel), Japan (Manfred Gurlitt) oder Argentinien (Wilhelm Graetzer) emigrierten – Haas bezeichnet sie als „Die Missionare“.

Doch es gab auch die „Innere Emigration“ – das „Exil in Deutschland“. Sie betrifft eine sehr diverse Gruppe nichtjüdischer Komponisten: jene, die das Regime ablehnten, trotzdem aber in der Heimat blieben; Avantgardisten, die für die Schublade komponierten, weil ihre Musik nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen entsprach; und auch Opportunisten, die sich dem Regime andienten, künstlerisch aber andere Ambitionen hatten. So wie Hermann Heiß, der Auftragsmusiken für die NSDAP lieferte, sich aber nach 1945 als Pionier für elektronische Musik hervortat.

Kritisch sieht Haas Karl Amadeus Hartmann, der wie kein anderer den Mythos des aktiven Widerständlers besitzt. Haas hingegen bezweifelt diese Haltung, erkennt darin auch Eigennutz des jungen Komponisten.

„Die Musik in der Fremde“ ist ein ungemein vielschichtiges und trotz der Komplexität gut lesbares Buch, auch dank der flüssigen Übersetzung von Susanne Held. Einziges Manko: es fehlt ein Personenregister.

Äneas Humm, Renate Rohlfing: Sehnsucht

Rondeau, ROP6276; EAN: 4037408062763

Kurz vor seiner Emigration vertonte Erich Zeisl 1938 unter dem Titel Dieselbe das Goethe-Gedicht Nur wer die Sehnsucht kennt. Es drückt aus, was viele Vertriebene damals und heute verbindet: das Gefühl von Verlassenheit, der Wunsch nach Sicherheit und eine bessere Zukunft. Mit Dieselbe eröffnet der aufstrebende Bariton Äneas Humm sein neues Album Sehnsucht. Es enthält Lieder von Alexander Zemlinsky, Arnold Schönberg, Erich Zeisl und Henriëtte Bosmans und ist gewissermaßen eine akustische Ergänzung zu Michael Haas’ Buch. Die drei Wiener Komponisten flüchteten wegen ihrer jüdischen Herkunft nach Amerika, nur die Niederländerin Bosmans blieb in der Heimat, hatte jedoch Berufsverbot. Die Stücke der Österreicher, die Humm auswählte, entstanden allerdings noch in der Heimat, die von Bosmans nach dem Krieg. Zemlinsky, der 1942 verbittert in New York starb, und Zeisl, der sich dort als Lehrer durchschlagen musste, blieben in ihren Liedern der deutsch-romantischen Tradition verhaftet. Und auch Schönberg, Schüler und später Schwager von Zemlinsky, orientierte sich am Anfang seiner Karriere – die er als Einziger in der Fremde fortsetzen konnte – an diesem Stil, wie in den hochdramatisch übersteigerten zwei Gesängen op. 1. Äneas Humm singt die fast opernhaften Szenen stimmgewaltig, er scheut weder Pathos noch expressive, bis an vokale Grenzen gehende Höhenausbrüche. Doch er verfügt auch über Pianokultur, wie in Zemlinskys Empfängnis. Besonders eindringlich gerät der vierteilige französische Zyklus von Henriëtte Bosmans, den sie 1949 als Reaktion auf den Tod der Mutter komponierte. Humm wechselt zwischen Aufschrei und Tonlosigkeit, darunter setzt seine Klavierpartnerin Renate Rohlfing wuchtige Akkorde. Sie ist mehr als eine einfühlsame Begleiterin. Mit ihrem differenzierten wie pointierten Anschlag sorgt sie im Dialog mit dem Sänger für eigene Akzente.

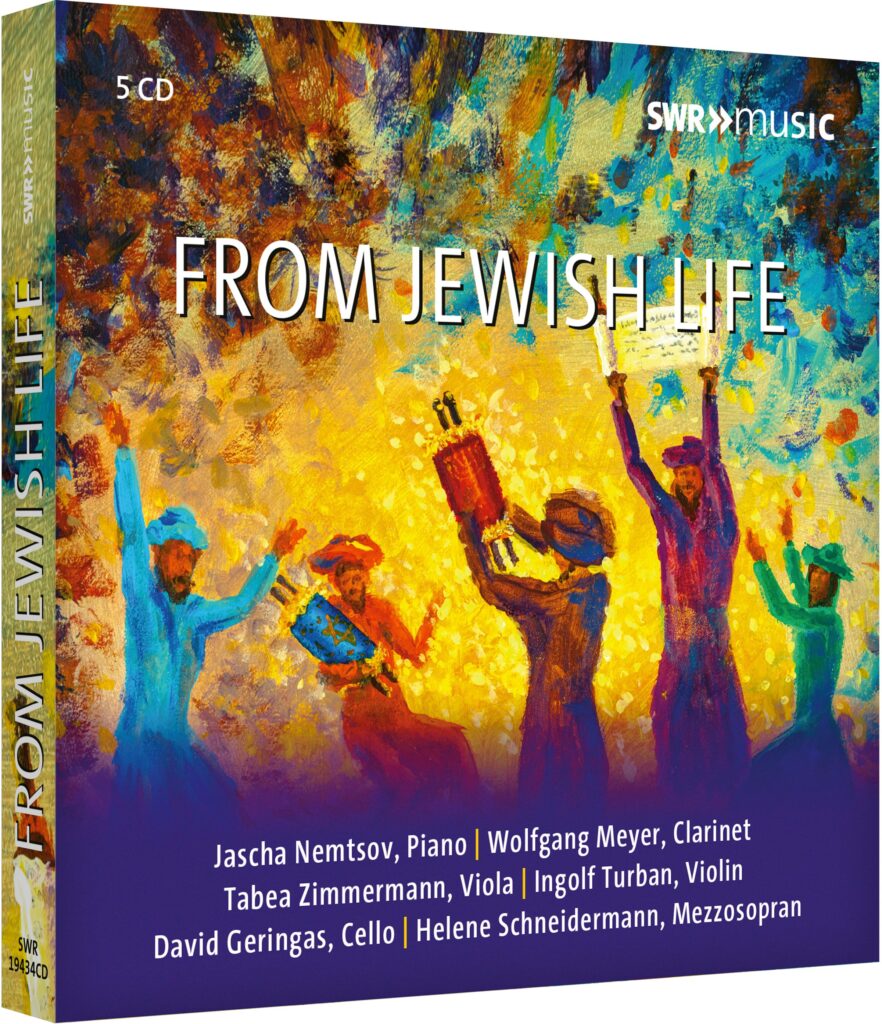

From Jewish Life

SWRmusic, SWR19434; EAN: 747313943487 (5 CDs)

Die späte Rehabilitation jüdischer Komponisten, die durch den Nationalsozialismus in Vergessenheit gerieten, gilt vorwiegend für jene aus dem westlichen Europa. Vom Schicksal ihrer Kollegen aus Russland und der frühen Sowjetunion und deren Wirken ist hingegen weit weniger bekannt. Dies zu ändern ist ein Anliegen des Pianisten und Musikwissenschaftlers Jascha Nemtsov. Seit vielen Jahren forscht er zu dem Thema, speziell zur „Neuen Jüdischen Schule“. Diese Vereinigung von russischen Komponisten kreierte Anfang des 20. Jahrhunderts eine nationale Kunstmusik, die auf traditioneller Musik basierte und Elemente aus jiddischer Folklore und synagogaler Liturgie integrierte. Daraus resultierte 1908 die Gründung der St. Petersburger Gesellschaft für Jüdische Volksmusik. Als Stalin an die Macht kam, wurde sie aufgelöst, manche Mitglieder emigrierten wegen antisemitischer Ressentiments, andere passten sich an. Ein Resultat von Nemtsovs Recherchen ist die schon vor längerem erschienene, wärmstens zu empfehlende fünfteilige Box From Jewish Life. Sie bietet einen breit gefächerten Querschnitt durch die Musik der Bewegung und erinnert an ihre Protagonisten. Nur drei Beispiel: die Totenlieder für Klavier und Bratsche von Alexander Veprik, der als Nationalist im Gulag inhaftiert war; die Hebräische Melodie für Violine und Klavier von Joseph Achron, eines der wenigen ins Repertoire eingegangenen Stücke. Achron emigrierte in die USA, konnte dort aber nicht Fuß fassen. Schönberg nannte ihn „einen der am meisten unterschätzten modernen Komponisten“; die Jüdischen Tänze für Klavier von Alexander Krein, der sich dem Stalin-Regime andiente. Nemtsov hat sich für die Einspielungen mit Spitzenkräften zusammengetan: der Geiger Ingolf Turban, die Bratschistin Tabea Zimmermann, der Klarinettist Wolfgang Meyer und die Mezzosopranistin Helene Schneiderman nehmen sich den Kammermusiken mit ihrer ganzen Kompetenz und Hingabe an.

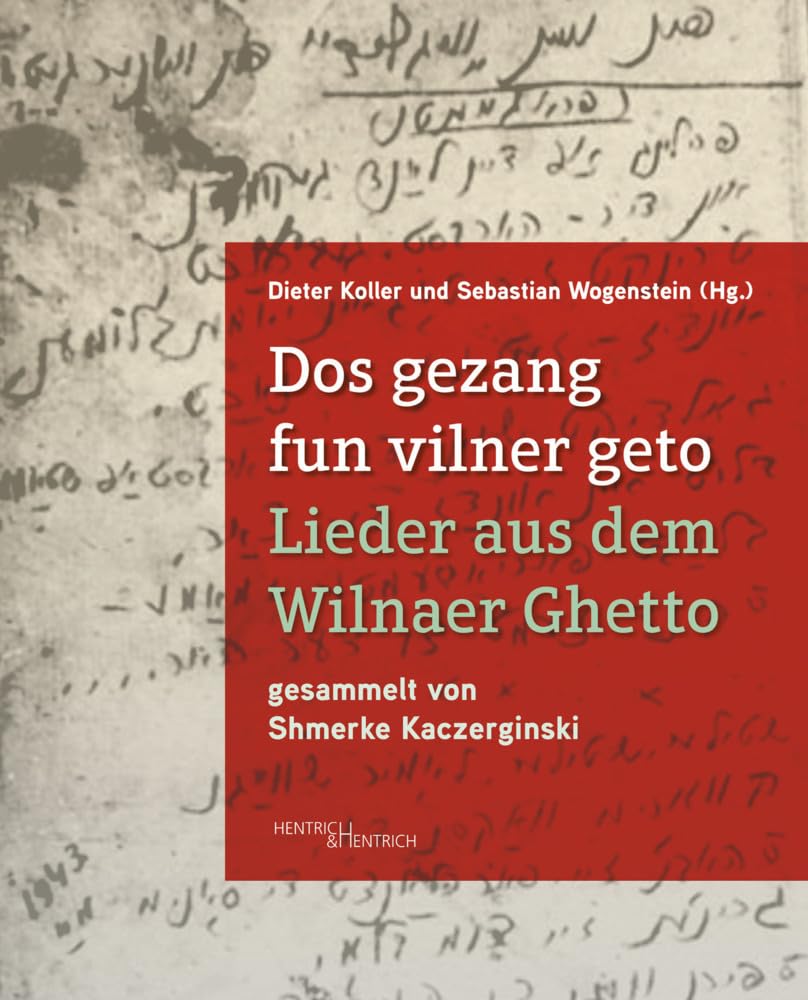

Dieter Koller, Sebastian Wogenstein: Dos gezang fun vilner geto

Hentrich & Hentrich, ISBN 978-3-95565-664-5

Um jüdische Musik, doch in einem ganz anderen Zusammenhang, geht es auch in dem herausragenden Band Dos gezang fun vilner geto mit Liedern aus dem Wilnaer Ghetto. Er basiert auf Sammlungen des Schriftstellers Shmerke Kaczerginski, der dort eine Zeitlang lebte und zur Stärkung der Bewohner musische Veranstaltungen organisierte. 1943 konnte er fliehen, schloss sich Partisanen an und bemühte sich nach dem Krieg um die Rettung jüdischer Kulturgüter. 1947 veröffentlichte er ein erstes Lieder-Konvolut in Paris, ein zweites folgte 1948 in New York. Nun ist Dos gezang fun vilner geto im Hentrich & Hentrich Verlag veröffentlicht worden, von den Herausgebern Dieter Koller und Sebastian Wogenstein mustergültig ediert und vom jiddischen Original ins Deutsche übertragen. Die Gesänge zu populären Melodien beschreiben die brutalen Zustände und den Alltag im Ghetto. Wie das folgende kurze Wiegenlied von Leah Rudnicki, einer Widerstandskämpferin, die in Treblinka ermordet wurde. Es beginnt so: „Vögel schlummern in den Zweigen, schlaf mein liebes Kind… An der Wiege, deinem Bettchen, sitz ich Fremde und sing: Lju-lju, lju-lju, lju.“ Die Musik ist schlicht, der Text erschütternd. Denn die Fremde sitzt dort anstelle der Eltern, die ermordet wurden. Aufrüttelnd gibt sich dagegen der als Hymne der Partisanen berühmt gewordene Marsch Zog nit keyn mol („Sage niemals, dies sei nun dein letzter Gang….wir sind da!“). Der Verfasser Hirsh Glik kam selbst bei Gefechten mit deutschen Soldaten um.

Alle Lieder sind mit Noten abgedruckt, die Texte in zwei Sprachen und zusätzlich noch in hebräischer Schrift. Zu fast jedem Stück gibt es Erklärungen, einen QR-Code und Links zu historischen und aktuellen Einspielungen. Den musikalischen Teil ergänzen Fotos, Illustrationen und Biographien. Eine von ihnen erinnert an die Partisanin Rikle Glezer. Sie schrieb über Massenerschießungen das Gedicht Ponar und nach ihrer Einwanderung nach Israel einen Bericht über ihre Flucht aus einem Deportationszug, dem sie den Titel Ich springe vom Zug gab. Beide Schilderungen stehen am Ende dieses ergreifenden und einzigartigen künstlerischen Dokuments. Es leistet einen wichtigen Beitrag im Gedenken an Opfer der Shoah. Ihre Lieder aus dem Ghetto machen sie sichtbar.

[Karin Coper, Dezember 2025]