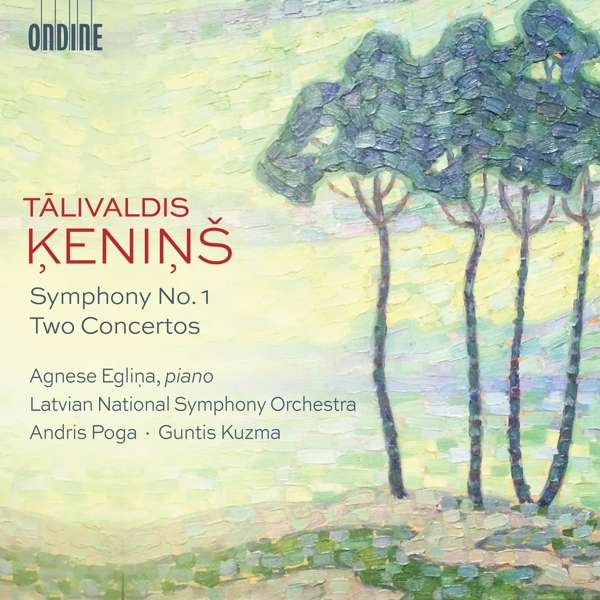

Ondine, ODE 1350-2; EAN: 0 761195 135020

Unter der Leitung von Guntis Kuzma und Andris Poga stellt das Lettische Nationale Symphonieorchester drei Orchesterwerke von Tālivaldis Ķeniņš vor und verdeutlicht dessen Begabung als Symphoniker wie als Komponist konzertanter Musik. Als Solisten sind zu hören: Agnese Egliņa (Klavier), Tommaso Pratola (Flöte), Mārtiņš Circenis (Klarinette) und Edgars Saksons (Schlagzeug)

Als der 1919 in Liepāja geborene Tālivaldis Ķeniņš 2008 in Toronto starb, wo er seit 1951 gelebt hatte, verlor das Musikleben Kanadas einen seiner namhaftesten Komponisten. Er hatte mehr als drei Jahrzehnte an der University of Toronto gelehrt, war als Preisrichter bei Wettbewerben gefragt; zahlreiche seiner Kompositionen entstanden als Auftragswerke und wurden an prominenter Stelle uraufgeführt; der Rundfunk sendete regelmäßig seine Musik und produzierte mehrere Portraits über ihn. Nicht zuletzt verdeutlicht die Tatsache, dass bereits zu seinen Lebzeiten in einem Vorort von Ottawa eine Straße nach ihm benannt wurde, welches Ansehen Tālivaldis Ķeniņš in Kanada genoss. Die geistige Verbindung zu seiner Heimat Lettland, die er 1944 vor dem Einmarsch der Roten Armee fluchtartig verlassen hatte und erst 1989 wiedersah, hielt er dabei über all die Jahre aufrecht. Zahlreiche Letten waren infolge des Zweiten Weltkriegs nach Nordamerika ausgewandert. Innerhalb des eigenständigen Kulturlebens, das sie sich dort aufbauten, nahm Ķeniņš einen herausragenden Platz ein, wie sich auch anhand der Uraufführungen der drei Werke zeigte, die auf der vorliegenden CD des Lettischen Nationalen Symphonieorchesters zu hören sind: Die Symphonie Nr. 1 erklang zum ersten Mal 1960 während des Indianapolis Latvian Song Festival; das Concerto da Camera Nr. 1 wurde 1981, das Konzert für Klavier, Streichorchester und Schlagzeug 1990 im Rahmen des Latvian Song Festival in Toronto aus der Taufe gehoben.

Ķeniņš war in erster Linie Instrumentalkomponist und hinterließ zahlreiche Orchester- und Kammermusikwerke, wobei es zu den charakteristischen Merkmalen seines Schaffens gehört, dass sich die beiden Werkgruppen zuweilen sehr stark einander annähern, und sich in manchen Fällen ein Stück nicht eindeutig einer von beiden zuordnen lässt. So gibt es von seiner Hand Kammermusik für große, gemischte Ensembles ebenso wie Kompositionen für Kammerorchester in unterschiedlichen Besetzungen. Angesichts des schier unerschöpflichen Ideenreichtums hinsichtlich der Gegenüberstellung unterschiedlicher Klangfarben, der dieses Schaffen prägt, verwundert es nicht, dass Ķeniņš seiner Ausbildung in Frankreich große Bedeutung beimaß. Die Einflüsse des Musiklebens von Paris, wo er nach Kriegsende bei Tony Aubin, Simone Plé-Caussade und Olivier Messiaen studiert hatte, schlagen sich allerdings auf sehr subtile Art in seinen Werken nieder und sind kaum offen zu hören. Ķeniņš selbst beschrieb diesen Umstand 1949 in einem Interview dergestalt, dass durch die Interaktion mit französischen Methoden das nationale Element in der Kunst ausländischer Komponisten auf neue Grundlagen gestellt, zu neuem Recht gelangen und eine neue Affirmation seiner Existenz gewinnen würde.

Auf französische Einflüsse lässt sich gewiss die knappe Form und wohlproportionierte Strukturierung seiner Werke zurückführen – alle drei hier eingespielten Stücke sind nur rund 20 Minuten lang. Im Gegensatz zu Meistern des raffinierten Mischklangs wie Messiaen bevorzugt Ķeniņš als Instrumentator jedoch reine Farben, was vor allem damit zusammenhängt, dass sein Denken wesentlich von Polyphonie und vom konzertanten Prinzip bestimmt ist. Die Instrumentation dient ihm zur Verdeutlichung des Zusammenwirkens seiner von vielfältigen modalen Wendungen geprägten Einzelstimmen, das regelmäßig zu herben Dissonanzen führt; Kontraste im Tonsatz hebt er gern hervor, indem er das Material auf gegeneinander abgesetzte, klanglich homogene Instrumentengruppen verteilt.

Das Concerto da Camera Nr. 1 verdeutlicht beispielhaft die Neigung des Komponisten, Orchester- und Kammermusik fließend ineinander übergehen zu lassen. Den Klangkörper unterteilt er in drei Sektionen: ein Klavier, zwei Holzbläser (Flöte und Klarinette) und ein Streichorchester (an dessen Statt auch ein solistisch besetztes Streichquintett verwendet werden darf). Diesem kleinen Ensemble gewinnt Ķeniņš mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten ab, wozu er gelegentlich auch solistische Streicher aus dem Orchester herauslöst. Schon zu Beginn des Werkes wird klar, dass sich die musikalische Handlung oft auf mehreren Ebenen gleichzeitig abspielen wird: Über einer Pizzicato-Basslinie der tiefen Streicher beginnen die beiden Holzbläser mit in sich kreisenden melodischen Figuren, die sich bald imitatorisch verdichten, während das Klavier aus der Tiefe aufsteigende Arpeggien spielt. Alle beteiligten Musiker müssen hier gut aufeinander hören können, immer bereit sein, die Führung zu übernehmen, wie auch begleitend in den Hintergrund zu treten oder zusammen mit anderen in gleicher Stärke zu musizieren. Diese Aufgaben werden von Tommaso Pratola an der Flöte und Mārtiņš Circenis an der Klarinette trefflich gelöst. Agnese Egliņa, die als Pianistin das am deutlichsten aus dem Gesamtklangbild hervorstechende Instrument spielt, gebührt besonderes Lob für die kontrollierte Gestaltung ihrer Partie; sie weiß genau, dass das Werk kein „Klavierkonzert“ ist. Im Konzert für Klavier, Streichorchester und Schlagzeug kann Agnese Egliņa dann wirklich Solistin sein. Ihr zur Seite steht Edgars Saksons, der virtuos eine große Anzahl an Schlaginstrumenten, von der Ratsche bis zur Glocke, zum Einsatz bringt, welche sich, nach den treffenden Worten der Kritikerin Tamara Bernstein, wie ein Schatten an die Spur des Klaviers heften und als dessen Alter Ego fungieren. Wie das Kammerkonzert, so ist auch dieses Werk dreisätzig, mit einem zwischen lebhaften und ruhigeren Abschnitten wechselnden Satz zu Beginn, einem langsamen Mittelsatz (im Concerto da camera ein Fugato, im Klavier-Schlagzeug-Konzert eine Passacaglia) und einem rabiaten, irrwitzig agilen Finale. Dirigent Guntis Kuzma behält in beiden Konzerten einen klaren Überblick über das abwechslungsreiche Geschehen und versteht es, sowohl die kontrapunktische Kunst des Komponisten erlebbar zu machen, als auch die Instrumente in ihren unterschiedlichen Funktionen ausgewogen aufeinander abzustimmen.

Zur der Aufnahme der Symphonie Nr. 1 (Ķeniņš schrieb insgesamt acht) tritt Andris Poga an die Spitze des Orchesters, das nun in größerer Besetzung spielt als im Falle der Konzerte. Während Ķeniņš in diesen Stücken vor allem mit kurzen Motiven arbeitet, die er kaleidoskopisch verändert, breiten sich in der Symphonie längere Melodien aus. Der Kopfsatz verläuft in mäßiger Bewegung als Sonaten- und Variationselemente verknüpfende, monothematische Bogenform; der langsame Satz wird ganz beherrscht von einer elegischen Melodie, die im Fagott anhebt und anschließend von verschiedenen anderen Instrumenten fortgesponnen wird. Im Finale kontrastieren ein robuster Haupt- und ein kantabler Nebengedanke scharf zueinander. Die Durchführung, die als Fuge gestaltet ist, zeigt einmal mehr die kontrapunktischen Fähigkeiten Ķeniņšs. Andris Poga ist dieser Musik ein fähiger Sachwalter. Sein Sinn für die Ausgestaltung melodischer Entwicklungen lässt ihn an jedem Punkt des Verlaufs die Orientierung behalten, sodass die Spannung auch über Tempowechsel hinweg ohne Einbußen erhalten bleibt. Die verschiedenen Orchestergruppen bringt er in ausgewogene Verhältnisse zueinander. Die Struktur des Tonsatzes und das Zusammenwirken der Instrumente lassen sich durchweg gut nachvollziehen.

Die Produktion wird abgerundet durch einen (nur auf Englisch abgedruckten) Einführungstext von Orests Silabriedis, der ein lebensvolles Portrait des Künstlers und Menschen Tālivaldis Ķeniņš zeichnet. Weitere Ķeniņš gewidmete CDs auf diesem Niveau sind durchaus erwünscht.

Norbert Florian Schuck [Dezember 2020]