Lawo, LW 1066 & 1081; EAN: 7 090020 180694 & 7 090020 180939

Das gesamte Kammermusikwerk des norwegischen Komponisten Ketil Hvoslef wird derzeit für Lawo eingespielt. Die ersten beiden CDs sind mittlerweile erschienen, auf ihnen sind zu hören: Erkejubel, Duo Due, Frammenti Di Roma (I-XI), Scheherazade Forteller Videre, Canis Lagopus, Duodu, Ludium for 7 flutes, Oktett für Flöten, Dano Tiore, Duo for accordions, Quartetto Percussivo.

Obgleich unbestreitbar einer der substanziellsten und eigenständigsten Komponisten unserer Zeit, ist der Name Ketil Hvoslef bisher fast nie in Konzerten oder Einspielungen außerhalb seines Heimatlandes zu hören. Der Norweger wurde 1939 als Sohn des großen Symphonikers Harald Sæverud (bekannt u.a. durch Kjempeviseslåtter oder seine neue Schauspielmusik zu Ibsens Peer Gynt, durch neun Symphonien, seine Instrumentalkonzerte oder brillanten Miniaturen für Klavier) geboren, nutzt als Künstler seit seinem 40. Lebensjahr den Nachnamen seiner Mutter, um nicht mit dem berühmten Vater verwechselt zu werden. Nicht eine einzige Symphonie komponierte Hvoslef bisher, dafür eine große Auswahl an verschiedenartigsten Instrumentalkonzerten (zum Teil für spannende Besetzung wie Violine und Pop-Band oder Flöte, Gitarre und Streicher) und noch weit mehr Kammermusik für die abenteuerlichsten Konstellationen. Diese soll nun für Lawo komplett erscheinen, die ersten beiden CDs sind bereits auf dem Markt.

Der Stil von Ketil Hvoslef ist unverkennbar sein eigener, er gehört keiner Schule an und auch von der Musik seines Vaters setzt er sich klar ab. Die Musik Hvoslefs zeichnet sich aus durch improvisatorisch freie Formen, die stets grenzenlose Inspiration versprühen und dabei trotz aller Freiheit bezwingend stringent sind, immer eine fesselnde Klangmagie entfalten, die schlichtes Material mit scharfen Dissonanzen und rhythmischen Finessen zu unerhörtem Zusammenwirken verbindet, sowie durch eine rücksichtslose Obsessivität, die restlos ausgereizt wird, ohne je ihre Spannung und ihren Zauber zu verlieren oder gar ins Monotone, Redundante umzuschlagen. Dabei hat jedes Stück seinen unverwechselbar persönlichen Charakter, nicht zuletzt indem Hvoslef nur selten die gleiche Instrumentation in zwei Stücken verwendet, und er kann mit absolut jeder nur erdenklichen Besetzung spielerisch umgehen, ohne an Gewandtheit einzubüßen oder nur ein einziges Mal banal zu werden.

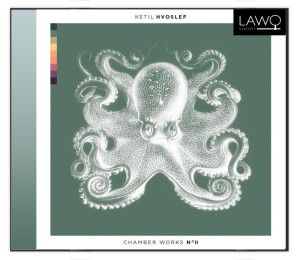

Vier Duette finden sich auf den beiden CDs, darunter die beiden hinreißenden Streicherduette Duodu (Geige und Bratsche), welches eines seiner meistaufgeführten Werke ist und dessen Name sich von „du og du!“ (soviel wie „Oh mein Gott!“) ableitet, und Duo Due (zweites Duo) für Geige und Cello. Obwohl die Werke so unterschiedlichen Charakter haben, weisen sie doch beide die oben genannten Charakteristika auf und halten die Spannung von der ersten bis zur letzten Sekunde, ohne jemals abzufallen. Neben einem Duo für Akkordeons gibt es auch ein Duo für Geige und Harfe mit dem Titel Scheherazade forteller videre (Scheherazade weitererzählt), ein besonders interessantes Werk, das dort anknüpft, wo Rimsky-Korsakovs Scheherazade aufhört, und mit orientalischem Flair eine geradezu orchestrale Wirkung entfaltet, dabei immer wieder um kleine Motive kreisend, um die herum sich neue Geschichten entspinnen. Sehr bemerkenswert ist das Flöten-Oktett, welches (wie das Cover zeigt) ein achtbeiniges Wesen – wie einen Octopus – darstellt. Es ist faszinierend, welche Klänge der Besetzung für acht Flöten entlockt werden können, die einen dichten, beinahe an Ligeti gemahnenden Ton bis hin zur fast elektronisch wirkenden Clusterbildung erzeugen können, und wie sich die Flöten tatsächlich zu einem großen Lebewesen einen, das sich fühlend und windend vorwärts bewegt. Nicht weniger ein Highlight zeitgenössischer Kammermusik ist Dano Tiore für Sopran, Violine, Viola, Cello und Cembalo. Anstelle eines sinnigen Textes trägt die Sopranistin Fantasiewörter vor, die lediglich dem Ausdruck der Musik dienen und deren Wirkung intensivieren sollen – eine Rechnung, die frappant aufgeht. Schnelle rezitativische Passagen und geheimnisvolle Kantilenen wechseln sich ab, dem entsprechend stehen klangvolle Streichtrio-Passagen oder trockene Cembalo-Flächen als Begleitung zur Verfügung, die kontrastieren, aber auch sich mischen können. Jedes Werk – auch die hier nicht besonders gewürdigten – besitzt jedenfalls eine vollkommen eigene Persönlichkeit und gibt eine weitere Facette des unbändig kreativen Geists Hvoslefs preis.

Alle Musiker einzeln zu loben würde jeden Rahmen sprengen, so gern ich es tatsächlich machen würde. Doch agieren kurzum alle auf allerhöchstem Niveau und es gibt absolut nichts auszusetzen. Die Werke sind auf kongeniale Weise dargeboten – alles wurde unter Anwesenheit des Komponisten geprobt und eingespielt. Durchgehend ist die Essenz erfasst, die unmöglichsten Schwierigkeiten sind spielerisch gemeistert und alles befindet sich im kontinuierlichen Fluss, der die improvisatorische Leichtigkeit der Form trägt. Die Musiker wirken als Gemeinschaft zusammen und sind in jeder Besetzung in makelloser Synchronizität, in gemeinsamem musikalischen Atem aufeinander eingespielt. Die Musiker sind: Gary Peterson, Britt Pernille Lindvik, John-Arild Suther, Kjell Erik Husom, Einar Røttingen, Alexander Ulriksen, Ricardo Odriozola, John Ehde, Steinar Hannevold, Christian Stene, Per Hannevold, Marija Kadovič, Măra Šmiukše, Ilze Klava, Peter Palotai, Moa Bromander, Sofya Dudaeva, Cecilia Lind, Rebecca Lambrecht, Ingrid Søfteland Neset, Knut Magnus Bøen, Juana Gundersen, Gro Sandvik, Hilde Haraldsen Sveen, Jostein Stalheim, Kai Andre Hansen, Torleif Torgersen, Peter Kates und Manuel Hofstätter.

Die beiden vorliegenden CDs gehören zu den besten Kammermusikeinspielungen der letzten Jahre, sowohl von der künstlerischer Qualität her als auch hinsichtlich der Inspiration und handwerklichen Vollendung der Werke. Gespannt erwarten wir nun sieben weitere CDs!

[Oliver Fraenzke, November 2016]