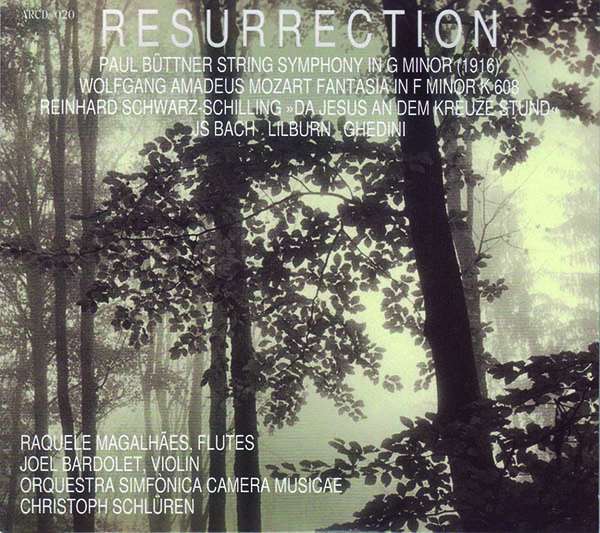

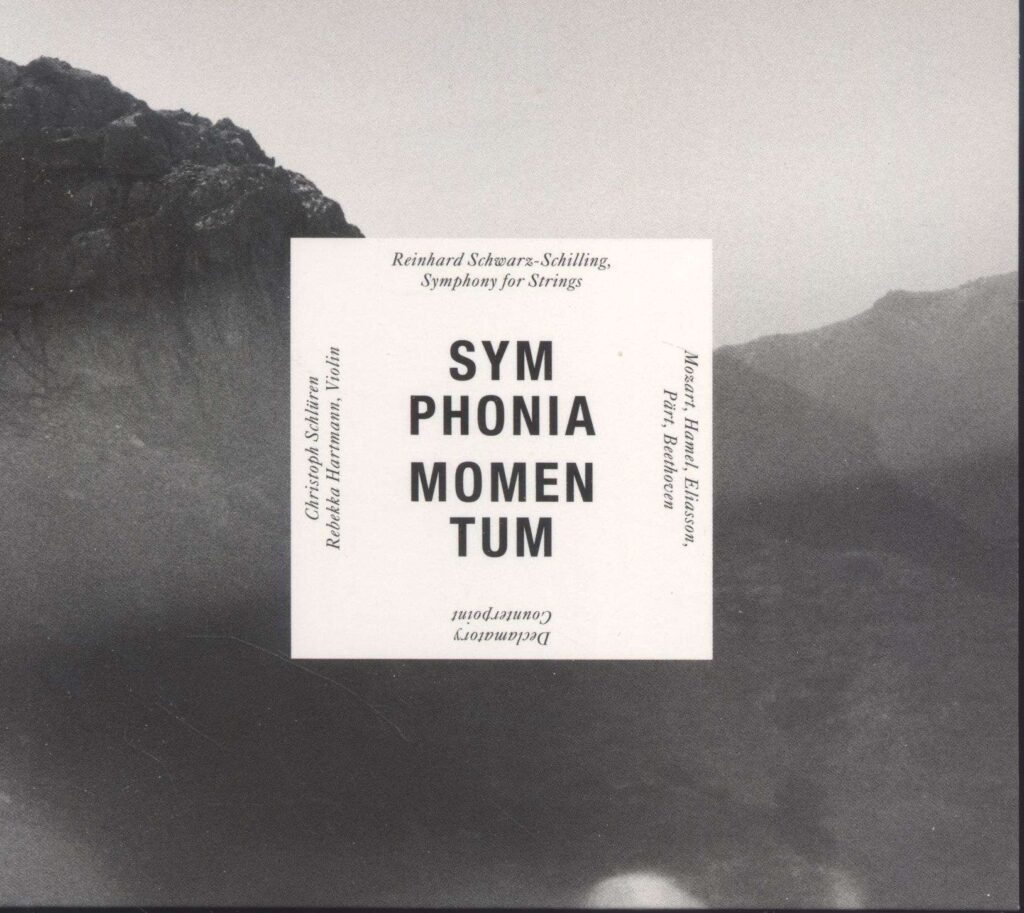

Ein reichhaltiges Programm aus bekannten wie unbekannten Werken und eine die kompositorischen Feinheiten der Musik tief ausleuchtende, hingebungsvolle Umsetzung zeichnen die beiden Alben aus, mit denen der Dirigent Christoph Schlüren bislang in Erscheinung getreten ist. Nach Symphonia Momentum/Declamatory Counterpoint (2010) und Die Kunst der Fuge (2020) veröffentlicht Aldilà Records nun drei weitere Alben Schlürens, die zwischen 2019 und 2022 aufgenommen wurden: Resurrection (Johann Sebastian Bach, Reinhard Schwarz-Schilling, Wolfgang Amadeus Mozart, Giorgio Federico Ghedini, Douglas Lilburn, Paul Büttner), Quintessence (Felix Mendelssohn Bartholdy, Reinhard Schwarz-Schilling, Anton Bruckner) und Zodiac (Arvo Pärt, Alessandro Marcello, Martin Scherber). Im Zuge dieser Projekte wurde am 1. Dezember 2019 in Barcelona die 1955 vollendete Dritte Symphonie von Martin Scherber erstmals öffentlich gespielt. The New Listener sprach mit Christoph Schlüren über seine neuen CDs und ihre Hintergründe. Das Interview führte Norbert Florian Schuck.

TNL: An Ihren drei neuen CDs fällt auf, dass sie alle ein Motto haben: Quintessence, Resurrection, Zodiac. Die jeweiligen Programme sind alle musikgeschichtlich und zum Teil auch geographisch weit gespannt. Welche Gedanken leiten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Programme?

CS: Solches Vorgehen liegt natürlich fernab der klassischen Tonträgertradition. Normalerweise wünschen die Händler, dass sie die Tonträger gut in ihren Regalen einsortieren können, und deswegen ist es ihnen recht, wenn die CD nur einem einzelnen Komponisten gewidmet ist, oder wenn sie sich auf ein bestimmtes Genre konzentriert. So kenne ich es natürlich auch von früher. Als Jugendlicher hatte ich Platten mit Tartini oder Vivaldi oder Bach oder Mussorgskij, und es gab Mischungen: italienische Violinkonzerte oder Klaviermusik der Romantik, und so weiter. Ich habe mich dann auch in einem bestimmten Alter sehr für Musik interessiert, die außerhalb des klassischen Bereichs liegt, für Fusion und Progressive Rock, wie man das heute nennt, und da fand ich diese Idee des Konzeptalbums großartig. Das heißt, dass man im ursprünglichen Sinn des Worts „komponieren“ etwas schafft, in dem Sinne, dass es als eine zusammenhängende Sache zusammengestellt ist. Und diese Idee, dass man ein Album vielleicht wie eine Reise konzipiert, mit der Grundidee, dass man von Anfang bis Ende zuhört und eine Gesamtdramaturgie verfolgt, die dann auch das Wiederhören zu einem sinnvollen Akt macht, diese Idee hat mich von Anfang an, schon beim allerersten Album, geleitet, und ebenso bei der Zusammenstellung der Konzertprogramme. Es sollen Bezüge entstehen, es soll Kontraste geben, die die unterschiedlichen Charaktere umso deutlicher hervortreten lassen, und das Ganze soll einen Weg zurücklegen, der auch als Weg interessant ist und nicht nur eine Folge von nacheinander gespielten Stücken darstellt. Es ist ja nie so gedacht gewesen, dass man etwa alle späten Klavierstücke von Brahms hintereinander spielt, oder alle vier Symphonien von Schumann. Natürlich kann man das tun, mich hat es aber mehr interessiert, aus dem Wechselspiel der unterschiedlichen Welten etwas Neues zu schaffen.

Es handelt sich übrigens eigentlich nicht um ein ‚Motto‘, sondern um eine nachträgliche Verbalisierung dessen, was auf der Suche nach den passenden musikalischen Elementen letzten Endes das Ganze am treffendsten umschreibt – so wie Debussy seine Préludes benannte, nachdem er sie komponiert hatte. Da sind dann plötzlich die „Hügel von Anacapri“ daraus geworden, aber sie sind das ja nicht von vornherein gewesen. Genauso bei Schumann, ähnlich bei vielen weiteren großen Komponisten.

Die Titel sind nicht als Programm gedacht. Ich habe einen Namen gesucht, nachdem wir die Stücke in dieses Wechselverhältnis zueinander gebracht hatten. Und der Name ist auf verschiedene Weise entstanden. Am Ende beschreibt er gar nicht das Programm. „Resurrection“ bezieht sich ganz primär auf Paul Büttner, dessen „Auferstehung“ – und so kann man es nur sagen – im deutschsprachigen Raum überfällig ist. In anderen Ländern handelt es sich gar nicht um eine „Resurrection“, sondern überhaupt um die Erweckung dieser Musik, die dort erst entdeckt werden muss. Büttner ist ja ein absoluter Spezialfall. Die beiden Hochs seiner Bekanntheit fielen jeweils in eine Zeit, in der Deutschland isoliert war: Zuerst die große Karriere während des Ersten Weltkriegs, die mit dem Ende des Krieges abbrach, da dann die ganze neue Strömung hoch kam – für viele Komponisten war damals ihre erfolgreiche Zeit zu Ende –; und zum anderen eine Karriere postum in der DDR, vor allen Dingen angeregt durch die intensive Tätigkeit seiner Witwe, aber auch weil die DDR den Komponisten als Repräsentanten haben wollte, obwohl er gar nichts mit der DDR zu tun hatte. In Deutschland ist also „Resurrection“ zutreffend, ansonsten ist Büttner überhaupt erst eine „Discovery“.

Der Titel des Albums Quintessence bezieht sich ganz einfach auf die real vorhandene Fünfstimmigkeit der Stücke, wie sie bei Mendelssohn und bei Bruckner auch maximal ausgenutzt wird. Bei Schwarz-Schilling ist es eher eine Verschmelzung der Stimmen, nicht so viel Kontrapunkt, obwohl er ja ein großer Kontrapunktiker ist. Dafür ist er in der Resurrection mit Da Jesus an dem Kreuze stund dabei. Natürlich hat dieses Stück auch eine Konnotation zur Auferstehung, was auch zur Wahl des Titels dieser CD beigetragen hat. Aber man darf das nicht intellektuell zu ernst nehmen, dann gerät man in die Irre.

Der Titel des dritten Albums Zodiac bezieht sich auf das Hauptwerk, die Dritte Symphonie von Martin Scherber. Wir haben dieses Werk uraufgeführt, aber zweiteingespielt. Bei der ersten Einspielung ist das Programm hinter dieser Musik gar nicht gesehen worden und am Produzenten, am Dirigenten, an allen Mitwirkenden vorbeigegangen. So bezieht sich der Titel auch darauf, dass wir es überhaupt erst als „Zodiak“, als Tierkreis, herausgebracht haben – vorher war es scheinbar nichts weiter als eine einsätzige Symphonie ohne bewusste Untergliederung.

Ja, so erklären sich die die Titel. Als „Mottos“ würde ich sie nicht bezeichnen. Meine Vorliebe zu solchen Titeln hat mit meiner Vergangenheit zu tun, mit einer sehr starken Neigung zu King Crimson, Univers Zero und ähnlichen Gruppen. Es ist ein ganz toller Zug dieser nichtklassischen Musik, die natürlich fürs Album konzipiert ist und nicht fürs Notenheft, dass die Musiker zusehen müssen, den Hörer mitzunehmen und ihn durch ein Programm hindurchzuführen. Sie müssen eine Idee von Anfang bis Ende entwickeln. Den Hörer bloß mit Repertoire zu versorgen, reicht nicht. Das Programm wird als eine schöpferische Aufgabe angesehen, gewissermaßen als lebendiger Zusammenhang, der als solcher von Anfang bis Ende gehört wird.

Nahezu alle Ihre Aufnahmen sind Konzertmitschnitte: Was unterscheidet einen Konzertmitschnitt von einer Studioaufnahme?

„Nahezu alle“ ist eigentlich übertrieben. Beim Scherber haben wir die Studioaufnahme zusammen mit dem Konzertmitschnitt auf zwei CDs herausgebracht. Der Unterschied besteht darin, dass die Studioaufnahme am Tag nach dem Konzert gemacht wurde. Die einzelnen 12 Teile dieser Zodiak-Symphonie wurden alle zweimal durchgespielt und dann an einigen Stellen eine minimale Nachkorrektur vorgenommen. Das ist, was andere „Studio Live“ nennen, was aber meines Erachtens eine gute Art ist, Studioaufnahmen zu machen: eben nicht Stückchen für Stückchen durch das Stück zu pflügen sondern, nachdem man das Stück durchgespielt und eine klare Vorstellung davon entwickelt hat, die Studioaufnahme in möglichst langen Zusammenhängen zu erstellen. Ich will nicht, dass wir Aufnahmen machen, wie das normalerweise üblich ist: Bei Produktionen von unbekanntem Repertoire kommt man meist ins Studio, hat vielleicht eine Probe hinter sich und nimmt dann einfach auf, Stück für Stück, bis man durch ist. Wir wollen, dass jeder versteht, was er da spielt. Wir proben wie für ein Konzert, dann spielen wir ein Konzert, wo alles im Zusammenhang erlebt werden kann, und danach gehen wir ins Studio und machen aufgrund der Erfahrung dieses Konzerts die Aufnahme als musikalisch zusammenhängende Sache, und eben nicht als etwas Stück für Stück aneinander Gereihtes. Wir haben einmal erfahren, wie sich das Ende auf den Anfang bezieht – oder wie auch immer man das ausdrücken kann – und dabei die gesamte Dynamik dieser Form erfahren. Danach nehmen wir auf. So sollten alle diese Aufnahmen sein.

Eine solche Aufnahme kostet viel mehr Geld als eine Studioaufnahme, bei der man sich einfach für zwei oder drei, maximal vier Tage hinsetzt und von Anfang bis Ende in kleinen Abschnitten aufnimmt, bis es eben notenmäßig stimmt. Hier aber ist ein ganz anderer Prozess angestoßen – und natürlich führt er auch zu einem ganz anderen Resultat, das viel mehr in die Tiefe gehen kann, das viel mehr aus dem verstehenden Musizieren heraus entstanden ist. „Verstehend“ meine ich nicht im Sinne von „intellektuellem“ Verstehen, sondern als ein begreifendes, erkennendes Musizieren, aus dem heraus etwas Organisches entsteht. Das ist natürlich etwas ganz anderes als wenn wir beim Aufnehmen Stückchen für Stückchen aneinander reihen würden. Das eine ist rein materialistisch gesprochen in Ordnung, das andere ist eine Sache, angesichts derer man sagen muss: Ja, Kunst ist nicht nur ein Materialanhäufungsprozess, sondern auch ein Prozess der geistigen Durchdringung eines erlebten Ganzen. Das dann in idealstmöglicher Weise zu dokumentieren, ist die Idee. Und das kostet uns dann eben eine Woche an Proben, zumal, wenn es sich um ein komplexes Programm handelt. Dazu suchen wir natürlich auch Menschen – und haben sie auch zum Teil gefunden –, die sagen: Ich möchte das mittragen, ich möchte das unterstützen, das ist mir ein Anliegen, dass Aufnahmen in dieser nicht nur materialmäßigen sondern tatsächlich im tiefen Sinne musikalischen Qualität erscheinen können. Ein Livemitschnitt ist freilich ideal, weil er tatsächlich eine Konzertsituation dokumentiert, aber wenn wir wirklich verstanden haben, was wir musizieren, dann ist für den Hörer der Unterschied zwischen einer Studio-Live-Aufnahme und einem Livemitschnitt gar nicht mehr wahrzunehmen.

Geht man die Liste der von Ihnen bislang aufgenommenen Kompositionen durch, so stößt man öfter auf die Namen bestimmter Komponisten. Sie scheinen sich wie ein roter Faden durch Ihre Alben zu ziehen. Da ist zum Beispiel Johann Sebastian Bach, vor allem aber Reinhard Schwarz-Schilling. Was verbindet Sie mit diesem Komponisten?

Zunächst verbindet Schwarz-Schilling viel mit Bach und der Bezug stellt sich sehr leicht her. Das allererste Werk, das wir damals aufgenommen haben, das Streichquartett als Symphonie für Streicher, bezieht sich mit seiner Fugentechnik, mit seiner im Sinne des 20. Jahrhunderts sehr archaischen Polyphoniebehandlung sehr stark auf Bach. Auch Schwarz-Schillings Da Jesus an dem Kreuze stund ist ein Bach-nahes Stück, auch wenn es viel modaler ist. Reinhard Schwarz-Schilling hat Bach geliebt. Ich selber bin durch eine frühe Aufnahme Sergiu Celibidaches auf Schwarz-Schilling gestoßen. Ich habe 16 Jahre bei Celibidache studiert, und es hat mich nicht nur wahnsinnig interessiert, wer seine Lehrer waren – dadurch stieß ich auf die Musik von Heinz Tiessen, was dann die Begegnung mit den Werken des anderen großen Tiessen-Schülers Eduard Erdmann, wie auch dieser ganzen Expressionistengeneration der 1920er Jahre nach sich zog –, sondern auch das Repertoire, das er dirigiert hat. Und da kam mir irgendwann eine Aufnahme aus der Zeit der sowjetischen Blockade von West-Berlin in die Hände, auf der er die Berliner Philharmoniker in der Uraufführung von Reinhard Schwarz-Schillings Introduktion und Fuge für Streichorchester leitet. Dieses Werk ist nichts anderes als ein Streichorchester-Arrangement des ersten Satzes des Streichquartetts von 1932, und Celibidaches Aufführung ist unglaublich spannungsgeladen und intensiv. Man hört in diesem Mitschnitt aus dem Titania Palast im Hintergrund merkwürdige tiefe Abwärtsglissandi: die landenden Rosinenbomber, die die Stadt Berlin versorgen. Dieses großartige Dokument hat mich fasziniert, sodass ich mir die Partitur des Werkes besorgte – das heißt nicht das Streichquartett, sondern tatsächlich die Introduktion und Fuge, die es als gesonderte Partitur gibt. Als ich aber das Streichquartett kennenlernte, sah ich, dass es drei Sätze hat: zwei ganze Sätze mehr! Dann habe ich Christian Schwarz-Schilling, den Sohn des Komponisten, kennengelernt, und wir haben uns gemeinsam ein Konzertprogramm zum 100. Geburtstag seines Vaters überlegt. Damals dirigierte Konrad von Abel. Christian Schwarz-Schilling hat das Ganze auf großzügigste Weise gefördert und bezahlt. Meinen Vorschlag, nicht allein Werke Schwarz-Schillings aufzuführen – Introduktion und Fuge sowie der Mittelsatz aus der Sinfonia Diatonica – , sondern den Kreis zu erweitern und den Komponisten in einen Kontext zu stellen, befürwortete Christian Schwarz-Schilling sofort. Wir nahmen deshalb noch Heinrich Kaminski, Reinhard Schwarz-Schillings Lehrer, ins Programm, sowie den anderen großen Kaminski-Schüler Heinz Schubert. Dessen Werk Vom Unendlichen, eine Zarathustra-Vertonung für Sopran und drei Streichquintette (mit der ausgezeichneten Solistin Susanne Winter), gab uns den Titel für das Konzertprogramm. Das Hauptwerk war Kaminskis Werk für Streichorchester, eine Bearbeitung von Kaminskis Streichquintett, die Reinhard Schwarz-Schilling während seiner Studienzeit 1928 als Gesellenstück unter Aufsicht des Lehrers gesetzt hatte.

Damit gingen die Musiker dann auf Tournee. Es hat einige sehr enthusiastische Besprechungen gegeben. Ich erinnere mich an Volker Tarnow in der Welt, der vor allem die Wiederentdeckung von Kaminski gepriesen hat. Auf mich hat dieses Erlebnis auf mancherlei Weise anregend gewirkt. Als ich dann zu Christian Schwarz-Schillings 80. Geburtstag im Jahr 2010 ein eigenes Konzert plante, dachte ich mir: jetzt mache ich das, was Reinhard Schwarz-Schilling mit dem Werk Kaminskis getan hat, und arrangierte den zweiten und dritten Satz von Schwarz-Schillings Streichquartett für Streichorchester, sodass sie, zusammen mit Introduktion und Fuge als erstem Satz, als Symphonie für Streichorchester gespielt werden konnten. Auch bei diesem Konzertprogramm hat Christian Schwarz-Schilling wieder alles finanziell getragen. Das Programm enthielt neben Bachs kleiner Fuge in g-Moll (eigentlich für Orgel) auch die Cavatina aus Beethovens Quartett op. 130 und den Kopfsatz aus Mozarts Dissonanzen-Quartett – es wundert mich, dass bislang keiner auf die Idee gekommen war, diese Werke mit Streichorchester aufzuführen –, außerdem das Bach’sche E-Dur-Violinkonzert mit Rebekka Hartmann, Arvo Pärts Orient und Okzident und eine Uraufführung von Peter Michael Hamel: Ulisono, eine Gedenkmusik für den verstorbenen Komponisten Ulrich Stranz. Quasi als „einkomponierte“ Zugabe gab es Anders Eliassons Violinsolo In medias. Dieses Programm hatte keinen Namen, so wählten wir einfach den Namen den Orchesters, das sich eigens dazu zusammengefunden hatte: Symphonia Momentum. Wir haben das Programm dann 2010 in einigen Konzerten gespielt, angefangen in München und Reutlingen, und in der wunderbaren Akustik der Berliner Nalepastraße auf CD aufgenommen. Die CD haben wir dann Declamatory Counterpoint genannt, nach einer spontanen Reaktion von Ivo Csampai, dem Bruder von Attila Csampai, der, als ich den Mitschnitt mit ihm angehört habe, sagte: „Das ist deklamatorisch flammender Kontrapunkt“, und damit war der Titel geboren. Dieses Album steht am Beginn einer Reihe „komponierter“ Alben. Bei Aldilà Records erschienen dann zunächst zwei Klavieralben mit Ottavia Maria Maceratini, die den gleichen Ideen folgten. Der Titel hat sich dabei immer erst im Nachhinein ergeben.

Hat Christian Schwarz-Schilling auch die Alben „Quintessence“ und „Resurrection“ unterstützt, auf denen sich Werke seines Vaters finden?

Ja, Christian Schwarz-Schilling hat auch diese beiden Alben ermöglicht. Natürlich ist wieder Musik seines Vaters dabei. Wie zuvor schon bei der Kunst der Fuge, die ich mit den Salzburg Chamber Soloists aufgenommen habe, finden sich auf Resurrection und Quintessence mehr oder weniger kurze Stücke Reinhard Schwarz-Schillings. Man muss dazu sagen, dass uns ein bisschen das orchestrale Repertoire von Schwarz-Schilling ausgegangen ist, denn inzwischen sind ja alle Orchesterwerke eingespielt worden, durch José Serebrier mit der Staatskapelle Weimar für Naxos. Christian Schwarz-Schilling war diesmal noch konkreter in die künstlerische Planung involviert als bei den vorangegangenen Projekten. Ich bin also immer mehrmals zu ihm hingefahren und habe ihm Vorschläge gemacht. Er hat Wünsche geäußert, und so sind auch seine Vorlieben sehr stark zum Tragen gekommen. Natürlich liebt er die Musik seines Vaters sehr, und die Musik von Bach ist für ihn Alpha und Omega aller Musik. Diese deutliche Betonung auf Bach hat also ganz stark damit zu tun, dass dies Christian Schwarz-Schillings Herzenswunsch war.

Bei anderen Vorhaben stünde von meiner Seite aus ein weit vielfältigeres Spektrum zur Verfügung. Zu vielen Komponisten hege ich eine ganz große Liebe: nordische, italienische, italoamerikanische, englische, slawische… Es gibt sehr viele Dinge, die ich ebenso gerne machen würde. Natürlich gehe ich mit der Person mit, die das Projekt finanziert. Dabei entsteht dann eine Symbiose unserer musikalischen Vorlieben, wie z. B. bei dem Quintessence-Programm: Christian Schwarz-Schilling wollte eine Streichersymphonie von Mendelssohn, mein großer Wunsch war Bruckner, und Reinhard Schwarz-Schilling sollte ebenfalls dabei sein. Bemerkenswert ist, wie sich am Ende alles so unglaublich organisch zusammengefunden hat: Mendelssohn ist praktisch der einzige Komponist, der im Original Streichersymphonien in Quintettbesetzung mit doppelten Bratschen geschrieben hat. Das Streichquintett im Orchester ergibt sich sonst ja immer aufgrund einer individuell geführten Kontrabassstimme, aber diese Besetzung mit zwei Geigen, zwei Bratschen und Violoncello (wo man letzterer dann den Kontrabass colla parte hinzufügt) existiert in der Streicherorchestermusik gar nicht. Mendelssohn ist mit einigen seiner frühen Streichersymphonien die absolute Ausnahme. Dass dann ausgerechnet die letzte dieser Symphonien – die eigentlich keine ist, sondern einfach ein aus Introduktion und Fuge bestehender symphonischer Satz – auch fünfstimmig ist, und von der Länge her genau zum Bruckner passt, ist wirklich ein tiefgründiger Zufall im schönsten Sinne. Es ist uns zugefallen.

Interessanterweise passen die Stücke ja auch harmonisch gut zueinander…

In der Tat! Ich habe nach dem richtigen Schwarz-Schilling-Stück gesucht, das sich gut zwischen Mendelssohn und Bruckner einfügt. Und da stieß ich auf dieses Chorwerk, das nicht nur von der Länge her wunderbar dazwischen passt, sondern auch als spirituelles Zentrum der CD erlebt werden kann. Weil es zu alledem noch die Modulation vom Mendelssohn zum Bruckner beschreibt, ist das Programm damit wirklich durchkomponiert! Das Wunderbare ist ja, dass dadurch die ganze Zusammenarbeit eine Krönung erfahren und uns eine Quintessenz an Erfahrung beschert hat: Christian Schwarz-Schillings Wunsch ist durch das Stück seines Vaters am Ende mit meinem verschmolzen, alles hat gestimmt. Natürlich könnte man jetzt sagen: Der Komponist Schwarz-Schilling kommt dabei zu kurz, der Bruckner ist so lang und der Schwarz-Schilling dauert lediglich 4 Minuten. Gewiss, aber er steht im Zentrum als das Herz dieser ganzen Angelegenheit! Und auf diese Weise wird das Stück vielleicht mehr Verbreitung erfahren als wenn es auf einer Schwarz-Schilling allein gewidmeten CD aufgenommen worden wäre.

Auf „Resurrection“ findet sich mit „Da Jesus an dem Kreuze stund“ ein etwas längeres Werk Schwarz-Schillings. Es ist sehr komplex kanonisch durchgeführt, sodass es eine Herausforderung war, die Musik als wirklich durchsichtige Faktur zu gestalten. Am Ende ist es uns gelungen, aber es hat wirklich Arbeit gekostet! Die Musiker haben wunderbar mitgemacht, und so ist eine sehr schöne Aufführung herausgekommen.

Und bei Resurrection?

Mein Vorschlag, das Streichquartett von Paul Büttner einzuspielen, hat Christian Schwarz-Schilling sehr gefallen. Er hat mich gebeten, Bach hinzuzunehmen, und dann haben wir uns gemeinsam noch auf diese fantastische Fantasie in f-Moll von Mozart geeinigt. So ist auch hier wieder ein gemeinsames Programm entstanden, das dann natürlich in die richtige Abfolge gebracht werden musste. Zwischen den Mozart und den Büttner, die beide Schwergewichte sind ist, tritt dann Raquele Magelhães mit ihrem unglaublich schönen Flötenspiel. Wir hören den dritten Satz aus den drei Solostücken von Giorgio Federico Ghedini und (in einem Arrangement von Lucian Beschiu) eine Canzona aus einer Musik zu Hamlet von Douglas Lilburn, dem großen Neuseeländer, ein Stück von absoluter Einfachheit – einfach wie ein Beatles-Song, einfacher geht es nicht. Das bildet den Entspannungspol zwischen diesen großen Blöcken. Ein Programm nur aus dichtestem Kontrapunkt kann man natürlich auch machen, aber es ist doch sehr gut, wenn sich für ein paar Minuten das Ohr erholen und dann umso besser wieder in eine dicht gearbeitete Faktur einsteigen kann.

Auf zwei Ihrer neuen CDs ist das jeweils umfangreichste Werk eine Streichersymphonie, die aber ursprünglich ein Streichquartett bzw. -quintett ist: zum einen Bruckners Quintett, zum anderen Büttners Quartett. Worin liegt der Reiz der Aufführung eines Kammermusikwerkes in orchestraler Besetzung?

Der ist nicht immer gegeben! Manche Kammermusikwerke werden gerne orchestral aufgeführt, wobei ich meine, dass es sich um keine glücklichen Entscheidungen handelt. Ich finde Beethovens Quartetto serioso für Streichorchester problematisch, das Verdi-Quartett mehr als problematisch. Auch ein Brahms-Quintett ist schwierig. – Vor den Büttner- und Bruckner-Aufführungen hatten wir ja bereits das Streichquartett von Schwarz-Schilling orchestral gespielt, und Die Kunst der Fuge ist auch kein genuines Streichorchesterwerk…

Die Kunst der Fuge ist übrigens ein gutes Beispiel. Es begann damit, dass ich von einer alten Aufnahme Celibidaches aus Neapel sehr fasziniert war: einem Ricercar und einer Toccata aus den Fiori Musicali von Frescobaldi. Das wurde in der Kritik fälschlicherweise als Bearbeitung bezeichnet. Das ist keine Bearbeitung, sondern eine für vierstimmiges Ensemble ausgesetzte Komposition für Orgel! Frescobaldi hat nämlich genau dasselbe getan wie Bach – der seinen Frescobaldi im Notenschrank stehen hatte – ein Jahrhundert später: Die Fiori Musicali sind ein Orgelwerk, das in partiture a quattro, also in vierstimmig ausgesetzter Fassung, gedruckt wurde. Jetzt kann man sagen: „Das ist ja klar, damit die Organisten einfach besser die Stimmführung verfolgen können.“ Ja, aber die Organisten können die Stimmführung auch weitgehend verfolgen, wenn die Musik nicht in vier Notensystem ausgesetzt ist.

Man streitet sich, ob Die Kunst der Fuge für Cembalo oder für Orgel geschrieben ist. Ich glaube, dieser Streit ist absurd! Das Cembalo kann hier nur als Notbehelf dienen, weil die kurze Dauer, die der Cembaloton hält, für diese langen Themen völlig ungeeignet ist. Das Klavier ist schon besser geeignet, noch mehr aber die Orgel. Die Orgel kann aber nicht wirklich phrasieren, sie kann also dynamisch im Moment nichts hervorheben. Das geht nur agogisch, und das ist schwierig in solcher Musik, die so streng kontrapunktisch ist. Man muss äußerst feinsinnig agieren, und dann bleibt es immer noch schwierig. Also ist die Alternative, wie schon bei Frescobaldi, im Grunde vorgesehen: Natürlich konnte man das damals schon mit einem Ensemble zu vier Stimmen spielen. Und man hat die Musik auch sicherlich so gespielt. Selbstverständlich kann man das auch mit Bach machen, und deswegen ist das keine Bearbeitung, sondern nur der umgekehrte Vorgang zu einer Tabulatur. Man hat damals große Werke für Chor in Lautentabulatur gesetzt, damit man sie auch alleine für sich spielen konnte. Genauso kann man ein Werk, das für die Orgel geschrieben ist, individuell verteilt in vierstimmigem Satz spielen. Da gibt es keine Tabus! Nicht umsonst sagt man, Die Kunst der Fuge ist Musik für ein unbestimmtes Instrumentarium. Ich würde sagen: Sie ist ein Orgelwerk, das aber von einem vierstimmigen Ensemble jeglicher Art gespielt werden kann. Auch dazu gibt es Auseinandersetzungen. Man sagt, der Klang sollte möglichst trennscharf sein, man sollte auf möglichst verschiedenen Instrumenten spielen, damit die Polyphonie herauskommt. Das ist ein Irrtum! Die Vokalpolyphonie braucht auch nicht völlig verschieden gebaute Typen von Sängern. Es reichen vier Stimmen gleicher Art. Das funktioniert wunderbar, und deswegen ist es natürlich auch im Instrumentalsatz so, dass die Polyphonie am besten herauskommt, wenn der Klang von möglichst gleichartigen oder ähnlichen Instrumenten erzeugt wird. Die Polyphonie wird durch die Phrasierung hervorgehoben und nicht durch die Klangfarbe. Wenn zu viele verschiedenartig klingende Stimmen spielen, bewirkt das eine Dissoziierung des Eindrucks, wobei man natürlich das Einzelne heraushören kann – aber es geht ja darum, dass das Einzelne im Dienst eines Gesamten steht. Das heißt, dass es sowohl Transparenz als auch Verschmelzung gibt.

Und jetzt kommen wir zurück zu den Streichorchester-Fassungen. Vom Streichorchester gespielt kann das Symphonische in der Anlage, das heißt die großen Kontraste, die machtvollen Entfaltungen, aber auch das Lyrische, in seinen Extremen eine Verstärkung erfahren. Es gibt bestimmte Werke, die für Streichquartett oder -quintett geschrieben sind und im Streichorchester besser wirken. Zwei extreme Beispiele haben wir bei Beethoven, nämlich die Cavatina aus dem Quartett op. 130 und die Große Fuge op. 133 – ursprünglich Sätze desselben Werkes. Die Cavatina kann im Streichorchester noch viel elegischer werden als im Quartett, da man in der Gruppe viel leiser spielen kann und der Ton trotzdem nicht abreißt. Man kann sozusagen alles noch mehr nach innen gewandt musizieren. Die Große Fuge lässt sich in ihren machtvollen Entfaltungen, in ihrem über das Quartett-Potenzial eigentlich hinausgehenden Anspruch natürlich im Streichorchester besser verwirklichen. Ein typisches Beispiel, in dem das Streichorchester besser funktioniert, ist das Adagio von Barber. Das kann man in einem Streichquartett wunderschön machen, aber im Streichorchester trägt der Klang noch ganz anders, bekommt das Werk eine ganz andere Dimension. Es gibt noch manche anregenden Fälle, in denen das auffällt: Kaminski hat sein Streichquintett von Schwarz-Schilling als Werk für Streichorchester setzen lassen. Wenn das wirklich gut aufgeführt wird, besitzt es noch eine ganz andere Spannweite als das ursprüngliche Quintett!

So ging es mir dann mit Schwarz-Schillings Quartett. Der Komponist hat selbst den ersten Satz für Streichorchester gesetzt. Warum hat er das gemacht? Weil die Kontraste viel größer werden, das Symphonische mehr zum Tragen kommt. Also haben wir das auf alle drei Sätze des Quartetts erweitert. Das hat wunderbar funktioniert, das Werk ist symphonischer geworden. Die gleiche Idee liegt dem Bruckner-Arrangement zugrunde. Bei Büttner ist es ein bisschen schwieriger. Auch dieses Werk ist sehr symphonisch konzipiert. Jetzt gibt es Komponisten, die etwas liefern, das sich leicht übertragen lässt – das ist bei Beethoven zum Teil der Fall, das ist bei Bruckner der Fall, das ist auch bei Schwarz-Schilling der Fall. Bei ihnen ist es sehr klar, wo man, als einzigen Unterschied in der Instrumentation, den Kontrabass mit dem Cello mitspielen lässt und wo er schweigt. Ihn durchweg mitspielen zu lassen, wirkt nivellierend, das wäre eine willkürliche Monochromisierung.

Bei Bruckner sind die Stellen, an denen man den Kontrabass hinzunehmen kann, von den übrigen wunderbar klar zu unterscheiden. Auch bei Kaminski, bei Schwarz-Schilling geht das sehr gut, bei Brahms hingegen ist es ein großes Problem, weil sich dort das Cello immer wieder zwischen Stellen, an denen eine Kontrabassverstärkung passend wäre, und solchen, die das nicht vertragen, hin und her bewegt. Es gibt keine klaren Trennlinien, also muss man wahnsinnig vorsichtig verfahren, wo man den Kontrabass einsteigen und wo man ihn aussteigen lässt, ohne dass sich der Moment bemerken lässt, in dem das passiert. Diese Trennung soll hier, der Musik angemessen, nicht unterstrichen werden, sondern undeutlich verlaufen. Der Hörer soll nicht merken, wo der Kontrabass dazu kommt und wo er wieder aussteigt, weil die Linie beständig fortgeführt wird. Und das ist auch bei Büttner oft der Fall. Es ist schon eine delikate Aufgabe, an den richtigen Stellen den Kontrabass hinzuzunehmen und wieder wegzulassen. Natürlich gibt es auch Stellen, die eindeutig sind, doch es gibt eben viele Stellen, an denen er sich einschleicht und wieder hinausschleicht. Dieses Werk gewinnt dadurch, vor allem im Kopfsatz und im Finale, aber auch im Scherzo, eine sehr symphonische Dimension, die es als Quartett nicht hat. In dem langsamen Intermezzo-Satz vor dem Finale und in dem ins Finale eingeschobenen Doppelkanon-Fugato ist die chorische Besetzung gleichfalls ein großer Gewinn. Der einzige Satz, der sie nicht bräuchte, ist der zweite Satz, der eine Art romantische Palestrina-Polyphonie darstellt. Folgerichtig haben wir diesen Satz ohne Kontrabass aufgeführt, was auch im Ganzen einen sehr feinen Kontrast erzeugt hat.

Was sind allgemein Ihre Aufgaben als Dirigent?

Zu meinen Aufgaben als Dirigent verweise ich auf das französische Orchester Les Dissonances. Seit es dieses Orchester gibt, das so unglaubliche Aufnahmen ins Netz gestellt hat wie die zweite Daphnis-und-Cloé-Suite von Ravel und die Suite aus dem Wunderbaren Mandarin von Bartók, kann man sehen, dass es in einem Orchester, wenn wirklich alle wollen und alle immer dabei sind, keinen Dirigenten braucht. Er ist eigentlich nicht nötig, wenn es im Orchester jemanden gibt, der das Ganze zusammenhält – in diesem Fall David Grimal vom ersten Konzertmeisterpult aus.

Für die Koordination in dem Sinne, wie es traditionell notwendig war, braucht es den Dirigenten nicht mehr, wenn das Orchester bereit ist, das von selbst zu leisten. Die Orchester sind heute gut genug individuell besetzt. Für diese Polizistenrolle – Einsätze geben, koordinieren und so weiter – braucht es den Dirigenten heute nur noch in beschränkter Weise. Früher war das anders, damals hat man ihn in der Regel gebraucht, als die Orchester von der individuellen Qualität der Spieler her nicht auf diesem Niveau waren, wie das heute allgemein gegeben ist. Jeder Dirigent sollte sich heute Les Dissonances anschauen, um zu wissen, wozu man ihn nicht braucht.

Die Rolle eines Dirigenten hat sich verändert: Von einem dominierenden Mitspieler hin zu einem Trainer, der, wie im Fußball, das Spiel von der Seite noch befeuern kann, im Übrigen aber bereits dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft von selbst spielen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich auch sonst vieles verändert hat. Hand in Hand mit diesen Veränderungen geht, dass das Dirigieren nicht mehr so autoritär in dem Sinne funktioniert, wie es bisher war. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wirklich gute Resultate auf Dauer zu erzielen sind, indem man als Dirigent diktatorisch durchgreift. Stattdessen sollte es so sein, dass die Musiker selbst als tatsächlich im besten Sinne aktiv Mitwirkende dabei sind. Insofern stelle ich mir vor, mit dem Orchester so zu arbeiten, dass das Orchester die Musik von selbst realisiert und man als Dirigent am Ende so überflüssig wie möglich ist, eigentlich nur noch eingreift, wenn es unbedingt sein muss. Dadurch, dass man selbst nicht mit dem Spiel eines Instruments okkupiert ist und man dort steht, wo man alle gut hören kann, hat man natürlich genau diese Freiheit und diesen Überblick, den der einzelne Musiker, der mitwirkt, durch Position und Tätigkeit bedingt gar nicht in dem ausgeglichenen Maße haben kann.

Sie haben jetzt mit dem Album Zodiac Ihr erstes Orchesteralbum vorgelegt, nachdem Sie bislang nur Aufnahmen mit Streichorchester gemacht hatten. Wie unterscheiden sich, aus Sicht des Dirigenten, Streichorchester und großes Orchester in ihren Anforderungen als Klangkörper?

Ja, ich habe zum ersten Mal überhaupt ein großes Orchester dirigiert, als wir Scherbers Dritte Symphonie uraufgeführt haben. Das war natürlich eine riskante Entscheidung, gleich an die Aufnahme eines so komplexen Werkes zu gehen. Aber das Orchestra Simfònica Camera Musicae war phänomenal, ein bisschen wie Les Dissonances: Jeder wollte; es gab den Tropfen Zitrone nicht, der die Milch zum Kippen gebracht hätte. Niemand hat das Kollektiv gestört, und das Orchester war unglaublich selbstsicher, wach und empfänglich zugleich. Das Stück stellt ganz spezifische Anforderungen. Scherber verlangt vor allen Dingen ein ganz weit disponiertes Gestalten, extrem weittragende Steigerungen, ohne zu frühes Verausgaben. Alles ist in großen Strecken gedacht. Das Orchester hat wunderbar mitgewirkt.

Ein gutes Streichorchester ist schwieriger zu bekommen als ein gutes Orchester. Das hat auch damit zu tun, dass das Orchester bereits die konkreten Klangfarben bereitstellt, die vom Komponisten durch die Instrumentation vorgeschrieben sind. Im Streichorchester, wenn es nicht eine langweilige und monochrome Angelegenheit sein soll – womöglich noch ganz massiv von der Oberstimme dominiert und vielleicht noch vom Bass, mit Mittelstimmen, die irgendwo dazwischen herumschwimmen –, da muss man beim Arbeiten die Farben überhaupt erst herstellen. Die Instrumentation erfolgt also erst durch die Arbeit mit dem Streichorchester: Dass etwas klingt wie Trompeten, etwas anderes wie Posaunen, wie eine Flöte und so weiter, alles das kann erst im Probenprozess geschaffen werden, und dann kann ein wunderbarer, vielfältiger Streichorchesterklang herauskommen.

Die Arbeit mit dem Streichorchester wird auch dadurch erschwert, dass, weil die Farben der anderen Instrumente wegfallen, die Intonation für die ersten Geigen viel heikler wird. Bei einer so homogenen Besetzung ist insgesamt viel mehr klangliche Verschmelzung gefragt. Das große Orchester ist nicht so homogen besetzt, so fällt es auch nicht so auf, wenn das Verhältnis zwischen den Instrumenten im Einzelnen nicht so homogen ist. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein gutes Orchester, wenn man die Bläser weglässt, auch ein gutes Streichorchester ist – es sei denn der Dirigent hat mit diesem Orchester schon daran gearbeitet, dass die Streicher sich allein als homogener Klangkörper erfahren können.

Ein Laie mag übrigens den Eindruck haben, dass in einem guten Streichorchester fast ausschließlich die ersten Geigen gelegentlich dazu neigen, unsauber zu spielen. Das ist natürlich nicht richtig. Tatsächlich verhält es sich so, dass, wenn die Bassregion total sauber intoniert, jede kleine Unsauberkeit in den darüber liegenden Registern sofort auffällt. Die Lage ist sofort ganz anders, wenn der Bass nicht wirklich sauber ist, z. B. wenn man mit zwei Kontrabässen besetzt, was die Sache immer intonationsmäßig besonders anfällig macht — es ist ja nichts so schwer zu intonieren wie zwei Sänger oder zwei Instrumente, die unisono zusammen singen, dann sind die Schwebungen durch die minimalen Tondifferenzen, die auf jeden Fall immer da sind, am meisten verstärkt. Sobald ein dritter dazu kommt, gleicht sich das schon wieder ein bisschen aus, und wenn es eine größere Gruppe ist, dann fällt es nicht mehr so auf, wenn etwas darin ein bisschen abweicht. Außerdem: nirgends ist so schwer sauber zu spielen wie im Bassregister, und wenn wir jetzt zwei Kontrabässe haben, die nicht für sich alleine spielen, sondern in einem Orchester, dann ist es gar nicht immer so einfach, dass die beiden hören, ob sie wirklich miteinander komplett im Einklang sind. Tatsächlich kann man dann unsaubere höhere Register dank eines unsauberen Basses einigermaßen kaschieren – dann ist alles relativ unrein, und innerhalb dessen ist es tendenziell unklar, wer mehr oder weniger dazu beiträgt. Auf wackligem Fundament lässt sich kein solides Gebäude errichten. Folglich brauche ich einen einzigen Kontrabass, oder drei oder mehr, dann kann ich erreichen – wenn Kontrabass und Cello sehr sauber zusammen spielen – dass sich ein richtig sauberer Grund bildet, wodurch dann das, was drüber liegt, total deutlich durchhörbar wird. Sobald hingegen die Intonation in der Tiefe nicht mehr ganz sauber ist, ist das, wie wenn wir einen See haben, wo das Wasser in Bewegung gesetzt wird: man kann nicht mehr klar auf den Grund blicken, es ist nicht mehr deutlich.

Um zu den ersten Geigen zurück zu kommen: Wenn es aber ganz sauber ist, ist es wie ein stilles Wasser, wo man bis zum Grund schauen kann, und entsprechend hört man jede kleine Abweichung nach oben, und am meisten fällt eben auf, was ganz oben ist: Das hört jeder sofort! Was dazwischen liegt, ist viel schwerer zu unterscheiden und präsentiert sich dem Ohr undeutlicher. Im Vergleich mit Bratschen oder zweiten Geigen werden die ersten Geigen daher meist unverhältnismäßig höher geschätzt oder unnachsichtiger getadelt.

Von Ihrer praktischen Tätigkeit als Musiker zeugen nicht nur die CDs, auf denen Sie dirigieren, sondern auch Kammermusikalben, die Sie als Produzent betreut haben. Auf dem YouTube-Kanal von Aldilà Records sieht man Sie mit einem Kammerensemble, in dem Fall dem Trio Monsterrat, proben. Verdeutlicht das diesen fließenden Übergang vom Dirigenten zum musikalischen Trainer?

Ja, und man kann natürlich mit einem Streichtrio, das selbstständig spielt, noch ganz anders arbeiten – auch gestisch – als mit einem Orchester. Im Kammerensemble sind die Musiker bereits mit ihrer Stimme innerlich verbunden, und sie sind als Trio schon da. Da kann man sozusagen sehr frei gestikulierend Dinge einbringen, die bei der Arbeit mit einem Orchester nicht funktionieren würden. Im Orchester herrscht immer noch eine Mentalität, dass der Dirigent mir als Musiker beständig zeigen soll, wie es geht. Ich wünsche mir weniger von dieser Mentalität – ein waches Aufnehmen der Impulse, die vom Dirigenten kommen, ist natürlich gut, aber die Musiker sollten selbstständiger sein!

Die Streichtrio-CD German Counterpoint ist die einzige, an der ich in der Weise mitgewirkt habe, wie es in den Videos zu sehen ist. Eigentlich wollten wir damals auch wieder ein Streichorchester-Projekt realisieren, aber dann kamen die Corona-Maßnahmen dazwischen. In dieser Situation konnten wir, auch gegenüber Christian Schwarz-Schilling, der auch hier wieder unser Sponsor war, das Risiko nicht eingehen, ein Streichorchester zu organisieren – was wäre gewesen, wenn das Ganze hätte abgesagt werden müssen, aber die zugesicherten Honorare trotzdem fällig gewesen wären! So haben wir uns dann entschlossen, mit drei hervorragenden katalanischen Musikern ein Kammermusikalbum einzuspielen.

Das Programm war horrend schwer, vor allem wegen der Kammersonate Heinz Schuberts, die überhaupt alle Grenzen dessen überschreitet, was man vom Streichtrio an Komplexität gewohnt ist – ein unglaubliches Stück, in seiner kontrapunktischen Kunst ein absoluter Gipfel der Streichtrioliteratur! Ich hoffe sehr, dass wir auf Dauer mit dieser Aufnahme dazu beitragen, dass dieser Komponist, der ein absolutes Genie war und in diesem Werk auch wirklich ein überragendes Meisterwerk hinterlassen hat, angemessen geschätzt wird. Das späte Schwarz-Schilling-Trio ist von einer unglaublich feinen, verinnerlichten Haltung. Interessanterweise haben die Musiker über den zweiten Satz dieses Werkes gesagt: „Das ähnelt sehr unserer katalanischen Musik!“ Sie haben das Stück wie ein Heimspiel empfunden. Paul Büttners Trio besteht aus sieben kurzen Sätzen. Eigentlich sollte dieses Werk ein absolutes Repertoirestück sein. Es ist nämlich nicht so schwer wie der Heinz Schubert, den ja die allerwenigsten überhaupt so gut spielen könnten, dass die Polyphonie richtig herauskommt. In dem Stück geht es wirklich über Stock und Stein, „halsbrecherisch“ ist das richtige Wort. Das kann man von Büttners Werk nicht sagen. Es ist aber durchaus virtuos und effektvoll und, wie gesagt, als Repertoirestück für jedes Streichtrioensemble geeignet.

Im Grunde ist German Counterpoint eine „Schrittmacherplatte“ fürs ganze Repertoire. Alle drei Werke sind wunderbar gespielt. Ich war dabei für das Strukturelle zuständig. Das ist ja keine Sache, die in sich existiert, sondern die verwirklicht werden muss. Auch habe ich dem Ganzen den Rahmen gegeben, aber die wirkliche Leistung kommt von den drei Musikern, die allesamt ganz wunderbar gespielt haben – auch die Position, die manchmal ein bisschen schwächer belichtet ist, die Bratsche, ist hier ganz wunderbar besetzt. Alles ist hier außergewöhnlich schön realisiert, sodass ich sagen muss: dieses Album ist mindestens so stark und wesentlich wie die Orchesteralben.

Kommen wir zum Hauptwerk der Zodiac-CD, zu Martin Scherbers Dritter Symphonie! Scherber ist zum einen ein sehr an der Tradition, vor allem an Bruckner, orientierter Komponist, zum anderen aber schreibt er Musik in Formen, die historisch keinerlei Vorbilder haben. Sie haben die Symphonie 2019 in Barcelona uraufgeführt, doch wurde sie vor vielen Jahren schon einmal eingespielt, sodass Ihre Aufnahme bereits die zweite ist. Was ist das Besondere an Scherbers Musik und wie kam es zu dieser Zweit-Aufnahme?

Der Fall Martin Scherber ist sehr speziell – er stand zum einen unter sehr unglücklichen, zum andern aber auch unter sehr glücklichen Vorzeichen. Scherber wurde 1907 in Nürnberg geboren, hat dann in München an der Akademie für Tonkunst bei Gustav Geierhaas studiert, einem Vertreter der deutschen kontrapunktischen Tradition, bei dem auch einige andere wichtige Leute studiert haben. Es spricht sehr für Geierhaas – auch er ein Komponist, um den wir uns gerne kümmern würden –, dass diese Komponisten sich sehr individuell entwickelt haben. Heinrich Sutermeister beispielsweise ist ein komplett anderer Komponist als Scherber. Man kann daran sehen, dass der Lehrer diesen Schülern das exzellente Handwerk, das er selbst hatte, mitgegeben, sie aber stilistisch nicht auf seine Bahn gezwungen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, und das macht einen guten Lehrer aus. Auch Heinz Tiessen und Boris Blacher sind solche ausgezeichneten Lehrer gewesen, die ihren Schülern ebendiese Freiheit gelassen haben. Als ich einmal mit Günter Bialas, der genau derselbe Jahrgang ist wie Scherber, ein Interview gemacht habe, sagte auch er mir, dass es ihm ein zentrales Anliegen ist, dass jeder Student sich auf seiner ganz eigenen intuitiven Fährte entwickeln kann. Nach seinem Studium hat Scherber ein Engagement in Aussig angenommen, dem heutigen Ústí nad Labem in Tschechien, und dort als Kapellmeister das Provinzleben kennengelernt: mit ganz viel Operette. Es hat ihm dann sehr schnell gegraust davor. Er hatte aber zu dieser Zeit auch schon Goethes Metamorphosenlehre und Rudolf Steiners Anthroposophie kennengelernt, die ihn immens in seiner allgemeinen Kunstanschauung, in der Weltanschauung und natürlich auch in Bezug auf sein Komponieren beeinflusst haben. Er hat dann in Aussig gekündigt. Man wollte ihn dort behalten, aber er hatte genug von diesem trivialen und, wie er es empfand, auch frivolen Musikleben. Er ging wieder zurück nach Nürnberg und hat sich mit sich selbst darauf geeinigt, jetzt von einem Privatlehrereinkommen zu leben. Durch Steiners Schriften angeregt, suchte er die Nähe zur Anthroposophischen Gesellschaft und zur Waldorfschule. Damit ging aber auch ein Problem los, das ich gleich beschreiben will. Er hat dann vor allem Lieder komponiert, aber irgendwann sein gesamtes Frühwerk vernichtet. Erst die danach entstandenen Werke betrachtete er als gültig. 1938 schrieb er seine erste Symphonie, ein einsätziges Werk zu einer Zeit, als einsätzige Symphonien noch recht neu waren. Natürlich fällt mir Heinz Tiessens Symphonie Stirb und werde! ein, und die Erste Kammersymphonie von Schönberg, die ihrerseits eine Tradition begründet hat, und Sibelius‘ Siebte! Es gibt also durchaus einige Vorläufer. Man muss freilich auch berücksichtigen, dass daneben einsätzige Werke existieren, die vielleicht nicht „Symphonie“ heißen, aber symphonisch komponiert sind, und dass es viele sogenannten Symphonien gibt, die keine Symphonien im eigentlichen Sinne sind.

Ich meine, wenn wir „das Symphonische“ als etwas wirklich Zusammenhängendes, Organisches begreifen, dann ist die Symphonie Fantastique von Berlioz zwar dem Namen nach eine Symphonie, wie auch z. B. die Strawinsky-Symphonien, diese Werke sind aber nicht sehr symphonisch konzipiert, sondern entweder Programmmusik oder eine Art Ballettmusik. Andererseits findet sich symphonische Entwicklung in vielen Konzertouvertüren und anderen Orchesterstücken. Insofern könnte man nach dem heutigen Stand auch Mendelssohns Sommernachtstraum-Ouvertüre eine Symphonie nennen. Und definitiv hätte Debussy La Mer und Bartók sein Konzert für Orchester als Symphonie bezeichnen können. Wir müssen schon verstehen, wie idiotisch es eigentlich ist, sich am bloßen Wort orientieren zu wollen! Viele große symphonische Dichtungen sind eher Symphonien, andere eben nicht. Auf jeden Fall hat Scherber zu dieser Form der einsätzigen Symphonie ganz bewusst gegriffen. Die Erste dauert eine gute halbe Stunde und ist aus einem Themenkern entwickelt. Ziemlich deutlich lassen die Abschnitte noch die traditionellen vier Sätze durchscheinen, also auch einen langsamen Mittelsatz und ein Scherzo. Diese Symphonie wurde erst nach dem Kriege in den 1950er Jahren aufgeführt. Scherber hat den Krieg als Soldat mitmachen müssen, kam dann aus der Gefangenschaft zurück, und dann hat er sich eingeschwungen auf die großen Metamorphosen-Symphonien, die er schreiben wollte. Als Vorübung erstellte er Klavierauszüge der Symphonien Nr. 3–9 von Bruckner. Er schickte sie Furtwängler zur Begutachtung, der sie ausgezeichnet fand. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre entstand zuerst Scherbers Zweite, dann seine Dritte Symphonie, auch diese beiden einsätzige Werke. Der Komponist gab an, dass die Zweite eine Stunde dauert, die Dritte etwas länger. Er hat alle drei Symphonien für zwei Klaviere transkribiert und sie zusammen mit seinem Schüler Willi Held im Wohnzimmer aufgenommen. Die Aufnahmen sind erhalten. Die Stücke dauern hier wesentlich kürzer als angegeben: die zweite eine Dreiviertelstunde, die Dritte 53 Minuten. Das liegt daran, dass sie auf Klavieren gespielt werden. Scherbers eigene Angaben beziehen sich aber auf orchestrale Aufführungen, von denen er deutlich längere Spieldauern erwartet hat. Sein Freund Fred Thürmer hat die Erste Symphonie uraufgeführt und auch mehrere Male wiederaufgeführt. Auch die Zweite Symphonie hat er als Erster dirigiert. Als die Dritte vollendet war, hatte Türmer aber nicht mehr eine solche Position inne, in der er über ein so gutes großes Orchester verfügte, das für dieses Werk notwendig gewesen wäre. So kam keine Aufführung mehr zustande, auch keine weitere der Zweiten. Scherber hat in den eineinhalb Jahrzehnten danach beinahe nichts mehr komponiert. Dann wurde er 1970 von einem betrunkenen Autofahrer über den Haufen gefahren und hat schwer verkrüppelt noch drei Jahre gelebt. Mit dem Komponieren war es endgültig vorbei. Seine Dritte Symphonie hat er nie gehört.

Aber noch zu seinen Lebzeiten wurde in Krefeld um Fred Thürmer ein Bruckner-Kreis gegründet, der sich auch der Werke Scherbers annahm. Und als er bereits durch den Unfall unheilbar gezeichnet darniederlag, überredeten ihn die Schüler, seine Symphonien, deren Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten er nicht beabsichtigt hatte, als Manuskriptpartituren zu publizieren. So sind sie alle drei zum Dürer-Jahr 1971 in schwarzen Kunstledereinbänden gedruckt und an alle möglichen Bibliotheken verschickt worden. Auf diese Weise hoffte man, auf Resonanz für die Werke zu stoßen. Es kam aber keine einzige Aufführung zustande. Immerhin waren nun die Partituren da und hatten sich einigermaßen verbreitet. Vor allem wurde die Erste Symphonie überall hingeschickt, sodass von diesem Bestand heute kein Exemplar mehr beim Bruckner-Kreis vorhanden ist.

Dann verging eine lange Zeit. Mittlerweile hatte sich eine anthroposophische Exegesetradition um Scherber entsponnen. Man muss dazu sagen, dass aus dem anthroposophischen Kreis sowohl für, als auch gegen ihn starke Impulse kamen. Allerdings haben sich führende anthroposophische Musiker ganz aggressiv gegen Scherber ausgesprochen. Das ging soweit, dass Hans Börnsen forderte, man müsse diese Musik verbieten. Scherber war zwar enttäuscht von der Haltung der Anthroposophen zu seiner Symphonik, hat aber trotzdem testamentarisch die Originalhandschriften seiner Partituren dem Goetheanum in Dornach vermacht, wo sie heute im Archiv vor sich hin schlummern. Für mich ist es ganz klar, dass die Ablehnung, auf die Scherber hier stieß, ihre Gründe auch darin hat, dass mit Scherber ein so großer Fisch in einem doch relativ kleinen Teich herumschwamm. Das wäre für die anderen Komponisten schwierig geworden, auch wollten sie moderner sein. Jürgen Schriefer und so weiter wollten lieber wie Stockhausen klingen als wie Bruckner. Das muss man einfach verstehen.

Ganz klar hört man Brucknersche Stilelemente in Scherbers Musik. Man hört auch, zum Teil ganz deutlich, etwa auf dem Höhepunkt des „Wassermann“-Satzes der Zodiak-Symphonie, Wagner heraus. Die Musik kommt eindeutig aus dieser Tradition, aber die Physiognomie, die Psychologie ist eine komplett andere. Scherber schafft wirklich alles aus einem Thema! Es ist eine sehr deutsche, radikale Idee, alles aus einem Themenkern abzuleiten wie in der Kunst der Fuge. Dem Werk Bachs liegt bekanntermaßen ein handwerklich-kontrapunktischer Gedanke zugrunde. Scherber ist aber kein kontrapunktischer Handwerker in diesem Sinne. Er ist überhaupt kein konservativer Kontrapunktiker: Es gibt, wie bei Sibelius, keine Fugen in seinem Schaffen und nur wenige Kanons. Ausgerechnet der erwähnte Satz allerdings, in dem sich dieser wagnerische Höhepunkt findet, der sehr an den Höhepunkt des Tristan-Vorspiels erinnert, beginnt mit kanonischer Führung. Dieser „Wassermann“-Satz ist übrigens der einzige Abschnitt des Werkes, vor dem sich eine deutliche Atempause findet.

Konventionelle Kontrapunktik gibt es bei Scherber ebenso wenig wie bei Sibelius, wie ja auch Bruckner sehr freie Fugen schreibt, wenn sie denn einmal bei ihm vorkommen. Ansonsten hat sich Bruckners Musik von den hergebrachten kontrapunktischen Formen komplett abgelöst, bezieht aber alle Stimmen als kontrapunktische Elemente ein – das Streichquintett ist ein gutes Beispiel. Sibelius hat sich von den traditionellen kontrapunktischen Formen komplett verabschiedet – er ist ein kontrapunktischer Komponist, aber ein ganz freier! Deshalb gibt es bei ihm auch keine starke Betonung des Kontrapunktischen. Scherbers Musik ist schon deutlicher kontrapunktisch. Es finden sich Techniken, die aus dem Proportionskanon übernommen sind, also verschiedenene Tempi, die gleichzeitig ablaufen. Aber sie werden frei angewendet. Als Kontrapunktiker erweist sich Scherber außerdem durch eine ganz andere Eigenschaft: Er will keine Begleitstimmen. In der Symphonie sind alle Stimmen für die Musiker dankbar geschrieben, da sie alle für sich selbst einen Sinn ergeben. Das ist eine ganz wichtige Sache! Er wollte, dass das Orchester aus gleichberechtigten Individuen besteht, die in einem großen Organismus zusammenwirken. Überhaupt ist das Ganze eigentlich eine einzige Verwebung, auch formal. Die einzelnen Abschnitte der dritten Symphonie sind oft nicht eindeutig voneinander abgegrenzt. Es könnten auch andere Einschnitte vermutet werden, wenn nicht alles so klar hingeschrieben wäre. Die Glieder des Werkes, wie Scherber selbst sie nennt, verdeutlicht er durch die Tierkreis-Symbole in der Partitur. Und es ist auch hinten in der gedruckten Partitur vermerkt, wo die 12 Glieder der Symphonie beginnen. Das ist in der Zweiten Symphonie nicht so. Zwar hat Scherber die Bemerkung hinterlassen, dass sie siebenteilig sei, auch gibt es drei Abschnitte, die ganz klar abgegrenzt sind, aber wo genau die anderen vier beginnen und enden, ist nicht eindeutig zu bestimmen. Wenn ich jetzt nur anhand der Noten schauen müsste, wo die Abschnitte in der Dritten beginnen, dann würde mir das teilweise ebenfalls unklar bleiben müssen und ich würde vielleicht andere Stellen ausmachen als der Komponist selbst. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es bei Scherber nie schematisch zugeht. Es gibt keinen mechanischen, von außen her regulierenden Zugriff auf die Form. Das ist ganz wichtig: Das Werk ist organisch gewachsen!

Als Scherber gestorben war, hat sich erst einmal nicht viel getan für seine Musik. Es gab aber Menschen, die daran gearbeitet haben, dass sich etwas tut. Und es ist ihnen schließlich gelungen, lange nach dem tragischen Tod des großen Scherber-Dirigenten und Bruckner-Kreis-Initiators Fred Thürmer, genügend Geld zu akkumulieren, um 1999 in Ludwigshafen die Dritte Symphonie aufnehmen zu lassen. Dirigent war der Komponist Elmar Lampson, selbst ein Anthroposoph. Allerdings hat man damals einfach übersehen, dass Scherber durch die Tierkreis-Symbole die Symphonie in 12 Abschnitte gegliedert hat, und deshalb gar nicht gemerkt, wie sich diese Einsätzigkeit unterteilt. Man kommt sich, hört man die Aufnahme aus Ludwigshafen, ein bisschen so vor wie bei manchen Allan-Pettersson-Aufnahmen: Das ist sozusagen, als würde die Musik durch einen Tunnel fahren, um am Ende dann wieder herauszukommen. Ja, es hat in gewisser Weise etwas Überwältigendes, aber nach meinem Empfinden erscheinen dadurch auch ziemlich monotone Längen. Die Musik wurde damals recht heftig von der Kritik abgelehnt. Reinhard Schulz hat ganz böse von einer „Schimäre der Zeitlosigkeit“ geschrieben, die allenfalls lästig sei; die Metamorphose würde auf der Stelle treten. Mein Freund Til Köster, der ein sehr guter Musiker und sehr gelehrter Musikwissenschaftler war, hat das Werk auch abgelehnt, als völlig formlos und so weiter.

Dann wurde die Zweite Symphonie eingespielt. Diese Aufführung in Moskau unter Samuel Friedmann ist insgesamt auf jeden Fall besser! Beide Aufführungen, die der Dritten und die der Zweiten, haben sich aber an den Tempi der privat von Scherber aufgenommenen Fassungen für zwei Klaviere orientiert, die ja nicht mit dem übereinstimmen, was Scherber von Aufführungen der originalen Orchesterfassungen erwartet hat. Sie sind einfach viel schneller, und dadurch, wenn man das einfach ins Orchester übernimmt wie in beiden Fällen, leidet die Aufführung deutlich unter sehr stressigen Tempi. Ein Freund von mir sagte, als er die Aufnahme der Zweiten hörte, das klinge wie russische Ballettmusik. Sehr lustig! Die Zweite Symphonie enthält ganz lange Temposteigerungen, wie wir sie eigentlich nur aus einem Werk wie dem Kopfsatz der Fünften Symphonie von Sibelius kennen. Es braucht also eine besonders behutsame Art, das Tempo psychologisch zu steigern, damit der Eindruck des ständigen Tempozuwachses über 30, 40 Partiturseiten erhalten bleibt. Das ist noch eine ganz andere Herausforderung in Bezug auf den Anspruch, Steigerungen zu bauen, als eine bloße dynamische Steigerung. Es gibt aber dafür durchaus Hebel und Mittel! In Bezug auf die kontinuierliche Temposteigerung ist es natürlich hilfreich, auf gar keinen Fall das Tempo dort zu entspannen, wo die Struktur gleich bleibt. Jede Form von Strukturänderung, überhaupt der Eintritt von etwas Neuem als Primärerscheinung, lässt eine unauffällige Entspannung des Tempos zu, weil die Aufmerksamkeit der Hörer anderswohin gelenkt wird. In diesem Moment kann das Tempo nachlassen, ohne dass wir spüren, dass das Tempo wirklich langsamer würde. Dadurch kann der Eindruck einer ständigen Auffrischung des Tempos erhalten bleiben. Aber das ist eine Arbeit, die für uns noch zu tun ist! So Gott will, werden wir das Werk im Juli 2024 mit dem gleichen Orchester wie in der Dritten in Barcelona aufführen können.

Die Erste Symphonie ist von Adriano in Bratislava aufgenommen worden. Adriano hat dabei, wie immer, alles an Identifikation gegeben, was möglich war. Für diese CD bat man mich, den Booklettext zu schreiben. Über diese Arbeit kam ich mit den Scherberianern in Berührung. Der Mann, der mir damals den Auftrag für den Einführungstext erteilt hat, Friedwart Kurras, ist bald darauf gestorben, und der gesamte Scherber-Nachlass, der noch da war, ging an Friedemann Grau, einen pensionierten Lehrer, über. Ihn habe ich dann getroffen. Er ist ein absolut liebenswürdiger und bescheidener Mensch und ein sehr feiner Musikkenner, auch selbst praktizierender Musiker. Wir haben uns sehr gut verstanden, und er hat mir viele Materialien über Scherber zukommen lassen. Auch war er froh, dass mein Text nicht aus der so stark anthroposophisch gefärbten Richtung kam, sondern die Sache von einer anderen Warte aus betrachtete. Es geht mir nicht darum, negativ über diese anthroposophischen Texte zu sprechen, aber das war sicher eine neue Perspektive. Und es ist schon so, dass eine gewisse Form der Allgemeinverständlichkeit mit der anthroposophischen Sprachstilistik schon eher schwierig war. Es sind nicht alle Menschen gewohnt, Steiner zu lesen. Auch Schriften wie die von Schwers über Bruckner sind einfach für viele Menschen schwer lesbar. Es wird eine Terminologie vorausgesetzt, die nicht zum allgemeinen Repertoire der Menschheit gehört, die man darum nicht als selbstverständlich erachten kann, auch nicht bei fachspezifisch gebildeten Menschen. Irgendwann haben Herr Grau und ich über die Erstaufnahme der Dritten Symphonie gesprochen, und ich habe gesagt: Das ist noch nicht wirklich das, was es sein könnte! Er fragte mich daraufhin: „Wollen Sie es noch einmal machen?“ Da habe ich „Ja“ gesagt! Friedemann Grau hat dann alles ermöglicht und bezahlt. Es ist unglaublich, was er getan hat. Als ehemaliger Lehrer an einer staatlichen Schule ist er sicherlich mit einer ausreichenden Pension ausgestattet, aber dass hier ein Mensch tatsächlich aus eigener Tasche die Mittel bereitgestellt hat, diesen unglaublichen Aufwand zu bezahlen, ohne dass irgendwelche sonstigen Förderungen hinzugekommen sind, das ist ein Zeichen von absoluter Widmung und Liebe für diese Sache, in seinem Fall auch von tiefstem Verständnis! Dass er jetzt auch die Aufnahme der Zweiten Symphonie und weitere Scherber-Projekte finanziert, ist wunderbar! Ottavia Maria Maceratini wird die Erstaufnahme des ABC-Zyklus für Klavier vorlegen. Sie hat ihn vor wenigen Tagen ganz großartig eingespielt! Dann werden die zwei kleinen Trios für zwei Geigen und Klavier von Rémy Ballot, Iris Ballot und Masha Dimitrieva aufgenommen, zusammen mit Heinrich Kaminskis hochkomplexer Musik für zwei Geigen und Cembalo (auf dem Klavier gespielt), Hugo Distlers Trio für zwei Geigen und Klavier – ein wunderbares Werk, auch von einem Nürnberger, der nur ein Jahr jünger war als Scherber –, dem symphonisch angelegten Violinduo op. 86 von Felix Draeseke und sechs Duo-Miniaturen für zwei Violinen von Heinz Tiessen. Auf jeden Fall hat Herr Grau seinen Dienst für die Ewigkeit schon getan! Und ich hoffe, dass wir es ihm in unserer Funktion gleichtun können, indem wir seinen Wunsch auch umsetzen und angemessen Realität werden lassen.

Besonders bemerkenswert erscheint mir, dass der Komponist dieses Werk, diese mehr als einstündige Dritte Symphonie, in Partitur und Stimmen ohne einen einzigen Fehler niedergeschrieben hat. Wir haben aus Stimmen gespielt, die noch nie benutzt wurden, handschriftlichen Stimmen vom Komponisten, der das Werk nie gehört hat – und wir mussten nicht eine einzige Korrektur vornehmen. Das spricht eben auch für ihn! Dieser verkannte Künstler war zugleich ein unglaublich präziser Handwerker. Unglücklicherweise hat er damals die Partitur der Dritten Symphonie an Bruno Walter geschickt, der dann schrieb, er könne in dem Werk keinen Funken von Schöpferkraft erkennen. Walter mochte natürlich Bruckner, wobei man damals Bruckner immer noch generell als mit Formschwächen behaftet ansah. Aber Walter war vor allem Mahlerianer, und Gustav Mahler ist der äußerste Gegensatz, den man sich zu Scherber vorstellen kann. Wenn Mahler sagte, die Musik solle wie die Welt sein und alles umfassen, so kann man seine Musik als zentrifugal bezeichnen. Es ist wirklich wie in einer Achterbahn! Die Musik ist episodisch, voller unglaublicher Einfälle. Sie lebt auch ganz stark eine Diskontinuität, eine Zerrissenheit aus. Aber das ist das Gegenteil von Bruckner! Mahler mag auf Schubert und Bruckner fußen, auch vielleicht auf Bach, aber Bruckner, Schubert und Bach schrieben zentripetale Musik: eine Musik, die sich total in die Innenwelt hinein bewegt, die primär den inneren Kosmos erforscht, nicht die Außenwelt. Scherbers Musik musste Walter fremd bleiben. Anderen ist sie nicht fremd geblieben, namentlich Fred Thürmer. Thürmer war wirklich ein großartiger Dirigent, was man aus seiner erhaltenen Aufführung der Ersten Symphonie mit einem sehr unzureichenden Orchester hören kann. So großartig wie die Erste hätte er auch die Dritte gemacht! Leider bekam er dazu nicht die Gelegenheit. Auch von der Zweiten gab es einen Aufführungsmitschnitt, doch hat er sich leider nicht erhalten. Da hätte man hören können, wie der Dirigent das Werk in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten realisiert hat.

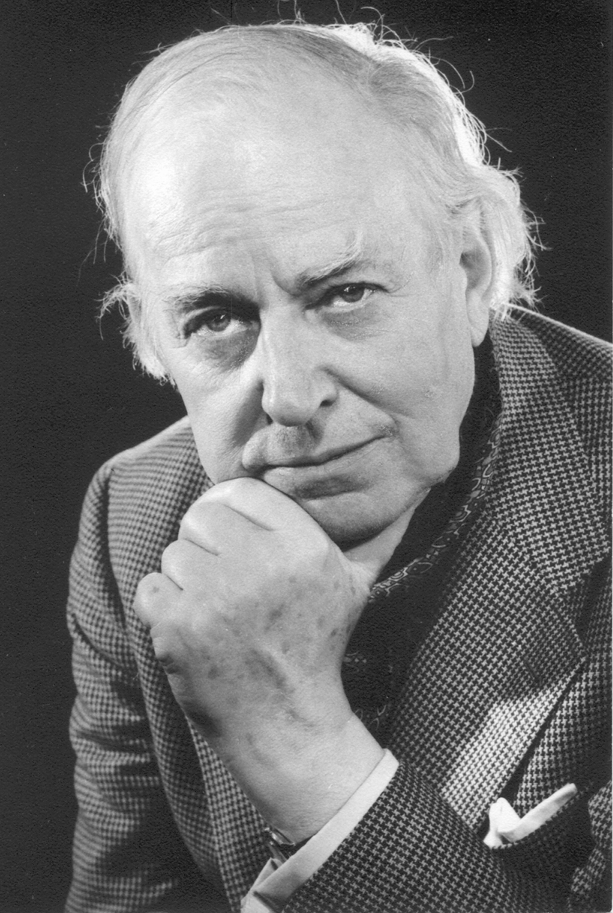

Interessanterweise sind Sie wie Fred Thürmer Schüler von Sergiu Celibidache. Inwiefern kann Celibidache für heutige Musiker ein Vorbild sein?

Thürmer war drei Jahrzehnte vor mir am Berliner Musikinstitut Student von Celibidache. 1949 hat er dort seinen Abschluss gemacht, mit Auszeichnung und einem ganz superben Zeugnis Celibidaches, wie das fast niemand sonst je vorweisen konnte. Celibidache schrieb darin, dass er Thürmer eigentlich nur eines wünsche: ein Orchester, das adäquat umsetzen kann, was er an Potenzial bereitzustellen vermag.

Die Frage, inwiefern Celibidache für heutige Musiker ein Vorbild sein kann, ist gar nicht so einfach zu beantworten, da er sich sehr kontrovers zum Musikleben verhalten hat. Die Strukturen des Musiklebens, die für ihn offensichtlich fehlgeleitet waren, hat er offen bekämpft. Er hat sich offen gegen die Kommerzialisierung gewandt, er hat sich offen gegen die ästhetische Dogmatisierung gewandt. Seine Haltung lässt sich gut mit einem Zitat von Artur Schnabel beschreiben. Bei der Londoner Erstaufführung von Artur Schnabels Erster Symphonie hat Norman Del Mar den Einführungstext geschrieben, worin stand, das Werk sei in Zwölftontechnik komponiert – was nicht der Fall ist, es ist dissonant-freitonal. Del Mar ließ dabei seine Ansicht durchscheinen, dass bei der Zwölftontechnik keine wirkliche Musik herauskomme. Gegen beides hat sich Schnabel gewehrt und erklärt: „Ich brauche keine Angeschirrung, kein Gefängnis, keinen Führer, keine Kirche.“ Das würde Celibidache auch sagen! Seine sehr kritische Haltung zur Dodekaphonie erklärt sich daraus, dass sie nicht hergibt, was sie sich vorgenommen hat. Das heißt nicht, dass die Dodekaphonie abzulehnen ist, sondern dass sie phänomenologisch ganz natürliche Konsequenzen hat. Da kommen wir jetzt zur Phänomenologie.

Phänomenologie ist keine Philosophie – das ist ein ganz großer Irrtum! –, Phänomenologie hat keinen Inhalt, Phänomenologie ist eine Methode: eine Methode, die, soweit es geht, unsere Willkür der Interpretation ausschließen soll. Natürlich interpretieren wir, was wir sehen und hören, wenn wir darüber sprechen, was wir erleben. Wenn wir etwas sehen, ist das keine Interpretation, es sei denn wir laden es mit persönlichen Gefühlen auf. Wenn wir also in den Sonnenuntergang schauen und dieses wunderbare Rot erblicken, und wir dann daran denken, wie schön es doch war damals, als man mit seiner Liebsten im Federbett lag und Tee getrunken hat, dann sind wir natürlich Interpreten dieser Situation. Denn der Sonnenuntergang hat nichts mit dem leckeren Tee zu tun, und nichts mit dem schönen Sex, der dem Tee vorangegangen ist. Wir tragen unsere Gedanken und Sehnsüchte in diesen Sonnenuntergang. Die Phänomenologie geht zurück zu den Phänomenen, den Dingen selbst. Dieses „zurück“ wurde von Husserl geprägt. Man kann auch einfach sagen: Beziehe dich auf das, was da ist und nicht auf das, was du hinzufügst! Dadurch, dass du selbst etwas dazu bringst, nämlich deine Interpretation, interpretierst du zwangsläufig. Aber der Sinn der Sache besteht darin, so wenig wie möglich zu interpretieren. Tun wir das, wird uns ganz viel bereitgestellt, vor allen Dingen die grundsätzliche Erkenntnis, worauf die Wirkung der Harmonik auf den menschlichen Affekt beruht, nämlich auf der Quintgebundenheit, und zwar der Quintgebundenheit in beiden Richtungen: Die Abwärtsquint führt in die introvertierte Region, die Aufwärtsquint in die extravertierte Region; und alle Intervalle lassen sich auf Quinten zurückführen, die entweder in die eine oder die andere Richtung weisen – bis hin zum Tritonus, wo die Entfernung in beiden Richtungen die gleiche und damit diese Eindeutigkeit nicht mehr gegeben ist. Das alles hat Celibidache systematisch begriffen und weitergegeben, was bis heute von der Musikwissenschaft nicht erkannt ist, und auch nicht anerkannt. Im Gegenteil denken sehr viele Menschen aufgrund der etwas dümmlichen Behauptung einiger Musikkritiker, die, da ihnen die musikalische Ausbildung fehlt, gar nicht verstehen würden, von was da die Rede ist, es handele sich um eine sogenannte ‚Privatphilosophie‘ – ungefähr wie man von Philosophen spricht, die von der akademischen Philosophie nicht anerkannt werden. Dabei gibt die Phänomenologie eine Grundlage, wie sie von nichts anderem in Bezug auf Musik bereitgestellt werden kann. Das war für mich entscheidend, als ich damals mit dem Studium begonnen habe. Ich merkte: Das gilt für alle Musik, nicht nur für bestimmte Stilrichtungen, nicht nur für bestimmte ethnische Varianten, nicht nur für Klassik alleine! Was da verstanden wird, das versteht man für jede Art von musikalischer Betätigung. Heinz Tiessen, Celibidaches großer Lehrer, hatte in den 1920er Jahren noch die Hoffnung geäußert, dass vielleicht eines Tages jemand komme und all diese damals als so divergierend erscheinenden Dinge – traditionelle Harmonik, freie Tonalität, „Atonalität“ – in einer Synthese zusammenführen würde, der etwas herausfinden könne, was für all das als Grundlage gilt. Und genau dazu steht die Phänomenologie bereit!

Ich kam 1981 durch glückliche Umstände zu Celibidache. Damals habe ich dilettantisch komponiert, vor allem spielte ich in einer Art Prog-Rock-Band, die aus Geige, Bass und Schlagzeug bestand. Wir waren eine rein instrumentale Gruppe und ließen uns von Univers Zero inspirieren, von diesen absolut diabolischen Ganoven der feinsten Art aus Belgien und ihren abgründigen Sachen. Ich war aber zugleich ein ganz großer Bewunderer von King Crimson und von Oregon, dieser amerikanischen Gruppe, die sich ganz stark mit indischer Musik und mit Weltmusik im Allgemeinen auseinandergesetzt hat. Damals kam ich auf die Idee, dass man eine Fusion aus allen Stilen der Welt versuchen sollte! Ich hatte das Glück, ein Jahr bevor ich Celibidache kennenlernte, auf dem Flughafen in Karachi, wohin unsere Maschine, die eigentlich nach Delhi gehen sollte, wegen eines Sandsturms abdrehen musste, Ravi Shankar kennenzulernen. Shankar hat mir damals gesagt, ich sollte meine Erkundungen in der Musik dieser Welt weiter verfolgen, aber ich solle auch beginnen zu verstehen, dass man nicht alles mit allem fusionieren kann. Wo Gewinn ist, ist auch Verlust, sagte er. Das war ein ganz wichtiger Schlüsselsatz! Und er gilt für die ganze Musikgeschichte. Beispielsweise führt die chromatische Ausdeutung eines Monteverdi, Marenzio oder Gesualdo dazu, dass der Kontrapunkt auf ein Minimum reduziert wird. Egal was man tut, es kostet etwas! In dem Moment, in dem die Polyphonie auftauchte, verloren die Modi ihre tatsächliche Bedeutung und verschwand die Mikrotonalität. Mit dem Aufkommen der Modulation gingen die Modi endgültig verloren, da man nun die eindeutige dominantische Kraft benötigte, um neue Tonarten zu bekräftigen. Wir verstehen heute die indische Musik nicht. Für uns klassische Musiker ist es unmöglich, die Mikrotonalität bewusst zu hören, da wir uns daran gewöhnt haben, mit einem Klavier oder mit einer Orgel einverstanden zu sein. Aber auch in Indien hat man mit solchen Instrumenten die Mikrotonalität weitgehend ruiniert. John Foulds hat in den 1930er Jahren gegen die Verwendung des Harmoniums in der Volksmusik Partei ergriffen. Interessanterweise hat Ravi Shankar damals die Radiosendungen von Foulds West Meets East gehört, und wurde dann selbst der Pionier eines wirklich die Welt umspannenden und sich durchsetzenden „West Meets East“.

Bei Celibidache habe ich dann studiert, bis er 1996 gestorben ist. Mein musikalischer Anspruch war damals immens, aber meine Praxis war gleich null. Da ich Kinder hatte und dringend irgendwie Geld verdienen musste, gab mir ein Freund den Rat, mich als Journalist zu betätigen. So habe ich mein Geld mit Musikjournalismus verdient. Ich fing dann an, mit einzelnen Musikern zu arbeiten, wobei wir wunderbare Resultate erzielten, weil das eben auch wunderbare Musiker waren. Auf diesem Umweg kam ich zum Dirigieren und habe 2010, mit 49 Jahren, zum ersten Mal ein Programm dirigiert, das wir damals auch gleich aufgenommen haben – das neugegründete Streichorchester Symphonia Momentum mit dem Debüt-Album Declamatory Counterpoint. Im Grunde ist es für mich immer ein fließender Übergang von allem zu allem: vom Arbeiten mit Solisten über Kammermusik zum Dirigieren und Schreiben. Die Forschertätigkeit, die mich leitet, begleitet mich dabei stets. Ich liebe es nach wie vor, neue Dinge zu entdecken und glaube überhaupt nicht auch nur im Mindesten an das, was mir über den „Kanon der großen Kultur“ erzählt wird. Das ist total uninteressant! Natürlich gibt es ganz große anerkannte Komponisten, die nicht zu übertreffen sind – Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Tschaikowsky, Bartók etc. Aber dann komme ich etwa zu einem Martin Scherber. Am Anfang war ich auch skeptisch, da ich nur die alte Aufnahme der Dritten Symphonie kannte. Ich habe gedacht: Ob das funktioniert, ist eine andere Sache, aber dass dieser Komponist tolle Sachen machen kann, ist klar. Ich musste mich ihm wirklich annähern. Aber wie hat das Orchester diese Musik geliebt, als wir sie dann gemeinsam erkundeten: jeder Musiker im Orchester! Natürlich gab es auch psychologische Hilfsmittel in der Probe: „Wer von euch ist ein Fisch? Wer von euch ist eine Jungfrau?“, und so weiter. Für jeden war ein Satz dabei, das stimmt, aber es lag nicht daran. Tatsächlich sind die Stimmen für alle Musiker so wunderbar geschrieben, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit von vier Proben ein so unglaublich gutes Resultat erzielen konnten. Wie großartig ist es, ein Orchester mit einer so unglaublichen Agilität, Aufmerksamkeit und Demut gegenüber der Musik zu erleben! Freunde haben mir zwar gesagt, das sei zum Glück das beste Orchester in Spanien, es würde mir aus der Hand fressen, aber so gesagt trifft das nicht den Kern der Sache: Das Orchester war von selbst schon so aktiv, alle haben aufeinander gehört.

Wie man lange Steigerungen aufbaut, habe ich natürlich bei Celibidache „inhaliert“, und das hat mir, wie auch das intuitive Erfassen der Balance, sehr geholfen. Mir ist weitgehend klar, was ich ihm verdanke. Die Phänomenologie übrigens entwickelt sich unvorhersehbar weiter. Viele Dinge habe ich im Detail näher ausgekundschaftet, gerade was die Frage nach der Herkunft der Molltonleiter, aber auch viele andere Dinge betrifft. Keineswegs hat die Phänomenologie der Musik mit Celibidache ihr Ende gefunden, er war ihr grandioser Anfang! Woran also sollen sich Musiker heute orientieren? Das lässt sich schwer in wenigen Worten sagen. Jeder kann sich bei mir oder den anderen, die bei ihm gelernt haben, melden. Es kann sehr viel weitergegeben werden. Zur Zeit bin ich dabei, ein Buch über diese Grundlagen zu schreiben. Aber allein aus einem Buch werden diese sich nicht vermitteln lassen. Wir Musiker brauchen ein direktes Feedback zu dem, was wir gerade erleben, tun und denken und sagen. Das ist wichtig, denn Musik soll ja aus dem Lebendigen heraus entstehen. Das Buch wird viel zur Klärung der Fragen beitragen können, aber man muss bedenken, dass es nur einen Teil der Arbeit leisten kann. Es werden Menschen ja auch nicht zwangsläufig spirituell, nur weil sie spirituelle Bücher lesen, und seien diese noch so großartig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nichts glauben soll, was man nicht selbst nachvollziehen kann, und absolut nichts einfach so zu übernehmen! Ich habe in meinem Leben als junger Mensch mehrfach den Fehler gemacht, dass ich mich nach irgendetwas gerichtet und dann auch arrogant dumme Dinge nachgeredet habe, weil ich dachte, damit auf der richtigen Seite zu sein und klug zu erscheinen. Und dann hat mir irgendwann gedämmert, dass das grundsätzlich dumm und oft genug auch falsch ist. Glaube nichts, was Du nicht erkannt hast! Es geht nicht um Skeptizismus, es geht nicht um ein intellektuelles Misstrauen, um eine scheinbare innere Unabhängigkeit damit zu gewinnen. Es geht darum, nur das, was man wirklich komplett verdauen kann, anzunehmen.

Welche Projekte würden Sie gerne in der Zukunft realisieren?

Da gibt es sehr, sehr viel, was ich unbedingt machen möchte. Müsste ich einzelne Komponisten nennen, so fällt mir etwa sofort Giorgio Federico Ghedini ein, der große Norditaliener, für mich der bedeutendste italienische Komponist des 20. Jahrhunderts. Oder diese beiden phänomenalen Italoamerikaner Vittorio Giannini und Nicolas Flagello, die großen Belcanto-Komponisten des 20. Jahrhunderts. Flagello ist für mich der Tschaikowskij seiner Zeit. Natürlich ist das eine andere Musik, aber diese unglaubliche Direktheit seiner emotionalen Welt, die er dem Hörer schenkt, hat Flagello mit Tschaikowskij gemeinsam. Sie trägt ebenfalls ein großes Leidenspotential. Ein anderer Amerikaner, zufälligerweise auch italienischer Abstammung, ist Peter Mennin, der ganz große amerikanische Symphoniker. Und dann natürlich der Russe Gabriel Popov, aber auch sein jüngerer Landsmann Revol Bunin.

Und dann haben wir die ganzen vergessenen Meister des deutschen Expressionismus: Heinz Tiessen, sein Schüler Eduard Erdmann, Philipp Jarnach, Max Butting, Heinz Schubert, Edmund von Borck. Da gibt es große Leute in Deutschland! Natürlich auch in den vorangegangenen Generationen! Da sind die phänomenalen Dresdner Komponisten wie Jean Louis Nicodé, der ganz große Programmsymphoniker auf einer Stufe mit Strauss und Hausegger, auch ein großer Meister der Anverwandlung, dem, wenn er wie Beethoven oder Schumann schreiben will, das auf dieser Qualitätsstufe auch gelingt. Das schaffen die meisten anderen nicht, die so etwas versuchen! In Dresden finden wir auch Felix Draeseke und seine Schüler Paul Büttner und Paul Scheinpflug. Aus England muss natürlich John Foulds genannt werden, aber auch Bernard Stevens, Peter Racine Fricker, Arnold Cooke, Christian Darnton. Es gibt so verschiedene Komponisten, die einen sind mehr konservativ, die anderen öffnen völlig neue Fenster. Der Franzose Jean-Louis Florentz ist für mich einer der ganz großen Komponisten der abendländischen Musik überhaupt, die Krönung der französischen Orchestermusik auf der Grundlage von Debussy, Ravel und Florent Schmitt; ein moderner Meister, Schüler von Messiaen, aber weit über den Lehrer hinausgegangen, mit einer Lebendigkeit, einem Sinn für Geschlossenheit der Form und einer ganz anderen Neuerungskraft als wie die akademische Moderne sie sich vorstellt. Auch Anders Eliasson aus Schweden ist solch ein ganz großer moderner Meister abseits dessen, was man als modern versteht. Oder der große Improvisator Pehr Henrik Nordgren, ein Komponist von einer unglaublichen Authentizität. Ja, da gibt es ganz viel phänomenale Musik!

Celibidache verdanke ich auch hier wichtige Anregungen. Erst einmal bin ich durchgegangen, was er alles an neuer Musik dirigiert hat. Natürlich sind das nicht alles große Werke gewesen. Es finden sich auch Stücke darunter, die wurden aufgeführt, weil ein Auftrag vergeben worden war und Celibidache eben zu der Zeit dort dirigiert hat. Die Partita für Streichorchester von Franco Margola beispielsweise ist kein bedeutendes Werk. Aber was er von Ghedini dirigiert hat, etwa die Contrappunti per tre archi ed orchestra, von denen es eine fantastische Aufnahme Celibidaches gibt, hat mir, wie man so schön sagt, den Boden unter den Füßen weggezogen. Oder die Erste Symphonie von Egon Wellesz, oder Paul Höffer – er hat Werke als erster aufgeführt, die ganz großartig sind! Und das hat mich angeregt. Dann habe ich das Feld noch viel weiter erforscht – ich war ja bis 2010 nicht als Dirigent tätig. Meine Tätigkeit als Journalist habe ich genutzt, um jeden mir erreichbaren Winkel auszuforschen, mir die Partituren zu besorgen, mich mit der Musik zu beschäftigen und im Unbekannten nach dem zu suchen, was wirklich Substanz hat. Und da ist viel!

In Spanien ist gerade Conrado del Campo, ein ganz großer Streichquartettkomponist, im Kommen, weil die Spanier selbst gemerkt haben, wie wertvoll seine Musik ist. Ja, so geht das Stück für Stück, man findet immer wieder die unglaublichste Musik: jetzt eben erst ein Violinkonzert von Mario Guarino, ein Meisterwerk der Post-Puccini-Musik, instrumentaler Verismo vom Allerbesten – und von Aldo Ferraresi auch so aufgeführt, dass man verstehen kann, dass das ganz große Musik ist. Es gibt meiner Meinung nach noch unglaublich viele große Komponisten, die noch nicht entdeckt sind, und natürlich unglaublich viele unbedeutende. Selbstverständlich muss man seine Nase schulen! Bei der Suche kommen mitunter glückliche Fügungen zu Hilfe. Ich bin natürlich in sehr vielen Antiquariaten unterwegs gewesen. Als es das Knobloch-Antiquariat in München noch gab, lag da einmal eine Partitur von Heinz Schubert, Präludium und Toccata für doppeltes Streichorchester. Und darin lag als Schreibmaschinendurchschlag ein Brief von Heinz Schubert mit Aufführungsanweisungen an den Dirigenten Wilhelm Sieben, der das Werk damals mit den Berliner Philharmonikern aufführte. In Barcelona stieß ich auf Conrado del Campos Caprichos Románticos für Streichquartett: Plötzlich liegt so eine Musik vor dir und du siehst, dass das wirklich Substanz, wirklich etwas zu sagen hat! So habe ich auch eines Tages die drei Scherber-Symphonien in dem erwähnten Münchner Antiquariat gefunden: jede für 10 €!