Im Rahmen des Festivals Art in Perspective spielt Yamilé Cruz Montero ein Programm mit „Komponistinnen aus aller Welt“. Die meisten der gespielten Werke sind Uraufführungen, die für das Festival in Auftrag gegeben worden sind. Die Komponistinnen sind Miriel Cutiño und Keyle Orozco aus Kuba, Tania León aus Kuba / USA, Elena Tarabanova aus Russland / Deutschland, Verena Marisa aus Deutschland, Anna Korsun aus Ukraine / Deutschland, Leticia Armijo und Lilia Vázquez aus Mexiko und Diana Syrse aus Mexiko / Deutschland.

Die Frauen in der Zeitgenössischen Kunst, darum dreht sich das neu gegründete Festival „Art in Perspective“ von Diana Syrse und Eva Schabatin. An zwei Tagen werden Frauen in vielen Bereichen der Kunst präsentiert sowie ihre Probleme und Benachteiligungen dargestellt. Im Pyramidensaal des neuen Gebäudes der KHG-TUM in der Karlsstraße 32 in München gibt es Tanz, Musik, Ausstellungen und Podiumsrunden.

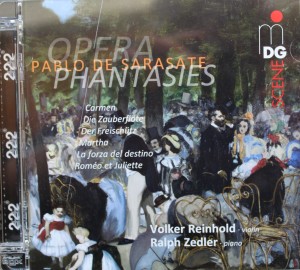

In der ersten Programmhälfte am 11. März besteht der Ablauf hauptsächlich aus einer großen Podiumssitzung, in der Frauen aus verschiedenen Zweigen der Kunst vorgestellt werden und über ihre Probleme und Herausforderungen als Künstlerinnen sprechen sowie darüber, warum sie trotz der schwierigen Voraussetzungen ihr Leben der Kunst widmen. Zuvor werden allerdings von Diana Syrse noch zwei CDs der Reihe „Colección Murmullo de Sirenas“ beworben, welche ausschließlich Musik von Komponistinnen Mexikos beinhalten. Leider ist die Zeit nicht ausreichend, um in die Musik auch hineinzuhören, doch kann man sie direkt an der Abendkasse erwerben und nach ausgiebigem Hörgenuss derselben lässt sich sagen, dass darauf wirklich interessante und einprägsame moderne Musik zu hören ist, die sich auch empfehlen lässt. Auch gibt es noch ein kurzes Klavierintermezzo, bei welchem die elfjährige Viktoria Vanninger eine kurze popmusikalische Eigenkomposition vorträgt, die schon im jungen Alter ein erstaunliches Gespür für Harmoniechangierungen aufweist.

Nach der Pause beginnt das Klavierrezital von Yamilé Cruz Montero, die sich der extremen Herausforderung stellt, zehn ganz neue Werke an einem Abend zu spielen, ohne auch nur ein etabliertes und allgemein bekanntes Werk hinzuzufügen. Das Konzert beginnt mit der „Pieza Rapsodiosa“ von Miriel Cutiño (Kuba), einem virtuosen und zerrissenen Stück von höchster Schwierigkeit, das sich als klangschön und eingängig zeigt, wenngleich auch ohne die erwarteten kubanisch-rhythmischen Elemente und ohne besonderen inneren Zusammenhang. „Der Kranke“ von Elena Tarabanova (Russland/Deutschland) folgt, ein noch zersprengteres Werk über den Zwiespalt eines sterbenden Körpers und der auch nach dem Tod noch unruhigen Seele, wobei die Musik zwischen Popmusikelementen und herben Dissonanzen hin und her schwankt. Die vergleichsweise anerkannteste Musik stammt von Tania León (Kuba/USA), heute bereits eine Komponistin älterer Generation, die sich zumindest in ihrem Heimatland einer breiteren Bekanntheit erfreut: „Tumbao“, eine knackig prägnante Miniatur von brillantem Rhythmus, beißendem Witz und Humor, sowie „Momentum“, etwas ruhiger, doch in ähnlichem Stil. Das nächste Stück ist quasi ein Heimspiel, Verena Marisa studierte in München Komposition und Filmmusikkomposition, ihr „between lives“ zeigt entsprechend eine besonders hohe handwerkliche Beherrschung auch der neuesten Klangerzeugungsmöglichkeiten, es ist das freieste und geräuschlastigste Stück des Abends. Ganz das Gegenteil ist „De Chismes y Confidencias“, das eher durch Traditionsverbundenheit aufwartet. In dieser Komposition von Keyla Orozco (Kuba) herrscht auch der musikalische Scherz vor, denn sie bildet nicht nur ein Orchesterkonzert ab, sondern auch die Geräusche des Publikums davor sowie das Auftreten und Anklopfen des Dirigenten. Für die Pianistin wohl das anstrengendste Werk des Abends ist „Acqua“ von Anna Korsun (Ukraine/Deutschland), ein aus spärlichem Material zusammengepuzzeltes Stück aus nicht enden wollenden Glissandi und eher willkürlichen gesetzten Akkorden. Wieder traditionsverbunden und eine das typische Landesgefühl evozierende Musik ist „Andiamos“ der Mexikanerin Leticia Armijo, welches in herrlicher Verträumtheit den Hörer in den Bann zieht. „Scratch Cat!“ ist eine rockige Toccata der Festivalveranstalterin Diana Syrse, voll von vorwärtstreibenden Rhythmen und wohl die interessanteste der Uraufführungen des Abends. Für die letzte Komposition, „Destellos des Alba“ der Mexikanerin Lilia Vásquez, holt sich die Pianistin noch einige Mitglieder des Ensemble Zeitsprung unter dem Dirigat von Markus Elsner ins Boot (Dirigent, Violinist und Flötist sind die einzigen drei Männer, die heute auf der Bühne stehen). Das Ensemble ist von höchster Qualität und von einer besonderen Klangverliebtheit, die jede Phrase auf natürliche Weise entstehen lässt. Gemeinsam schweben die Musiker in den harmonischen Phantasien dieser Morgenidylle, die den heutigen Abend beschließt.

Eine wahre Entdeckung ist die Pianistin Yamilé Cruz Montero, die durch hochmusikalisches und sehr feinfühliges Klavierspiel beeindruckt. Trotz des leicht schepprigen und nicht ganz lupenrein gestimmten Flügels erschließt sie ungeahnte Nuancen in der Musik. In all den divergierenden Kompositionen und bei dem ganz unterschiedlichen musikalischen Gehalt sucht und forscht sie, um überall das Bestmöglichste entstehen zu lassen. Sogar dem glissandoüberlaufenden Acqua entlockt sie feinste Schattierungen und eine perlige Geschmeidigkeit, die ihresgleichen sucht. Fantastisch ist Cruz Monteros Gespür für Rhythmik, die stechend scharf und trotz immenser Herausforderungen vollkommen präzise ist. Respekt gebührt ihr auch alleine schon für die Tatsache, sich so sehr für Neues und Unbekanntes einzusetzen, eine solche Anzahl an Uraufführungen von hoher Komplexität auf sich zu nehmen für einen Auftritt in kleinem Rahmen.

So ist der Abend des elften März eine wahre Fundgrube von Neuentdeckungen und interessanten Erfahrungen. Gerade die Stücke von Tania León und Diana Syrse werden mir persönlich noch länger im Kopf bleiben – und natürlich die wunderbare Pianistin.

[Oliver Fraenzke, März 2016]