Die deutsche Erstveröffentlichung des Textes „Variationen über ein Thema“ des spanischen Komponisten Jesús Villa-Rojo anlässlich des Konzerts und Komponistenportraits am 16. Juni 2016 mit dem Cuarteto Quiroga im Salón de Actos des „Instituto Cervantes“ in der Alfons-Goppel-Straße 7. Mit freundlicher Genehmigung.

[Weitere Informationen]

Die Krise jenes tonalen Systems, dessen sich unsere Komponisten während vieler Jahrhunderte bedient haben, und vielleicht eine Art von Übersättigung damit, zeitigte Ende des 19. Jahrhunderts Zeichen der Ermüdung. Seine Dauerhaftigkeit in der kompositorischen Vorstellung als schöpferisches Element eines ästhetischen, künstlerischen und musikalischen Gedankens hatte es ermöglicht, dass die Organisationsmaterialien der Partitur als Synthese der Ideen die bewunderungswürdigsten Schöpfungen der Menschheit hervorbrachte und die westliche Welt mit herrlicher und herausragender Musik erfüllte.

Sicherlich hat das elatische Wesen dieses Systems seine vollständige Erschöpfung fast verunmöglicht, obwohl die an es herangebrachten Qualitätsansprüche und Interessen mittel- oder langfristig für die Notwendigkeit von Reformen verantwortlich zeichneten.

Diese rein künstlerische und kreative Tatsache begann sich zuerst in den technischen Verfahren bemerkbar zu machen. Die Erweiterungen von Tonalität und Konsonanzempfinden begannen, diese aufzuweichen, und stellten schließlich das Gleichgewicht in Frage, das einst so wundervolle Wirkungen hervorgebracht hatte. Denn nun machten sich antithetische Kräfte bemerkbar, die den natürlichen Ausdruck der Verfahren verschwimmen ließen. Die Zunahme der Lust an größeren Spannungen zum Nachteil der Freude an der Sanftheit und Ruhe, die man vorher sich gegönnt hatte, eroberte sich nach und nach die Bühne.

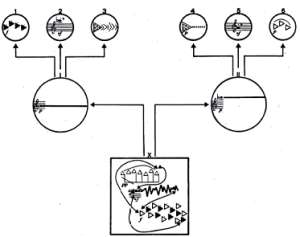

Die gesellschaftlichen Bewegungen am Ende des 19. Jahrhunderts wurden immer fordernder und vermischten sich mit künstlerischen und kulturellen Bewegungen, die –von der nicht mehr einzudämmenden industriellen Revolution angeführt – ob ihrer Mechanismen aller Welt die zunehmende Verdinglichung aufzwangen. Alles suchte danach, die neuen Produktionsmittel (letztendlich original und kreativ!) einzubeziehen. Die Welt von Schöpfung und Produktion trat in eine Phase nur schwer zu kontrollierender Evolution ein. Verständlich, dass die Welt der Kultur sich nicht gerade empfänglich für das zeigte, was sich da ankündigte. Hatte sie doch so lange Jahre in einer selbstzufriedenen Gesellschaft gelebt, auf dem riesigen Erbe von großen Männern einst erbaut, und es fiel ihr schwer, diese neue Welt zu verstehen. Doch die kulturelle Zukunft, und die der Musik im besonderen, blieb nicht unberührt von den Erfindungen der Zeit. Wenn auch oft zweifelhaft und wenig kohärent, konnte John Cage doch später darauf hinweisen: „Der klangorganisative Verstand bedient sich unterschiedslos des Klanges wie des Geräusches, der Stille wie der instrumentalen Schwingungen, mechanisch-elektrisch, perkussiv…“ Der Organisationsprozess kann sich aleatorisch gestalten, mit dem Zufall arbeiten – wie so oft bei Cage –, er kann sich unterschiedliche Varianten bei jeder Aufführung vorstellen oder konventionelle Darstellungsarten benutzen, die unvorhergesehene Resultate zeitigen, legt man die traditionellen Codes der musikalischen Notation zugrunde. Für Cage gehörte dies alles schon der Vergangenheit an, und er bediente sich gleichermaßen einer strikt traditionellen Symbolik, die auch Zeichen und Grapheme einschloss, die nie vorher benutzt worden waren, wie Texten, mit denen er Einfluss auf das interpretative Verhalten oder ganz einfach auf die Beschaffenheit der Instrumente nahm.

Der Idee der Konsonanz in ihrer sinnlichen Verankerung, welche die ästhetischen Prozesse zu polyphoner wie harmonischer Vollendung geführt hatte, zur bewundernswerten westlichen, mit keiner anderen damals wie heute vergleichbaren musikalischen Kultur, konnte sich unmöglich materialiter auflösen, konzeptionell hingegen schon. Deshalb war es die Tonalität, die harmonische Struktur, welche zuerst betroffen wurde und den neuen Varianten den Weg freimachte. Hatte die Konsonanz als Garant unitonaler Lösungen der ästhetischen und klanglichen Evolution einen durchgehenden Zusammenhang ermöglicht, so eröffneten sich nun über sie hinaus polytonale oder multitonale Lösungen.

Die ersten Veränderungen manifestierten sich aufgrund dieser neuen Strukturen. Sie behielten also noch immer ihre historische Zweckmäßigkeit, wurden gar oft auf ihre elementare technische Basis hin ausgerichtet, und es konnten so – vormals undenkbar – eine oder mehrere andere Tonalitäten miteinander kombiniert werden. Dieses Streben nach Erneuerung griff auch auf die Rhythmik über. Man kombinierte nun auch verstärkt binäre mit ternären Figuren, erschloss damit eine ganz neue Ära und ermöglichte eine enorme Vielfalt erweiterter Möglichkeiten.

In dieser kreativen Dynamik verschmolzen Techniken und neue Fragestellungen zu dem, was man vielleicht als Atonalität bezeichnen könnte. Mit ihr wird kein System benannt, das ein klaren Bruch mit der Vergangenheit anzeigt oder gar einen originären, systematischen Neubeginn. Was die harmonisch-rhythmischen Strukturen an Neuem boten, fand zunächst kaum ein Echo im Instrumentalen oder Interpretatorischen. Im Allgemeinen veränderten sie kaum die individuelle Instrumentaltechnik. Wohl wurde von Fall zu Fall das eine oder andere mehr oder weniger kuriose neue Instrument akzeptiert, wie im Falle der asiatischen oder afrikanischen Instrumente, die mehr Farbe und Rhythmus in den Orchesterklang hinein brachten, und es gab auch einige Neuerungen durch Komponisten wie Mahler, Bartók, Stravinsky u. a. Stravinsky war es denn auch, dem die orginiellste Erweiterung mit seinem Le sacre du printemps zu verdanken ist, dem wohl wichtigsten Werk auf der Suche nach einem neuen Instrumentalklang.

„Das Zusammenleben der Kulturen seit der Pariser Weltausstellung 1889, durch die eine Periode mit repräsentativen Darbietungen außereuropäischer Musiktradition angestoßen wurde, veränderte dank der Integration von bis dato im Westen unbekannten Klängen nachhaltig den instrumentalen Wortschatz.“

Edgard Varèse: „Ionisation“. Ed. Cofrane Music, Nueva York

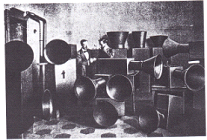

Die Entwicklung von Industrie und Technik hat die Produktion zum Ziel und provoziert oft durch reinen Zufall neue Apparate und Maschinen, von denen man sich das ein oder andere Element auch als Bereicherung für den damaligen musikalischen Klang vorstellen konnte. Neben vielen unauffälligen Neuerungen war es vor allem der italienische Futurist Luigi Russolo, der die Konstruktion von Maschineninstrumenten vorantrieb. Von der Industrie ausgehend begann er, einen der Idee des Orchesters analogen, artifiziellen Klangkörper zu schaffen. Er nannte diesen die intonarumori, und die konkreten Bezeichnungen der Instrumente lauteten frusciatori, graciadatori, gorgoliatori, ronzatori etc.

Luigi Russolo und Ugo Piatti mit ihren “intonarumori”

Das Amalgam von Alt und Neu, und besonders die Impulse aus der Elektronik, zeitigten viele neue Effekte. Die magnetophonische Aufnahme von Klängen und Geräuschen ermöglichte eine konzeptionelle und technische Neubestimmung und die daraus resultierende musique concrète. Ihre wissenschaftlichen Mittel ließen die Schöpfungen von Luigi Russolo und seiner intonarumori schnell weit hinter sich.

„Es ist gut möglich, dass die wissenschaftlichen Ansprüche des Musikers nur den zweiten Platz hinter seinen kreativen Interessen einnahmen. Er suchte nach direkter Mitteilung, auch wenn die musikalischen Mittel ihm dies nicht immer leicht machten.“

Die Erfahrungen der neuen Klangwelten führten zu gesteigerter Neugierde nach weiteren unverbrauchten Ideen der Klangproduktion und dem Erkunden technischer und sensitiver Parameter zu ihrer Hervorbringung. Eine in Klang verwandelte Frequenz kann unendlich viele Timbres erzeugen, die unser traditionelles Klangverständnis weit übersteigen. Die spezifische Instrumentaltechnik kann zu höchst differenzierten, unterschiedlichen klanglichen Ergebnissen führen. So resultiert bei einem Streichinstrument zum Beispiel der Aufstrich oder Abstrich, die Art des Bogenstrich oder die Position der Kontaktstelle des Bogens auf der Saite, z. B. in Stegnähe oder auf dem Griffbrett, zu deutlich unterschiedlichen Tonqualitäten. Das verschiedenartige Einschwingen oder z. B. die Springbogentechniken (Spiccato) modifizieren den Klang erheblich. Die Komponisten stellten nun erhöhte technische Ansprüche an die Instrumentalisten wie an den zeitgenössischen Hörer. Immer tiefer wurde in die neuen Klangwelten eingedrungen, die Spieltechniken erweitert, stets in Kenntnis des technologischen Fortschritts und der bisher unerschlossenen Möglichkeiten zugleich.

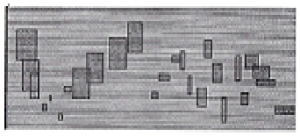

Karlheinz Stockhausen: „Studio II“. Universaledition, Wien

Die Suche nach neuen Instrumentalklängen begleitete mein eigenes musikalisches Schaffen von Beginn an auf Schritt und Tritt. „Gerade die Suche nach neuen Klangformen lehrte mich, die beschränkten Instrumentaltechniken zu schätzen. Deshalb habe ich auch in den letzten Jahren auf die fortwährende Erneuerung jener Techniken geachtet. Die ursprüngliche Öffnung des Klangraumes durch die musique concrète und die elektronische Musik verhalf auch der Instrumentalmusik zur Entdeckung eigener neuer Mittel.“ Die sogenannte extended technique verleiht dem heutigen Instrumentalspiel einen distinkten Charakter. Neben dem, was die elektronische Musik versprach – und dabei ging es nicht allein um den Gebrauch des Materials dieser Instrumente, sondern auch um die Verzerrung eines jeden Instrumentes oder von Aufnahmen –, war, was uns vor allem beschäftigte, die Suche nach der Erweiterung des traditionellen Instrumentalklangs. Die Ergebnisse unserer Forschungen erscheinen systematisiert in meinem Buch El clarinete y sus posibilidades (Die Klarinette und ihre Möglichkeiten), einer Arbeit, die entsprechend für alle Holzblasinstrumente gilt. Es geht darum, die Ausdrucksmöglichkeiten dieser Instrumente zu steigern, sie für Klangfarben zu nutzen, die es in der westlichen Musik bisher nicht gab.

Im Folgenden finden sie eine kurze Zusammenfassung dieser Möglichkeiten: zwei oder mehr Simultan-Klänge auf einem Instrument. Darunter die realen Klänge-sonidos reales des Instrumentes, welche die Möglichkeit von zwei realen Tönen anbieten mit dem Fundament in der tiefen Lage (grave) und in der unteren Mittellage (medio-inferior), indem man die Fingerstellung des unteren mit einer mittleren Stellung der Lippen zwischen oberem (superior) und unterem (inferior) Ton kombiniert.

Der reale Klang und der simultan abgeleitete Klang (sonido resultante) erschließt die Möglichkeit von gleichzeitig erscheinenden unterschiedlichen Tonfarben, indem der Obertonbereich manipuliert wird.

Die sonidos rotos-gebrochenen Klänge sind eines der interessantesten Phänomene der Klarinette. Sie bestehen aus einem realen Klang und seinen Obertönen mit minimalem Intervallabstand zwischen jenen, fast auf dem gesamten Instrument – in der tiefen Lage wie der unteren und oberen Mittellage -, machbar, indem man den Fingersatz des realen Klanges anwendet.

Der reale Klang und die Obertöne gleichzeitig sind in der tiefen Lage (grave) möglich, in der unteren Mittellage (medio-inferior) mit dem Fingersatz des realen Tones.

Stimme und Klang können jeden Klang des Instrumentes auf seiner gesamten Skala simultan bereichern, ohne dass ein spezieller Fingersatz nötig wäre.

Dies so unterschiedlich beschaffene und erzeugte polyphone Material kann ohne weiteres – mit Ausnahme der Stimme – auf dem Instrument alleine hervorgebracht werden. Innerhalb der Einstimmigkeit gibt es viele mehr oder weniger bekannte, oder ganz und gar unbekannte Möglichkeiten, alle jedoch dienen der Erweiterung des Klangraumes. Je nach Technik haben diese Klänge eine große Klangfarbenvielfalt, können gar vollständig aus den gewohnten Klängen ausbrechen, bis hin zum Bruch mit dem temperierten System selbst. Der sonido real-reale Klang ist jener, der normalerweise auf dem Instrument hervorgebracht wird.

Das Material des sonido resultante-abgeleiteter Klang, verschieden vom realen Klang, besteht aus Obertönen, hinzutretender Stimme, Atem, Flatterzunge, und stellt die Möglichkeiten der Ergänzung des Monodischen dar. Mit Ausnahme von Stimme und Atem erzielt man die Klänge auf dem Instrument mit mehr oder weniger traditionellen technischen Mitteln.

Die Ausarbeitung des Klanges und seine Artikulation sind Parameter von großer Bedeutung für die Instrumentalpartitur. Das Vibrato und seine Kontrolle, winzige Trübungen oder Verstimmungen einer bestimmten Frequenz, die trockenen oder schwachen Einsätze, eingeschoben zwischen Bindungen, sind Elemente, die eine genaue Herausarbeitung nötig machen.

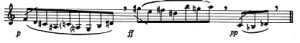

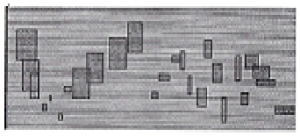

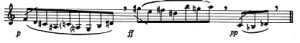

Jesús Villa-Rojo: „Acordar“. Ed. Edi-Pan, Rom

Ausgehend von diesen neuen Ideen, haben die Bewertung und das Konzept der Höhen in meinen Arbeiten sehr unterschiedliche Ergebnisse gezeitigt. Vom traditionellen Gebrauch in Cuatro movimientos, sonata, Música sobre un tema, in denen es keinen unkonventionellen Gebrauch der Klangmanipulation gibt, führt der Weg zu Rupturas, continuo, Eglogas, Divertimento I, II, III, Tiempos… und auch Temples, 6 pinceladas, Espirales, Líneas convergentes, Sexteto, Septeto, Lamento, Trío, etc., wo die Klänge mit definierten Tonhöhen produziert und wiedergegeben werden, aber Modifikationen erfahren, welche die Tonhöhe, besonders jedoch die Tonqualität verändern. Die größten Veränderungen findet man jedoch in Hombre aterrorizado-dor, Dimensiones, Eclipse, Antilogía, Concerto grosso I, II, III 4+…, Tonalidad dominante (b-moll), Cartas a Génica, Formas planas, Música para obtener equis resultados, wo die tatsächlich erklingenden Tonhöhen das Ergebnis sind von: a) Klängen ohne exakte Tonhöhen, die der Entscheidung des Interpreten anheim gestellt sind, b) komplexen Klängen mit exakter oder nicht exakt bestimmter Tonhöhe, immer aber mit auf einen vorherrschenden Klangkomplex gerichteter Aufmerksamkeit, c) Klängen bzw. Geräuschen, die ob ihrer Natur oder Qualität nicht dem Kriterium der exakten Tonhöhe entsprechen (Luft, Klanglöcher, Nasale, gebrochene Klänge, nicht tonale elektronische Klänge) wie in Obtener variantes, Variaciones sin tema, Acordar, Apuntes para una realización abierta, ellos oder den Serien Juegos gráfico-musicales und Material sonoro, wo (außer einigen wenigen Beispielen in der Serie Juegos gráfico-musicales) der Klangparameter vollständig unbestimmt bleibt, und es nur vage Hinweise von Registern, Bereichen bzw. Stimmlagen gibt.“

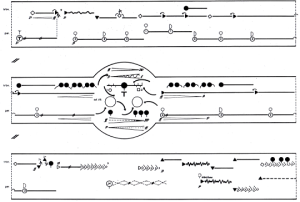

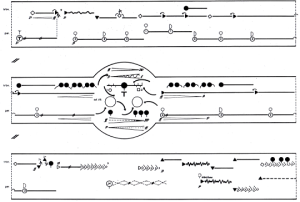

Jesús Villa-Rojo: „Juegos gráfico-musicales“. Ed. Alpuerto, Madrid

Diese Kompositionslandschaft bezeugt die Komplexität bei der Auswahl der besten Möglichkeit für jeden Moment. Bei der Auswahl, der Absicht und der Niederschrift stellten sich immer wieder Momente des Zweifels am Projekt ein. Alles, was ins Gedächtnis Eingang fand und es bereicherte, verkomplizierte den Prozess und entpersonalisierte das Denken. Die Anfänge wurden ebenfalls nicht leichter. Als ich mir 1971 Formas y Fases vornahm, konnte ich mir nicht vorstellen, ein Stück zu schreiben, in dem das von der Klarinette angebotene Klangmaterial wenn nicht der herausragende Parameter, so doch der rote Faden des Ausgleichs und der Überbrückung zwischen unterschiedlichen Elementen der Kompostion sein würde. Die Klarinette hatte mir schon in vorherigen Werken ausgezeichnete Dienste geleistet, bei all meinen Studien der Klangerweiterung, das Hörbarmachen der Obertöne neben den Grundtönen, durch Stimme und Klang gleichzeitig oder unabhängig voneinander, die unendlich große Anzahl der Anblasmöglichkeiten, der Tonproduktion, der Dynamiken… Ich hätte leicht ein Stück für einen Solisten mit einfacher Begleitung schreiben können, aber bei alldem, und auch angesichts eines denkbaren Solostücks, war die Vorgabe, ein Klarinettenstück mit Begleitung zu schreiben, reiner Vorwand. Die Kraft und Lebendigkeit dieser Klarinettentechnik kann zu der irrigen Annahme verführen, dass das Instrument mit einer Solistenmentalität eingesetzt worden wäre; in Wahrheit beschränkt es sich jedoch darauf, Module auf der Basis von Verbindung und Konzentration von Gruppen, zwischen denen es eine korrespondierende Logik der Kontinuität und des Bruches mit dem Vorhergehenden gibt, vorzustellen und auszuarbeiten.

Formas y Fases war ein resoluter Beginn, 1970 mit dem Ziel verfasst, dieses Werk beim Béla Bartók-Preis – anlässlich des 90. Geburtstags des Komponisten – in Ungarn vorzustellen. Strukturelle Strenge und aleatorische Freiheit der Interpretation sind hier zusammengeführt.

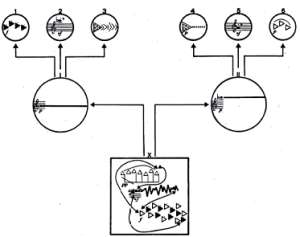

Jesús Villa-Rojo: „Tiempos“. Ed. Editio Musica Budapest

„Die Freiheit erlaubt eine Klangestaltung, welche sich mittels des Klangexperiments der musikalischen Phantasie bemächtigt, die sich ihrerseits in erweiterter Spieltechnik manifestiert und somit neue Kommunikationsmöglichkeiten schafft. Tremolo-Flatterbogen, unregelmäßige Vibrati, col legno (Spiel mit dem Holz des Bogens), sul ponticello, Pizzicati usw. schaffen ein Klima der Kontraste und erweitern die Idee des Instruments.“

Meine Interessen für Nationales haben mich dies alles nie als etwas Persönliches erleben lassen – bis zu meinem Cantar con Federico. Die kommunikative Kraft der Abstraktion, die über die Zeiten und Kulturen hinweg tragen kann, ohne in diese einzutauchen, war mir immer bewusst. Als die Welt sich jedoch 1986, anlässlich des fünfzigsten Todesjahres, Federico García Lorcas erinnerte, begann ich, die Musikalität seiner Gedichte – die einen populär, die anderen konzeptionell und surrealistisch – zu studieren, und ich glaube, dass dieses Studium meine Haltung und mein Verantwortungsgefühl unseren eigenen Wurzeln gegenüber verändert hat.

„Passacaglia y Cante verfolgt einen offenen Weg, auf welchem der imaginäre paso-Schritt von beschwörenden zeremoniellen oder phantastischen Mythen gelenkt wird. Es handelt sich um ein Fortschreiten, eine Evolution oder Transformation, die aus einer rein metaphysischen Perspektive heraus versucht, sich von der Materie zu lösen. Ein Fortschreiten des menschlichen Geistes in sich selbst.

„Progression – Prozession, Passacaglia, wandernd – Wanderer.

Gibt es einen Weg…?

Ein Wandern durch den Klang. Luigi Nono wanderte. Die Leidenschaften Lorcas erscheinen im „cante-Gesang“. Er liebt die Leidenschaften mit ihrem menschlichen Angesicht.

Lorca – Nono.

Prozession – wandernd, singend der Weg, sich entwickelnd die Leidenschaften.

Der Weg wandert.

Der „cante-Gesang“ entwickelt sich. Es gibt keinen Weg!

Der Weg wird erwandert, Wanderer!

Der Klang wandert, entwickelt sich.

Lorca – Nono – wanderten. Sie erwanderten einen Weg.

Damals… Ja, es gibt einen Weg!

Sie schufen einen Weg.

Der Weg wird erwandert, Wanderer!“

Passacaglia y Cante wurde vom CDMC für das internationale Festival zeitgenössischer Musik in Alicante in Auftrag gegeben und dem Andenken Federico García Lorcas und Luigi Nonos gewidmet.

Die wohlgemeinten und ehrgeizigen Versuche des musikalischen Schaffens im 20. Jahrhunderts kombinierten Instrumente und kleine Kammermusikgruppen. Sie beabsichtigten damit, das historische Format des Quartetts mit attraktiven und originellen Ideen, welche die Möglichkeiten eines Großteils der konventionellen Instrumente bereicherten, zu assimilieren. In Wahrheit jedoch behauptete die Jahrhunderte alte Form des Quartetts ihre technische und ästhetische Leistungsfähigkeit und ihre Wesensart, die dem Komponisten alle nur erdenklichen, dem Hörer alle nur möglichen aktuellen und originellen Perspektiven und Erfindungen zu erleben und zu erschaffen erlaubt.

Béla Bartók wusste das und schuf so die beste Serie von Streichquartetten des 20. Jahrhunderts. Auch Antonio Moral, Direktor des Centro Nacional de Música de Madrid, verstand dies und initiierte eine Streichquartett-Konzertreihe, genau wie jetzt das Instituto Cervantes de Múnich mit den hervorragendsten Ensembles, auch Bartok’scher Provenienz als Grundlage, jedoch bereichert und weitergeführt mit Aufträgen für den Konzertzyklus an weitere Komponisten.

Auch mein III Cuarteto-III. Streichquartett ist in dieses interessante Projekt einbezogen. Es ist eine Auftragsarbeit für das CNDM und besteht aus drei Sätzen: Allegro impetuoso – Lento e misterioso – Allegro vivace. Ausgehend von der Verschmelzung der Elemente im ständigen dynamischen und rhythmischen Kontrast, eröffnen sich räumliche Perspektiven, die auf seine verborgene Harmonie hinweisen. Die Verräumlichung lässt weitere Nuancen hervortreten, wie die Fragmentierung der Tonabstände in die Mikrointervallik der Vierteltöne. Dies wiederum erlaubt, auf Tonalität anzuspielen, ohne jedoch wirklich tonal zu werden. Wir befinden uns also eher in der Nähe der Tonalität, oder besser des Wohlklanges, denn in einer freitonalen Gestaltung. Die erwünschte Nähe zum Bartók’schen Idiom erlaubt das Zusammenwirken von modernen, zeitgenössischen Verfahren, frei von Anforderungen seriellen oder strukturellen Denkens. Die Möglichkeiten der Entfaltung 1+1 (1=4), 4+4 (4=1), vervielfältigt die räumlichen und expressiven Potentiale des Instruments.

Das Quartett als „Instrument“ stellt sich ganz natürlich in den Dienst der Schaffung heller und dunkler Farben, ohne dass dadurch die leuchtende Expressivität der schönsten Panoramen in Gefahr geriete. Gleiches gilt für die Dramatik, welche sich ebenso natürlich mit dem Witzigen und Lustigen verbinden lässt. Diese Qualitäten haben Eingang in meine Kompositionsidee gefunden. Dadurch ist es nötig, dass in der Erinnerung eine Art von Fern-Nähe in aktuelle Wirklichkeit verwandelt wird. Dies gibt uns Ausblick auf einen künstlerischen Horizont, der das Gestern und das Heute zugleich umschließt. Wir müssen nicht immer Ort, Tag und Uhrzeit kennen. Es geht vor allem um das Heute und dessen Chancen. Mein drittes Streichquartett mit seinen drei Sätzen ist – metaphysisch gesprochen – jenseits aller Gebrauchswerte. Was es zu sein oder wem es zu ähneln scheint, sollte uns deshalb nicht interessieren. Wir sollten unsere Phantasie eher auf seine natürlichen Qualitäten lenken, denn sie sind es schließlich, die das Zusammentreffen in der Zeit und über die Zeiten sinnlich und geistig ermöglicht haben.

[Jesús Villa-Rojo: aus dem Spanischen von Manfred Bös]

München, Juni 2016

ARTIKEL FÜR DAS INSTITUTO CERVANTES MÜNCHEN