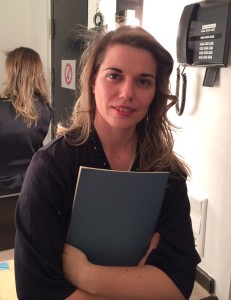

Die neueste CD der amerikanischen Konzertpianistin Beth Levin mit dem Titel „Inward Voice“ und Musik von Robert Schumann, Anders Eliasson und Franz Schubert wird ab 8. Januar auch in Amerika erhältlich sein. Für „The New Listener“ spreche ich mit ihr über sie, die einzigartige Art ihres Klavierspiels und ihre Neuerscheinung.

[Zum englischsprachien Original]

[Oliver Fraenzke:]

Zunächst würde ich gerne etwas über Ihre Grundlagen sprechen sowie über Ihre Einflüsse. Ihre Art des Klavierspiels ist nicht die übliche, wie wir sie meist zu hören bekommen, Sie entwickelten einen komplett einzigartigen Stil, der eher mit den großen Meistern der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergleichbar ist als mit zeitgenössischen Pianisten. Was waren Ihre wichtigsten Lehrer und sonstige musikalische Einflüsse für Ihren Stil? Und wie beziehungsweise warum kamen Sie zu dem Entschluss, etwas Neues auszuprobieren, anstatt lediglich wohlbekannte und vor allem erfolgreiche Gewohnheiten des Spiels zu kopieren?

[Beth Levin:]

Ich habe das Gefühl, meine eigene Stimme am Klavier zu haben und wenn das so unverwechselbar ist, bin ich froh darum, aber ich habe mich nicht darum bemüht, anders zu sein.

Meine Lehrer Marian Filar, Rudolf Serkin und Leonard Shure und deren Klangpalette, mit der ich aufgewachsen bin, hatten natürlich einen Einfluss auf mein Spiel. Aber noch einmal, jede/r von uns hat seine/ihre eigene Stimme auf dem Instrument. Ob gut oder schlecht, wir können es nicht ändern. Ich denke, wir versuchen alle, den Anforderungen der Musik gerecht zu werden und wir nutzen dazu alles, was wir haben – Ohr, Technik, Kenntnis, Erfahrung.

Das heißt, wir sind nicht in der Lage, unseren naturgegebenen Klang zu verändern, der jedem unveränderlich gegeben ist. Aber wenn nicht daran, woran dann können wir arbeiten, um unser Spiel zu verbessern?

Also ich bin der Ansicht, dass Begierde eine große Rolle in der Entwicklung unserer Technik und Kunstfertigkeit am Klavier spielt. Je mehr wir von und für die Musik wollen, desto mehr werden wir daran wachsen.

Sei nie zu sehr zufrieden. Bemühe dich, zu erreichen, was du dir in der Musik ausmalst und erhoffst in Begriffen wie Klang, Struktur, Phrasierung, Gefühl, Farbe – und du wirst, denke ich, als Künstler daran reifen.

Leonard Shure hörte in seinen Stunden eine oder zwei Phrasen der Musik und fragte: „Warum?“. Das war oft befremdlich für den Studenten. Er erklärte niemals – du musstest selber Gründe für jede einzelne Phrase der Musik finden.

Auch glaube ich, dass Hören sehr wichtig ist – höre Sänger, Streicher und natürlich Pianisten, besonders die alten Aufnahmen. Eine einzelne Phrase einer Maria Callas kann komplett richtungsändernd für dein eigenes Spiel sein. Und lass dich von allem beeinflussen – Natur, Kunst, Literatur … Lege all dies in das Instrument.

Es ist sehr interessant, dass Sie die Meinung teilen, alte Schallplattenaufnahmen seien wichtiger als heutige Einspielungen, denn für mich wirkt Ihr persönlicher Klang auch wesentlich eher wie aus jener Zeit. Warum beeindrucken Sie die alten Aufnahmen am meisten? Was machten frühere Pianisten „besser“ als heutige Musiker?

Es mag ein Mangel an mir selbst sein, aber diese alten Aufnahmen ziehen mich sehr stark an. Für mich ist die Darbietung meist wesentlich freier im Ganzen, mit tiefem Gefühl, und auch übermitteln sie das Gefühl, dass die Werke als Ganzes aufgenommen wurden anstatt zusammengestückelt worden zu sein.

Sicherlich haben wir auch jetzt brillante Musiker, aber der Druck der Perfektion dominiert manchmal die Kunstfertigkeit.

Ist das der Grund – „Kunst“ zu machen anstelle von kopfloser „Perfektion“ – warum Sie so lange gezögert haben, internationale Konzerte und Ruhm zu erlangen? Oder ist der Grund dafür eher die Angst, neben all den weltweiten Konzertverpflichtungen kein Leben mehr für sich selbst zu haben?

Ich weiß nicht … Lassen Sie mich etwas länger darüber nachdenken …

Vielleicht bin ich einfach schon glücklich, wenn ich ein bevorstehendes Konzert oder irgendein Musikprojekt habe, auch wenn es um die Ecke stattfindet. Wissen Sie, was ich meine? Ich suche keinen internationalen Ruhm, aber bin allerdings auch beflügelt von der Aufmerksamkeit, die ich derzeit erhalte.

Ich habe das Gefühl, ein großartiges musikalisches Leben zu haben, auch wenn es in einer kleineren Dimension stattfindet. Außerdem wollte ich unbedingt Kinder und errichtete mir ein Leben, das sowohl erlaubt, in der Musik zu sein, als auch Mutter zu sein. Ich glaube, das könnte mein Musikleben ein wenig in den Grenzen gehalten haben.

Sie nannten bereits drei Namen Ihrer wichtigsten Lehrer. Ist es möglich, den Fokus einmal darauf zu legen, was Sie von diesen gelernt haben, was sie so bedeutungsvoll für Ihre Art des Spielens macht? Vielleicht können Sie etwas über sie sagen, wer sie waren und warum Sie ausgerechnet sie ausgewählt haben.

Marian Filar war seinen Studenten gegenüber wie ein Vater und ermöglichte es uns, aufzublühen. Er war so ein feinfühliger Künstler, und wenn er spielte, hatte er eine hinreißende Gesangslinie und eine besondere Finesse. Seinem Spiel zuzuhören war eine Ausbildung. Er und ich hatten denselben Geburtstag!

Er betonte Intonierung, Stil, Fingersatz und er pflegte die tiefste Musikalität in einem. Als ich am Curtis Institut vorspielte, war ich von Filar brillant vorbereitet gewesen. Außerdem führte ich mit dem Philadelphia Orchester zwei Beethovenkonzerte unter seiner Leitung auf.

Meine Zeit mit Rudolf Serkin war wie eine Art musikalische „Pubertät“, denn ich entdeckte neues Repertoire und Kammermusik. Ich veränderte mich als junge Künstlerin und war nicht einmal sicher, was ich gerade tat. Meine Technik war vollkommen natürlich, aber jetzt analysierte ich sie und wollte mehr von ihr, um einem größeren, anspruchsvolleren Repertoire zu entsprechen. Er war ein großer Inspirator am Curtis Institute und in Music from Marlboro.

Ich hörte bereits von Freunden vom brillanten Musiker Leonard Shure und wusste, dass er in Boston lehrte. Ich klopfte buchstäblich an seine Tür und bat ihn, für ihn spielen zu dürfen. Er akzeptierte und nahm mich als Studentin an. Er hatte eine ästhetische Nähe zu Serkin, aber war noch fordernder. Ich wusste von einigen, die in den Stunden niemals über vier Takte hinauskamen. Für mich war die Struktur, welche er in seinen Darbietungen errichtete, unvergesslich und eine große Lektion für uns, als wir Werke von Beethoven, Schubert, Schumann und anderen studierten. Außerdem war er ein großartiger Kammermusikcoach.

Dorothy Taubman lebte in meiner Nachbarschaft in Park Slope, Brooklyn, und ich wurde ihre Studentin, nachdem ich nach New York gezogen bin. Damals waren meine Kinder sehr jung. Sie war ein Guru mit einer Technik, zu welcher wir unsere glaube ich alle ausweiten und wachsen lassen wollen. Sie konnte ihren Studenten ein tolles Gefühl von Freiheit, Abenteuer und Neugier einflößen.

Es scheint, als hätten Sie großartige Lehrer für Ihren persönlichen Weg hin zur Musik gefunden. Ihren Ausführungen zufolge wirkt es, als hätten Sie die Möglichkeit bekommen, sowohl in Kontakt mit etabliertem Repertoire als auch mit komplett neuen und unbekannten Stücken zu kommen. Auf Ihrem neuen Album, Inward Voice, hören wir einen dieser (noch) unbekannten Komponisten, den schwedischen Meister Anders Eliasson. Wo und wann hörten Sie erstmals von ihm, war es mit Rudolf Serkin?

Der Dirigent Christoph Schlüren führte mich an Eliasson heran – ich kannte seine Musik vorher nicht. Mittlerweile habe ich zwei seiner Klavierwerke eingespielt und hoffe, ein drittes nächstes Jahr folgen zu lassen.

Mich zieht der spirituelle Aspekte dieser Musik an, die rhythmische Vitalität, die expressiven Ideen, und ihre hintergründige Qualität.

Warum war es ausgerechnet Anders Eliasson, der Sie so begeistern konnte? Was macht ihn so besonders und einzigartig?

Es bereitet mir große Freude, neue Komponisten zu entdecken, und Eliasson ist beides: sowohl einfach als auch schwierig zu verstehen. Diese Herausforderung ist die eine Sache, warum mich seine Musik anzieht. Mir gefällt es, dass seine Sprache so modern ist und trotzdem in den westlichen Musiktraditionen wurzelt, was es dem Spieler ermöglicht, sich heimisch zu fühlen, obwohl die Musik ungewohnt ist. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich ausdrucksstark sein kann, eine lange Linie machen kann und mir meine Zeit in den Noten nehmen kann. Eigentlich bin ich noch immer auf der Reise mit Eliasson, wenn ich an seinem Disegno 3 arbeite. Ich habe großen Respekt vor seinem symphonischen Werk und hoffe sehr, mehr von seinem Schaffen zu hören. Heute arbeite ich an seiner Musik und spüre dabei eine unausweichliche, organische, omnipräsente Qualität.

In Amerika sind Sie vor allem dafür bekannt, zeitgenössische Musik aufzuführen. Sind Sie der Ansicht, es ist alles in allem einfacher, mit dem Spiel von moderner Musik bekannt zu werden (in einem entsprechenden, speziellen Kreis)? Und welche Art der neuen Klangkunst bevorzugen Sie am meisten?

Ich habe das große Glück, viele ausgezeichnete Komponistenfreunde zu haben, deren Musik ich gerne aufführe. Es hat etwas tolles, ein neues Werk in der Post zu erhalten, bei welchem die Tinte kaum trocken ist. Und die Möglichkeit zu haben, das Werk mit dem Komponisten zu erarbeiten und die Musik von erster Hand zu diskutieren.

Erfolg ist nichts, was man vorhersagen kann oder was zu entschlüsseln wäre. Man sollte einfach nach den besten Absichten arbeiten, immer mit den reinsten Impulsen, und einige Aufmerksamkeit kann daraus folgen. Oder auch nicht. Wenn es die Musik des 21. Jahrhunderts ist, was du am meisten liebst, dann solltest du diesem Pfad folgen. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt Ruhm mit sich bringt.

Ich glaube, ich spiele das, was ich am besten spiele – aber experimentiere manchmal mit dem Unbekannten und sehe dann, wohin es führt.

Neben Ihrer Ausrichtung zu zeitgenössischen Komponisten wie Scott Wheeler, Andrew Rudin, Yehudi Wyner, David Del Tredici, Mohammed Fairouz oder dem bereits genannten Anders Eliasson haben Sie auch eine Leidenschaft für einige etablierte Meister, vor allem Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts wie Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Robert Schumann. Warum ist es ausgerechnet diese Epoche, die Sie so sehr gefangen nimmt?

Ich habe ebenso auch viel russisches und französisches Repertoire, aber habe es nicht aufgenommen.

Aber manchmal denke ich, ich tue am besten daran, wenn es eine großartige Struktur und Disziplin in der Musik gibt wie bei Schubert, Beethoven, Brahms und Schumann. Ich mag es, wenn persönliche Gefühle in einem strengen Rahmen funktionieren. Das Ergebnis kann ergreifend und mächtig sein. Meine Lehrer, vor allem die großen Künstler Serkin und Shure, lebten in diesem Repertoire und konnten ein Gespür für diese spezielle Epoche übertragen.

Haben Sie denn vor, auch einmal russische oder französische Musik aufzunehmen?

Hauptsächlich haben Sie außergewöhnlich lange Werke eingespielt wie Bachs Goldberg-Variationen, oder Beethovens Diabelli-Variationen ebenso wie seine letzten drei umfangreichen Sonaten. Bedeuten diese Werke ein besonderes Wagnis der Form für Sie, das Sie inspiriert und anzieht?

Ja – ich hoffe, mehr und mehr einzuspielen und französisches und russisches Repertoire einzubeziehen.

Ich glaube, ich bin unbewusst der Art der Programme meiner Lehrer gefolgt, die immer lange Werke eingeschlossen haben. – Ich mag die „Mount Everest“-Werke als Herausforderung und das allumfassende Gefühl, das man von Werken wie den Goldberg- oder Diabelli-Variationen empfängt.

Gibt es einen bevorzugten „Mount Everest“ für Sie?

Ich wage weiterhin, Beethovens Op. 106 zu studieren, die Hammerklavier-Sonate. Aber manchmal muss man einfach glücklich sein, dass andere es so gut gemacht haben und es loslassen.

Das Konzert in B-Dur von Brahms ist ein anderer „Mount Everest“ für mich – ich würde es unglaublich gerne eines Tages aufführen.

Ich halte auch einige unentdeckte neue Musik für einen Mount Everest. Ich hoffe, es wird einige bisher ungeschriebene Werke geben, die in der Zukunft auf mich warten.

Schlussendlich, nichts ist einfach. Sagen wir, eine Mozart-Fantasie – die Einfachheit und Ehrlichkeit zu erreichen, ist eine andere Art von Everest.

Das ist ein Schlüsselsatz, jedes kleine Stück Musik kann ein Mount Everest sein. Wenn es mir erlaubt ist zu fragen, was ist für Sie der härteste Gipfel, den es zu erreichen gibt, für welche Art der Technik oder des musikalischen Anspruchs haben Sie am meisten zu üben?

Generell gesprochen strebe ich nach einem musikalischen Ziel in jeder gegebenen Phrase und wenn die Technik nicht hinreicht, worauf ich aus bin, suche ich wirklich nach Lösungen. Ich denke nicht viel an Technik – das kann ein Makel sein. Ich weiß es nicht. Ich verlange nach Dingen in der Musik und strebe nach einem technischen Weg, diese zu erreichen. Niemals anders herum.

Technik ist in Wahrheit unser Diener, aber ohne sie können wir nicht viel tun. Ich bewundere Technik bei anderen Spielern, aber niemals mehr als das Erreichen eines musikalischen Ziels. Lieber höre ich falsche Noten, wenn jemand offensichtlich nach etwas Göttlichem strebt.

Das ist natürlich eine gute Position. Könnten Sie mir bitte ein Beispiel dazu geben: Also wenn Sie an Beethovens Sonate Op. 111 arbeiten, was macht es so schwierig und so besonders? Was wäre denn Ihr musikalisches Ziel beim Spielen der Sonate?

In Op. 111 von Beethoven beispielsweise ist die Musik mehr ein Entwurf. Du musst darauf hinarbeiten, die Gesamtheit der Noten zu erreichen oder seine Ansprüche zu treffen. Schaue hinter die Noten (nimm die vollen Hände im Finalsatz) hin zu Farbe, Bewegung und Struktur, die die Noten erzeugen.

In einem Werk wie Op. 111 reist Beethoven an einen besonderen Ort und der Pianist muss ebenfalls die Reise auf sich nehmen.

Es ist eine große Herausforderung und eine Freude.

Ich bin der Überzeugung, in Werken wie Op. 111 führt die Aufführung selber zu neuen Ideen und öffnet neue Türen zum Klang …

Heute dachte ich, eigentlich nichts Bestimmtes betreffend, was für eine wichtige Idee die Eloquenz doch in der Musik ist. Sehr wie beim Schauspiel – wenn du einem großartigen Schauspieler zuschaust, wie eloquent er oder sie eine Seite umblättert, aufsteht oder seine/ihre Stimme und Mimik benutzt. Und wie er/sie etwas abbildet.

Auch in der Musik müssen wir etwas abbilden – nimm die Noten und Phrasen und sage etwas. Ich erinnere mich, wie ich die Appassionata von Beethoven als junge Person gespielt habe und mich ihr so nahe fühlte – ich wusste, ich konnte sie abbilden, weil ich diese Gefühle in mir hatte. Wir müssen ein großes Repertoire an Emotionen haben, denke ich, um ein Stück Musik abzubilden.

Wie auch immer, wie wir eine Musikphrase spielen, ist wichtig – wie eloquent wir sie aussagen.

Gerade sprachen wir über eine technisch wirklich schwierige Sonate von Beethoven, aber was ist mit einem technisch wesentlich einfacheren Werk von Mozart? Schlagen Sie den selben Weg ein, solch ein Stück zu lernen, oder ändert das etwas – oder alles?

Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt – Du hältst danach Ausschau, was die Musik macht, nach Richtung, Gefühlskontext, Struktur. Einfaches führt einen üblicherweise in die Irre, ist trügerisch einfach.

Das letzte Stück auf „Inward Voice“ ist Franz Schuberts Sonate Nr. 19 in c-moll D 958. Es ist eine der drei letzten großen Sonaten des früh verstorbenen Komponisten, die eine Art Zyklus bilden, obwohl jede Sonate für sich schon sehr lange ist. Warum haben Sie diese Sonate aus der Dreiergruppierung ausgewählt? Und würden Sie dem zustimmen, dass die Sonaten eine besondere Verbindung untereinander und eine bezwingende zyklische Form aufweisen? Oft kann man lesen, der letzte Satz von D 958 sei viel zu lang, eine zehnminütige Hetzjagd ohne Sinn, die den Hörer verwirrt über das Geschehen zurücklässt – würden Sie dieser Anschuldigung zustimmen? Was sehen Sie hinter dieser Hatz und was ist Ihre Aussage?

Ich arbeite derzeit an D 959 – vielleicht werde ich die Erfahrung machen, alle drei zu spielen und die Verbindung klar zu sehen. Wie Sie wissen, habe ich die drei letzten Beethovensonaten aufgenommen und dies wäre für mich ein perfekter nächster Schritt, ein perfektes Gegenstück.

Der Einfluss Beethovens scheint stark – bis hin zur Tonart c-Moll. Vielleicht beeinflusste der Tod Beethovens Schubert tief und öffnete ihm den Weg, diese drei Sonaten so zu schreiben, wie er es tat. Ich denke, hier ist der meiste Kontrast – hell und dunkel – und der letzte Satz geht im Galopp. Die richtige Tempowahl könnte den Schlüssel darstellen, Erfolg in dieser Tarantella zu haben. Ich stimme nicht zu, dass er zu lang sei.

Schubert starb vier Monate nach der Fertigstellung dieser letzten drei Sonaten – eine Dunkelheit durchdringt D 959, also vielleicht wusste er, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde hatte.

Neben Schubert und Eliasson gibt es ein drittes Werk auf „Inward Voice“, Robert Schumanns zyklische „Kreisleriana. Fantasien Op. 16“. Mit diesem machten Sie etwas, was wirklich besonders und ungewöhnlich ist: Sie nahmen den ganzen Zyklus in einem langen Take auf, anstatt ihn in die einzelnen Sätze aufzuteilen. Was war der Grund dafür?

Ich glaube, wenn du beginnst, die Kreisleriana zu studieren, fühlst du, dass bestimmte Stücke zusammengehören und dass das Timing zwischen den Sätzen ausschlaggebend für die Aufführung ist. Als ich Kreisleriana live aufführte, war das Timing die Quintessenz und ich wollte versuchen, dies in der eingespielten Version zu behalten.

Vielen Dank für all Ihre Antworten, Frau Levin. Als letztes möchte ich noch fragen, was Sie gerne Künstlern von heute sagen möchten. Gibt es etwas, was Sie kritisieren wollen in unserem Musikleben, haben Sie Ratschläge für aufsteigende Künstler und für ihren Weg oder gibt es etwas, das Sie gerne einfach aussprechen möchtest?

Verliere niemals deinen Sinn für Besessenheit und Bescheidenheit. Ich bin der Ansicht, heutige junge Musiker suchen meist ausschließlich Ruhm und Geld und enden schnell darin, vom Geschäftsleben gefangen genommen zu werden. Als ich mit Shure und Serkin studiert habe, waren unsere Vorbilder anders. Wir gingen nach der Kunst und danach, großartige Musik zu machen, und weniger nach äußerlicher Belohnung. Sei immer ein guter Beobachter und Zuhörer. Befrage die Musik und nutze jeden Einfluss in Natur, Kunst und Leben, um als Musiker besser zu werden.

Die Musiker, die ich am meisten mag, sind die demütigsten. Ich meine, ich sah Rudolf Serkin ein Rezital geben und dann in einen Proberaum gehen, um an den Sachen zu arbeiten, von denen er fühlte, sie hätten besser gehen können. Stellen Sie sich das vor!

Vor allem am Klavier – entwickle dein Ohr! Hören ist fast alles, und auf etwas Hören ist gar noch besser – die Sehnsucht!

Interview und Übersetzung: Oliver Fraenzke

Alle Antworttexte: Beth Levin

Beth Levin: Inward Voice

Aldilà Records ARCD 005

EAN: 9 003643 980051

[zur Rezension der CD]