Kurzbiographie

(Foto: Karl Anderson)

Edvard Hagerup Grieg wurde am 15. Juni 1843 in Bergen geboren und zeigte beim Klavierunterricht mit seiner Mutter Gesine Hagerup früh musikalische Begabung, wohingegen er die Schule vernachlässigte und schließlich die dritte Klasse wiederholen musste. Griegs Perspektiven änderten sich, als die Familie Ole Bull als Gast empfing, der nicht nur einer der bedeutendsten Geiger damaliger Zeit war, sondern als Komponist die Musik Norwegens maßgeblich veränderte: Er kämpfte für das Norwegische, Urtypische und Bäuerliche in der Musik, womit er später auch Grieg anstecken sollte. Auf den Rat Bulls begann Grieg 1858 ein Studium der Musik in Leipzig, wo zu seinen Lehrern neben Carl Reinecke auch Ignaz Moscheles und Louis Plaidy zählten. Griegs Berichten zufolge habe er nichts gelernt in Deutschland, auch von seinen Lehrern wurde er als aufmüpfig beurteilt; und doch sind Griegs handwerkliches Geschick und Wissen um einfache, aber effektive Formgestaltung sowie seine kontrapunktischen Fähigkeiten zweifelsohne auf ein gründliches Studium zurückzuführen.

Neue Einflüsse erhielt Grieg in Kopenhagen, wohin er 1863 nach kurzem Aufenthalt in seiner Heimat reiste. In Niels W. Gade fand er seinen neuen Lehrer, der bis heute zu den erfolgreichsten Komponisten Dänemarks gehört. Dieser überzeugte Grieg, ein großer Komponist müsse große Symphonien schreiben, und so machte sich Grieg an seine c-Moll-Symphonie. Diese zog er allerdings vor der Uraufführung zurück, als Johan Svendsen sein symphonisches Erstlingswerk vorlegte, das Grieg für überlegen hielt. Uraufgeführt wurde die Symphonie erst 1980 in Russland, womit das von Grieg ausdrücklich verlange absolute Aufführungsverbot des Werks gebrochen wurde. Kurze Zeit nach der Symphonie folgten auch die Klaviersonate e-Moll op. 7 und die Violinsonate F-Dur op. 8, die beide bis heute regelmäßig auf Konzertprogrammen zu finden sind. Ole Bull kritisierte Gades Einfluss im Werk seines Schützlings und forderte ihn dazu auf, Musik zu komponieren, die sein Land ehre und nicht den Spuren Gades folge. In Dänemark lernte Grieg auch Rikard Nordraak kennen, mit dem zusammen er 1864 Euterpe gründete, eine Vereinigung zur Förderung nordischer Musik. Für Euterpe entstanden die Humoresken op. 6, die erstmalig den Bezug zu den norwegischen Bauerntänzen „Slåtter“ aufweisen.

Weiter ging die Reise 1866 nach Christiania, heute Oslo, wo er seine Cousine Nina Grieg heiratete, mit der er eine Tochter bekam, Alexandra, die allerdings im Alter von 13 Monaten verstarb. 1869 ging er nach Rom und traf dort Franz Liszt, der hingerissen war von der Musik des Norwegers. Besonders begeistert zeigte sich Liszt vom Kopfsatz des neu komponierten Klavierkonzerts a-Moll op. 16, welches er dem Publikum prima vista präsentierte.

Zurück in der Hauptstadt Norwegens wollte Grieg eine feste Orchestervereinigung gründen, woraus sich später die Osloer Philharmonie entwickeln sollte. Ab 1874 konnte er als freier Künstler von staatlichem Künstlerlohn leben, konzentrierte sich entsprechend mehr aufs Komponieren und war nicht so sehr auf andere Geldquellen angewiesen. Arbeiten an einer ersten nationalen Oper Norwegens mit Bjørnstjerne Bjørnson gab Grieg auf (mit ihm schuf Grieg bereits Sigurd Jorsalfar op. 22 und Bergliot op. 24) und nahm dafür ein Angebot Ibsens an, der Grieg dafür gewinnen wollte, Bühnenmusik für eine Aufführung von Peer Gynt zu komponieren. Das Werk und die beiden Orchestersuiten daraus erwiesen sich sogar noch vor dem Klavierkonzert als größte Erfolge Griegs.

Im Jahr darauf starben beide Elternteile Griegs innerhalb kürzester Zeit, was Grieg zu seinen beiden musikalisch wohl substanziellsten Werken trieb: dem Streichquartett g-Moll op. 27 und der Ballade op. 24 in gleicher Tonart.

Die frühen 1880er-Jahre waren durchzogen von einer tiefen Krise, die sich persönlich durch eine Trennung von seiner Frau Nina und künstlerisch durch eine Formkrise beginnend mit seiner Cellosonate a-Moll op. 36 abzeichnete – der Komponist war der Ansicht, er könne keine geschlossene Form mehr schreiben. Grieg reiste in Richtung Frankreich, wo er die Malerin Leis Schjelderup treffen wollte, kehrte allerdings zuvor schon zurück und versöhnte sich mit seiner Frau. Anlässlich des 200. Geburtstags von Ludvig Holberg, dem „Moliere des Nordens“, sollte Grieg eine Kantate schreiben, die ihn allerdings wenig inspirierte. Er legte ein durchschnittliches Werk vor, konzentrierte sich parallel auf ein anderes Stück zu gegebenem Anlass: Aus Holbergs Zeit, Suite im alten Stil op. 40, in welcher er Formmodelle der Barockzeit mit romantischer Musik aktualisierte. Der Formkrise war Grieg damit allerdings noch immer nicht entkommen, erst 1886 entfloh er seiner Angst, keine große Form mehr komponieren zu können, indem er die Dritte Violinsonate c-Moll op. 45 veröffentlichte.

Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)

Zuvor schon erwarb Grieg 1884 seine berühmte Residenz in der Nähe Bergens: Troldhaugen. Hier lebte er bis zu seinem Tod und liegt nun unterhalb des Hauses begraben; heute dient das Gebäude als Museum, daneben steht eine neu gebaute Konzerthalle. 1887 fand ein geschichtsträchtiges Treffen in Leipzig statt: Brahms, Tschaikowsky und Grieg saßen an einem Tisch: Während Brahms und Tschaikowsky sich zwar menschlich leiden konnten, verabscheuten sie die Musik des jeweils anderen, zu Grieg bauten beide menschlich wie künstlerisch ein gutes Verhältnis auf.

Nach der Jahrhundertwende verschlechterte sich Griegs Gesundheit rapide: Bereits als junger Mann verlor er durch eine Krankheit die Funktion eines Lungenflügels, nun wurden die Atembeschwerden kritisch. Am 4. September 1907, nach einer letzten Tour nach Deutschland, starb er im Zentralkrankenhaus Bergen in den Armen seiner Frau.

Musik und Stil

Grieg zählt zu den großen Nationalromantikern des 19. Jahrhunderts, die sich auf die Volksmusik beriefen. Formal bleibt er weitgehend klassisch-konservativ, harmonisch hingegen beschritt er neue Pfade und ebnete den Weg für den Impressionismus in Frankreich: Debussy und Ravel betrachteten beide Grieg als eine ihrer zentralen Inspirationsquellen.

Als Meister der kleinen Formen geltend, brachte Grieg uns doch zahlreiche grandiose Werke großen Formats: Die frühesten dieser sind die Klaviersonate e-Moll und die Erste Violinsonate F-Dur, wobei die Klaviersonate bereits Ideen enthält, welche Grieg später im Klavierkonzert a-Moll wiederaufgriff und erweiterte. Die beiden Sonaten entstanden zeitgleich, die Zweite Violinsonate G-Dur op. 13 folgte kurze Zeit später. In ihr wendet sich Grieg aktiv der Volksmusik zu und erhebt sie in die Sphären von Konzertmusik, der erste Satz ist ein ausgedehnter norwegischer Volkstanz. Von der ersten Aufführung an etablierte sich das Klavierkonzert a-Moll op. 16 zu einem Publikumsliebling: Die eingängige Thematik, die harmonischen Wechsel und das Ursprüngliche und Natürliche dieses Werks begeistern jedes Mal von Neuem. Düster und aufbrausend geben sich das Streichquartett g-Moll und die Klavierballade, in denen Grieg den Tod seiner Eltern verarbeitete: Das Quartett bildet eine Geschichte ab um einen Pakt mit einem Wassergeist, die Ballade errichtet sich auf einer Volksmusikmelodie, welche in Variationsform bearbeitet wird und in alle Abgründe der menschlichen Seele blicken lässt: Trauer, Resignation, Hoffnung, Wut, Angst, Unsicherheit, Ausgelassenheit und mehr spiegeln sich in den dreizehn Variationen der Klavierballade, die umfangreicher und technisch noch anspruchsvoller ist als Chopins g-Moll-Ballade op. 23 und Züge aufweist von Schumanns Symphonischen Etüden op. 13. Die Cellosonate führt zum Klavierkonzert zurück und behält packende Dramatik, die Dritte Violinsonate ist ebenfalls ein energiegeladenes Werk voll innerer Zerrissenheit und eruptiver Gewalt.

Der Zweifel gehörte zu Griegs lebenslangen Weggefährten, immer wieder überarbeitete er alte Werke und verwarf seine Skizzen, unter anderem mehrere Instrumentalkonzerte kamen nie über ein Skizzenstadium hinweg, andere Werke wie sein F-Dur-Streichquartett blieben unfertig. Aus dem Finale der Klaviersonate strich Grieg eine lange Passage, den Höhepunkt des zweiten Satzes setzte er vom Fortissimo ins Pianissimo, entsagte somit der Zurschaustellung von Virtuosität.

Der Angst vor langen Formen entfloh Grieg, indem er kurze Sätze aneinanderreihte, wie bei der Holberg-Suite, deren längster Satz, die innige Air, in der ursprünglichen Klavierfassung lediglich vier Seiten umfasst. In großen Kontexten behält Grieg gerne eine klare Struktur, Reprisen sind meist ganz regelkonform durchgeführt und auch in seinen Miniaturen vertraut Grieg einer exakten Wiederkehr von bekanntem Material.

Gern gespielt werden die zahlreichen Klavierminiaturen des Norwegers, allen voran seine 66 Lyrischen Stücken in zehn Bänden, vernachlässigt im Repertoire sind hingegen seine etwa 180 Lieder. In den Lyrischen Stücken tastet sich Grieg langsam an die Volksmusik heran, anfangs nennt er seine Stücke „Im Volkston“, oder „Norwegisch“, später erst betitelt er sie nach den Bauerntänzen.

Das Norwegische ist omnipräsent im Schaffen Griegs, sei es durch Stilisationen von Bauerntänzen oder durch Bearbeitungen von Volksliedern, was viele Melodien vor dem Vergessen bewahrte. Die Liedtranskriptionen und -bearbeitungen op. 66 dürften die feingeistigsten Umsetzungen sein, op. 72 rückt das Volkstümliche mehr in den Konzertkontext. Auch die Ballade beruht auf einer Melodie, die von Ludvig Mathias Lindeman aufgezeichnet wurde.

Zuletzt zu nennen ist das abbildende Element in Griegs Musik: Für eine treffende Illustration überging der Norweger alle Regeln bis hin zu freien Quintrückungen in Glockenklang aus den Lyrischen Stücken. Ob Grieg nun im An den Frühling ganze Lawinen talwärts rutschen lässt, die Vöglein quirlig durcheinandersingen oder das Bächlein ununterbrochen rauschen, die Bilder sind stets eindeutig. Und wer erkennt nicht die Morgenstimmung als DIE Darstellung einer Landschaft bei aufgehender Sonne? Was Peer Gynt betrachtete, hören wir nun in zahlreichen Filmen als Untermalung des angehenden Tages.

Aufnahmen im Vergleich

Es liegt eine beachtliche Anzahl an Gesamteinspielungen Griegs vor, besonders das Symphonische Oeuvre wurde in den letzten Jahren mehrfach vollständig aufgenommen. Ein „Must have“ für alle Grieg-Fans bleibt die „Grieg Edition“ von Brilliant Classics, welche fast das gesamte Schaffen des Norwegers auf 21 CDs bannt: Hervorzuheben hierbei ist die Klaviermusik mit Håkon Austbø. Eivind Aadland legte mit dem WDR Sinfonieorchester Köln eine Gesamtaufnahme des Orchesterwerks vor (erschienen bei audite), die durch Plastizität und Ökonomie der Mittel besticht, sachlich und feingeistig fasst er diese Musik auf. Etwa zeitgleich brachte Naxos die „Complete Orchestral Works“ heraus mit Bjarte Engeset, dem Malmö Symphony Orchestra und dem Royal Scottish National Orchestra. Das Glanzstück hier ist die gesamte Bühnenmusik zu Peer Gynt, die nicht nur in den beiden Suiten zu hören ist, wie in den anderen verglichenen Einspielungen. Herbert Schuch kann im Klavierkonzert für audite mehr überzeugen als Håvard Gimse für Naxos. Wo Engeset in der Gesamtaufnahme allgemein empfehlenswert ist, enttäuschen seine Einspielungen für Streichorchester, die es auch in die Box geschafft haben. Carl Petersson legte für Grand Piano das a-Moll-Konzert vor und begeistert vom ersten bis zum letzten Ton – darüber hinaus spielt er das unvollendete h-Moll-Konzert, von welchem nur wenige Fragmente erhalten sind, in der Vervollständigung von Helge Evju, eine Weltersteinspielung. Leider vergriffen ist die Aufnahme des Komponisten und Dirigenten Nicolas Flagello, der aus einem schlechten Orchester (Da Camera di Roma) Unvorstellbares herausholt und eine der brillantesten Aufnahmen der Holberg-Suite hervorbringt.

Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen

Die Kammermusik lernte ich durch die 3-CD-Box von Brilliant Classics kennen, die ungeschlagen vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist: Die Aufnahmen sind vielleicht nicht die Überragendsten, und doch geben sie vieles preis, was die Kammermusik ausmacht – überraschend innig gibt sich das g-Moll-Streichquartett. Die Violinsonaten glänzen in der Referenz-Aufnahme mit Ingolf Turban und Jean-Jacques Dünki, die Musiker erfüllen jeden Takt mit Ausdruck und Substanz. Ein weiterer Schatz, der komplett verborgen blieb, ist die Aufnahme dreier Sonaten mit Tateno, Rautio und Söderblom. Die neueste Aufnahme, welche mir in die Finger fiel, ist die Erste Violinsonate mit den Schwestern Birringer, welche frei und organisch entsteht, durch Musizierfreude mitreißt. Das gleiche Werk erschien nun mit Aleksey Semenenko und Inna Firsova.

Mehr noch als die Orchester- und Kammermusik wurde die Klaviermusik aufgenommen. Mitreißen können dabei vor allem die Stars von früher: Arturo Benedetti Michelangeli belebt jeden Ton des Klavierkonzerts ebenso wie der Solomusik, Emil Gilels bringt unvorstellbares Gefühl aus allen 66 Lyrischen Stücken und Walter Gieseking achtet bei diesen auf jedes noch so kleine Detail. In neueren Aufnahmen finden wir oft Auszüge aus den Lyrischen Stücken, so etwa sehr puppenhaft gekünstelt von Alice Sara Ott oder übermäßig frei von Janina Fialkowska. Die wohl bekannteste Gesamteinspielung des Klavierwerks ist die von Einar Steen-Nøkleberg, der zwar live interessante Details hervorholt, dessen Aufnahmen allerdings doch auf Masse produziert scheinen, makellos, aber uninspiriert wirken. Auch Skizzen und Verworfenes hören wir bei diesem Pianisten. Zwei der Schätze aus Griegs Zeit seien noch hervorgehoben: Percy Grainger, der sich als junger Mann noch mit Grieg anfreundete, präsentierte mit Leopold Stokowski das Klavierkonzert in einer unerhört bezaubernden Version und spielte unter anderem die Ballade ein, für die er lediglich 12(!) Minuten brauchte. Und Grieg können wir selbst erleben, wie er seine eigenen Werke darbietet: 1903 entstanden Aufnahmen auf Wachsplatte und 1906 verewigte er sich auf einer Klavierrolle von Welte Mignon – heute würde keiner seine Musik so spielen, doch als Dokument der Musikgeschichte sind diese Aufnahmen unentbehrlich.

Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen

[Oliver Fraenzke, Mai 2018]

Bestellen bei jpc

Bestellen bei jpc

Helmut Lachenmann bei jpc

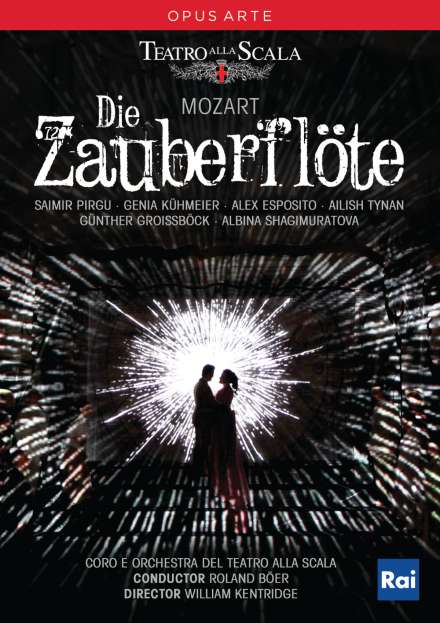

Helmut Lachenmann bei jpc Bayerische Staatsoper: Alex Esposito (Assur), Albina Shagimuratova (Semiramide), Michele Angelini (Idreno), Daniela Barcellona (Arsace) - (Foto © Wilfried Hösl, 2018)

Bayerische Staatsoper: Alex Esposito (Assur), Albina Shagimuratova (Semiramide), Michele Angelini (Idreno), Daniela Barcellona (Arsace) - (Foto © Wilfried Hösl, 2018) Albina Shagimuratova bei jpc

Albina Shagimuratova bei jpc Festspiele in Bergen: Griegsalen; Gubaidulina, Kremer und das Bergen Filharmoniske Orkester (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen: Griegsalen; Gubaidulina, Kremer und das Bergen Filharmoniske Orkester (Foto von: Oliver Fraenzke) Festspiele in Bergen: Domkirke St. Olav; Domkor, Kjetil Almenning und Andreas Brantelid (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen: Domkirke St. Olav; Domkor, Kjetil Almenning und Andreas Brantelid (Foto von: Oliver Fraenzke) Festspiele in Bergen; Lysøen von außen (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen; Lysøen von außen (Foto von: Oliver Fraenzke) Festspiele in Bergen; Lysøen von innen (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen; Lysøen von innen (Foto von: Oliver Fraenzke)

Ricardo Odriozola bei jpc

Ricardo Odriozola bei jpc King Crimson: The ConstruKction Of Light (jpc)

King Crimson: The ConstruKction Of Light (jpc) Festspiele in Bergen, Håkonshallen: Gubaidulina, Draugsvoll und die Kremereta Baltica (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen, Håkonshallen: Gubaidulina, Draugsvoll und die Kremereta Baltica (Foto von: Oliver Fraenzke) Festspiele in Bergen: Byparken, der Stadtpark (Foto von: Oliver Fraenzke)

Festspiele in Bergen: Byparken, der Stadtpark (Foto von: Oliver Fraenzke)